在行銷圈混久了,你一定聽過兩種極端說法:

1.一派人覺得 「AI 就是創意殺手,用AI越多腦袋越笨,未來很多行銷人可能要失業了」

2.另一派則會覺得 「太棒了,AI就是我的超級助手,讓很多想法落地比以前快十倍,也能提供不同的創意切角」。

到底誰說得對?其實我也沒有答案,但現階段我自己是對於AI幫忙把靈感加速轉為專案這件事是有感的。

今天我想用行銷與文案的一些案例,聊聊「AI vs 行銷創意的衝突:AI到底是扼殺創意還是讓創意更快落地?」

假設有一個情境,正在舉辦一場行銷會議,除了行銷主管與同仁之外,會議桌也坐著一位AI助理。它能在幾秒鐘內丟出十幾個活動提案或slogan,效率驚人。思考一下,這樣的AI,究竟是在扼殺我們的創造力,還是幫助團隊更快提供不同的idea?

會擔心是有道理的,AI生成速度太快,但也很多人開始害怕創意會被同質化。

假設哪一天,Meta推出了AI廣告工具,標榜「不用創意、不用設定廣告目標,AI一鍵就能生出廣告文案和素材」。如果廣告可以自動生成,未來還需要創意團隊嗎?

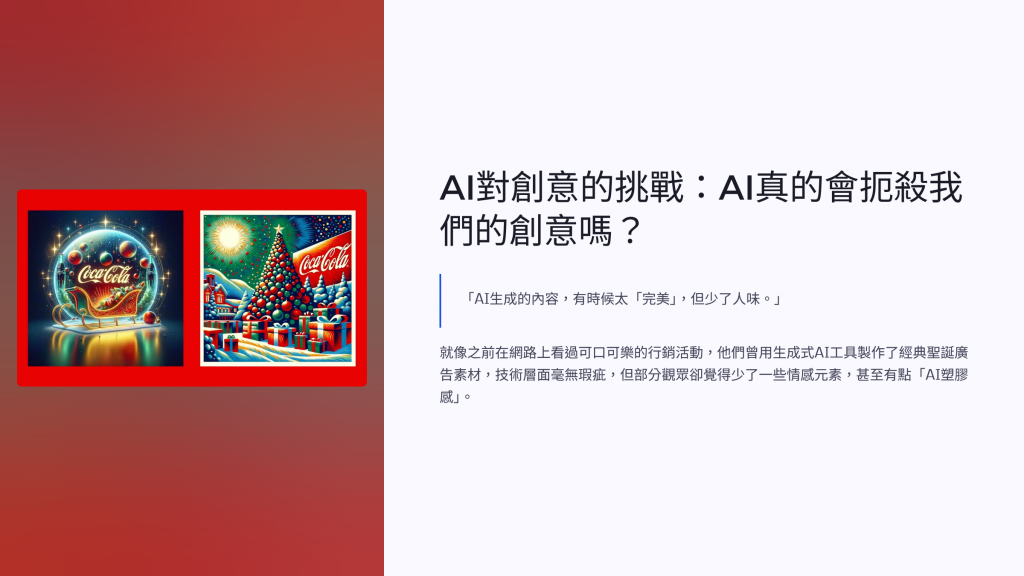

還有另一個大家常提到的問題:「AI生成的內容,有時候太「完美」,但少了人味。」

就像之前在網路上看過可口可樂的行銷活動,他們曾用生成式AI工具製作了經典聖誕廣告素材,技術層面毫無瑕疵,但部分觀眾卻覺得少了一些情感元素,甚至有點「AI塑膠感」。

為什麼會有這種感覺?主要是AI雖然能模仿過去成功案例的風格,快速組合出「看似不錯」的想法或素材,但往往缺乏專家的微妙巧思。

如果創意只靠演算法來拼湊,最後很可能變成一堆看起來似乎合格卻很無聊的作品。

會不會在未來某一天,在廣告、動畫、影視等需要大量創意的工作領域,專業人士會害怕AI生成的素材,只需要格式化地勾選想要的架構,然後讓AI一鍵生成,但無法準確的提供人性情感與洞察?當然,我自己也會擔心如果都依賴相同的演算法,創意會趨於同質化,最後失去獨特的價值。

上面提到這些想像的案例,也讓我在思考「沒有靈魂的創意即使產量驚人,最終能否真正打動人心?」

不過,另一個角度看,AI 其實也幫了行銷人不少忙。

AI 可以擔任24小時工作的的「創意小幫手」,快速完成大量工作,讓我們可以專注在更高層次的行銷策略和活動方想。比如在數位行銷領域,最常見的是AI能夠快速產出多版本切角的溝通文案,然後進行A/B測試,找出最有效的溝通文案。

我曾測試過自己寫文案vsAI改寫的文案,看哪個點擊率比較高?

第一次結果AI大勝,但後續幾次測試卻又五五波。

我自己的心得是,AI雖然可以從大數據中設計我們沒想到的說法,卻不一定能打中受眾。

如何找出人們更有共鳴的表達方式,才是讓創意更貼近受眾的做法。

除了文字,影像或影音的創作AI同樣也是高手,假設會議室內左邊是行銷總監,右邊是AI行銷助手,讓它和行銷總監一起PK一下廣告活動創意看看會有什麼結果?

這是我一直想在真實會議室做看看的事情(但我不敢)。假設能成真,不知道老闆會喜歡AI的大膽又有趣點子嗎?

但「人機協作AI」才是現階段最有效益的方法,讓AI先分析了過去得獎素材的元素後重新設計創意題材,最後由我們拍攝與製作,才能讓效果更上一層樓,我認為未來的可能走向「人腦 + 演算法」的雙引擎時代機率比較高。

AI不僅能讓專業團隊如虎添翼,也能讓品牌跟粉絲有更多參與創作互動,像是可口可樂在2023年曾推出「Create Real Magic」活動,讓全球粉絲可以用AI工具設計專屬可樂作品,短短幾天就產生了大量內容。像這種「AIx品牌」的合作方式,就是很經典的案例,AI不僅讓品牌和消費者更close,也讓行銷人可以在短時間內快速取得多款素材可以用來測試或使用,這些如果靠自己內部團隊,可能要花好幾週才能完成。

綜上所述,我自己歸納的答案是:

「AI不是創意殺手,而是一個加速器,但前提是你得會駕馭它。」

如果你完全放手讓AI去主導,內容可能會變成沒有靈魂的素材,但如果懂得人機協作,用AI生成初稿,再加入我們的情感、經驗,創意反而能更貼近受眾想要的。

未來很可能就是「AI增速 + 人腦決策」的雙引擎時代,AI可以生成許多我們想像不到的文案組合,但我們行銷人,所以我是鼓勵大家別擔心AI把創意工作搶走,真正的問題是:「你願不願意讓 AI 變成你的神隊友?」

人類在創意與執行的價值依舊不可取代,因為AI雖可以幾秒鐘就想出100個點子,但如何從中篩選出最有共鳴、效益、效率的那「一個點子」,以及賦予它靈魂和情感,依然需要我們行銷人的判斷與巧思。

總而言之,「AI vs 創意」更像是一種共生關係下的新平衡。運用得當,反而能讓創意以更高效的方式呈現。

撰文/陳建夆