知AI、用AI,但也要知道哪些事情不交給AI。AI工具日新月異,做會議紀錄、寫行銷文案、設計行銷素材、影片生成,甚至廣告成效優化都不是問題。

有些朋友會問我:

「那還有哪些事情,是我不會交給AI做的?」

這還真的是一個好問題~!回家後我想了許久,回憶自己哪些事情有用AI,哪些事情沒有使用AI幫忙,然後這些行為背後是否能用一些方法論來解釋?最後我歸納出一個答案(價值判斷、信任、人情味)。

但這樣說又太抽象,所以我想用之前有在一場講座聽到的「肯尼芬框架」,分享哪些事情可以跟AI協作,哪些要自己還是得扛起來做。

在寫這篇文章時,我就用之前工作的場域來思考,也剛好在職涯轉換期,所以也有搭配職涯選擇這件事來思考AI協作與否。

以下有幾個案例分享給大家:

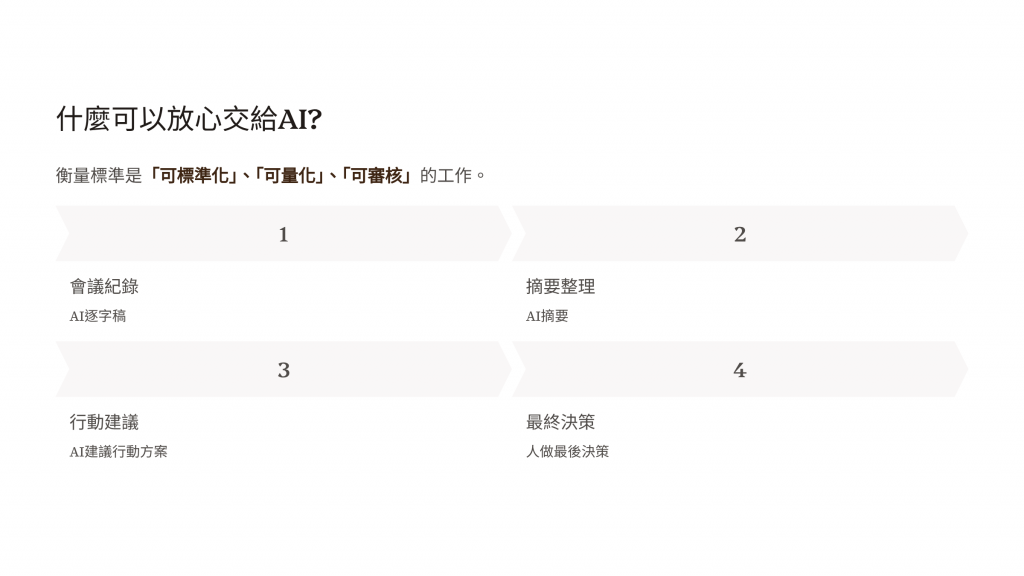

什麼可放心交給AI?這相對來說比較簡單。

我自己的衡量標準是「可標準化」、「可量化」、「可審核」的工作,比如:

會議紀錄:AI逐字稿 → AI摘要 → AI建議行動方案 → 人做最後決策

Dave Snowden提出的「肯尼芬框架」,本來是用來分辨問題類型的,但我後來發現其實運用到AI行銷應用也超好用。

簡單來說,肯尼芬框架就是先辨識問題情境,再來採取不同的決策方式。

肯尼芬框架把問題情境分成以下四種:

| 類型 | 特徵 |

|---|---|

| 清楚 | 有標準做法、照規格就能完成 |

| 繁複 | 有多種可行解,需要分析比較 |

| 複雜 | 沒有標準答案,需要試驗與觀察 |

| 混沌 | 狀況緊急,還搞不清因果 |

如果把四種類型,放到常見的行銷情境中,又可以怎麼運用呢?

能回頭的事交給 AI,回不去的事由人決定。

綜上所述,我們再把上述情境結合案例,整理成一張表格:

| 類型 | 特徵 | 行銷做法 | 行銷案例 |

|---|---|---|---|

| 清楚 | 有標準做法、照規格就能完成 | SOP、自動化、交給AI | UTM設定、素材改尺寸、週報一鍵產出 |

| 繁複 | 有多種可行解,需要分析比較 | AI先做分析,人再決定 | GA4數據分析、廣告預算分配 |

| 複雜 | 沒有標準答案,需要試驗與觀察 | 小步試驗、觀察回饋、人主導 | 品牌定位、會員經營策略 |

| 混沌 | 狀況緊急,還搞不清因果 | 先止血、快速出面、人做決策 | 公關危機、系統當機 |

AI可以讓我們更有效率,但品牌能不能打動人心、能不能在公關危機中挺過去,關鍵仍然是人性、信任與價值觀。

很多工作項目看起來像是效率問題,其實背後都是價值的選擇。但難也難在這邊,在效率與價值的選擇之間,要如何設計一條看得見的分水嶺,是我們的一大課題。

跟AI的協作,我最後用這句話來收斂~

在合適的情境,把合適的控制權留給人。

撰文/陳建夆