昨天完成了 Event Storming 和 BDD 場景定義,今天要把領域知識轉化為介面設計。不是畫漂亮圖,而是設計一個「懶人也會愛上」的記帳體驗。

研究 50+ 個記帳 App 後,我發現它們的共同問題:認知負荷過重。

平均記帳需要 12 個步驟、45 秒。用戶要選擇 20+ 個分類、填寫 5+ 個欄位。這就像買了健身器材,說明書厚到讓人放棄。

PocketSmart 的目標:3 秒完成記帳。

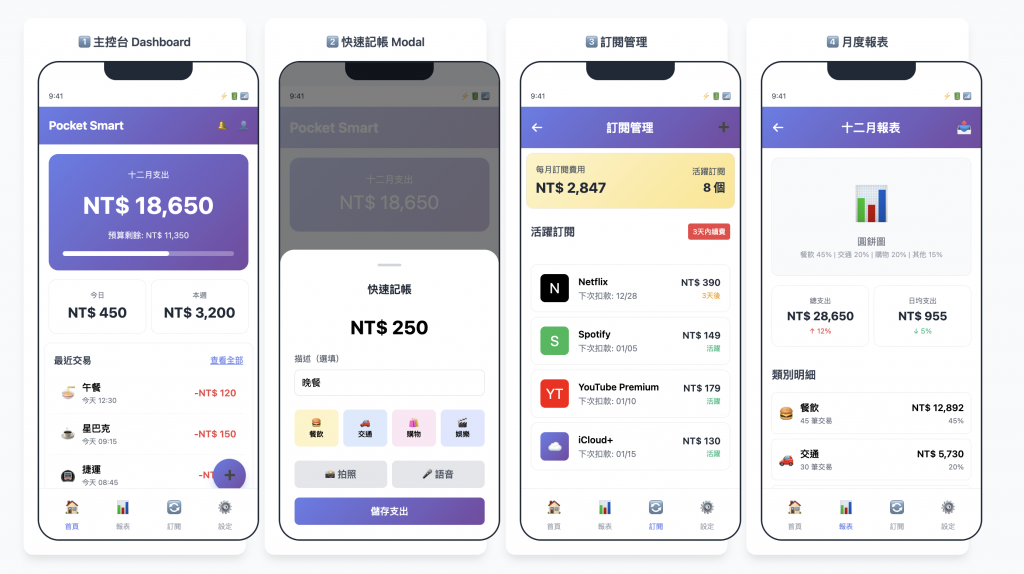

首頁 → 記帳 → 查看 → 統計 → 設定

(工程師思維)

開啟即記帳(預設狀態)

向上滑 → 時間軸(看歷史)

向右滑 → 訂閱中心(管理固定支出)

長按 → 快速洞察(即時分析)

關鍵:把複雜度從用戶轉移到系統。

主要資訊:金額(32px - 最大)

次要資訊:分類(20px - 明顯)

輔助資訊:時間(14px - 存在感低)

不用百分比數字,用視覺符號:

輸「星」→ 顯示「星巴克?」

輸「120」→ 即時顯示分類

完成 → 微震動 + 打勾動畫

每個動畫都要回答:這能幫用戶理解什麼?

320px:單欄 + 全寬按鈕(iPhone SE)

428px:優化觸控區(iPhone 14 Pro)

768px:雙欄 + 側邊欄(iPad)

1024px:三欄 + 快捷鍵(Desktop)

根據 Nielsen 研究,5 個用戶能發現 85% 問題。

Atoms(按鈕、輸入框)

↓

Molecules(輸入組、卡片)

↓

Organisms(快速記帳、支出列表)

↓

Templates(首頁、報表頁)

為什麼不用底部導航?

為什麼用自然語言?

不是功能少,而是:

用戶不該注意到介面,該專注任務:

每個決策都是取捨:

關鍵:知道為誰妥協、為何妥協。

請問這個Wireframes是使用什麼工具產出的? 謝謝

是用 Claude Code 產出,可以在 prompt 描述欲呈現的設計並告訴 agent 產出 html 的格式,也可以利用 Claude Code subagents 的功能賦予 agent UI/UX 的能力

可以參考: