在執行複雜的資料專案時,我們經常面臨來自四面八方的資訊,這些資訊來的又多又快,各種專案議題、技術議題、臨時一通電話而來的急件…等等。

不僅讓團隊「資訊過載」,更引發「認知負荷」的挑戰。

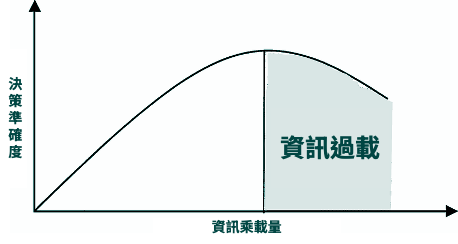

當接收的資訊量超過大腦可處理的範圍時,我們的決策準確度和工作效率便會隨之下降 。所以學會如何有效管理資訊,會幫助身為導演的專案經理,維持工作效率與品質。

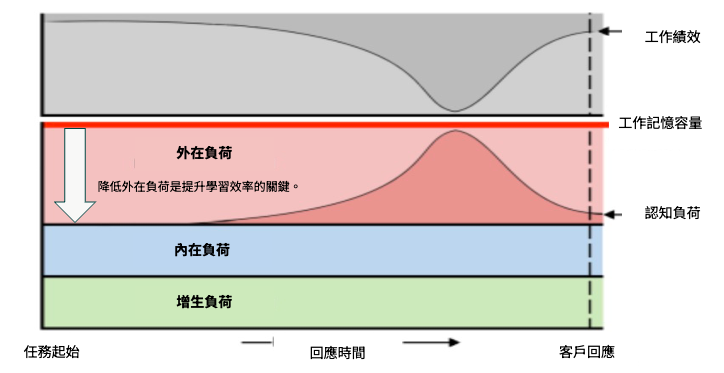

要有效處理資訊過載與認知負荷,我們可以從澳洲教育心理學家 John Sweller 博士的「認知負荷理論」中尋找解答。該理論將認知負荷分為三種類型:

我們的目標應該是盡可能降低「外在負荷」,因為過高的外在負荷會佔用寶貴的工作記憶,從而擠壓處理「內在負荷」與「增生認知負荷」的空間,最終影響學習與工作成效。

資訊過載是指當接收到的資訊超過個人可處理的能力,進而造成壓力與效率下降的狀況 。

在炬識 (Athemaster) 的工作場景中,我們也發展出了一套應對策略。面對會議中大量且破碎的資訊,我們導入了「會議共筆」制度。透過讓不同職責的同仁各自記錄重點,再由專案經理進行最終的整合與梳理,我們能有效地將龐雜的資訊篩選、匯整,淬煉出真正重要的部分,並將其歸檔至共享的知識庫(如 Notion 或 Slack)中。

此外,我們也鼓勵使用心智圖、流程圖等視覺化工具,將資訊圖像化,這不僅有助於記憶,更能提升資訊處理的效率。

總結來說,認知負荷與資訊過載是我們在資料專案中不可忽視的挑戰。雖然我們無法完全阻止大量資訊的湧入,但透過理解認知負荷的原理,致力於降低「外在負荷」,並善用共筆制度、共享知識庫與視覺化工具等方法,我們便能更有效率地處理資訊,減輕大腦的負擔,從而做出更精準的決策。