這是組織第一次嘗試 技術轉型,同時也是首次以 多人協作開發 的模式完成內部翻修專案。

可以想像,在業界應該有不少團隊或乙方早已這樣運作,但在我們的組織環境下,這樣的機會其實相當難得。特別是我們必須同時維護不少系統(平均每人 1–2 套中小型系統),還要兼顧繁雜的行政庶務。尤其身處金融業,內部常有許多難以參透、卻又必須遵循的上線作業流程,因此能回到「大量開發練功」的場景,確實是相當難得的機會。當然,看似夢想的道路,走起來卻也格外艱辛。

選擇前後端分離架構,對我們來說是一個巨大的挑戰。

組織內沒有資深的前端框架開發者,即便資深同仁有豐富的 Java 或 .NET Framework 維運經驗,但在 Vue 等現代框架上,大家幾乎是從零開始。

回想初期,光是「登入與身份驗證」這個環節就花了大量時間。

SD(山姆)開始自學 Vue,從基礎語法、型別、物件概念開始,一步步搭配線上 Playground 做簡單 Lab 練習。兩週後,逐漸掌握基本概念,並嘗試與公司現有的認證服務整合,實驗前後端打通的可行性。

特別值得一提的是,Github Copilot 的輔助帶來極大幫助。不僅能清楚說明基礎概念,還能協助架構設計與生成程式碼。雖然 AI 可以提供現成解法,但前提仍是開發者必須理解背後原理,否則遇到更複雜的需求時,就無法舉一反三,往後設計更多延伸與變化。

即使成功打通了驗證通道,基礎架構也有了雛型,但網站介面仍是一片空白。

對團隊成員來說,前端框架幾乎是全新的領域,甚至連最基本的 Textbox 或 Button 元素語法,都需要查 Google 或反覆詢問 AI。

困難的地方不僅是「不會寫」,更是 不知道該怎麼開始設計。

舉例來說:

div 巢狀到天荒地老,有人卻只套一行程式碼就結束,結果畫面風格東一塊西一塊。那段時間,甚至多次出現動搖詢問山姆:我們能不能回頭使用熟悉的 MVC?至少可以立刻開始開發,不用卡在怎麼畫出一顆按鈕或是一個下拉選單。

不過,為了避免把精力耗在基礎排版和元件研究上,我們後來決定購入 套版。

套版的價值不只是「節省工夫」,而是提供了 現成的設計範例與元件結構,讓我們能快速找到符合需求的版型,再進行改造。這大幅降低了摸索門檻,也幫助專案更快從「卡關在 UI」進入「聚焦在功能」的正軌。

完成套版購入後,我開始參與開發,將山姆實驗的身份驗證功能整合進套版,並實作新增、修改、刪除、查詢等基本需求,逐步建立前後端專案結構與資料流規劃。

當地基完成、骨幹雛型成形後,便開始邀請更多成員加入。新成員可依照範例練習,快速模仿並上手,就像一間「樣品屋」:提供方向,降低走歪風險,也讓大家的風格不致相差過大。開發初期,我們每週召開分享討論會,不是為了嚴格追進度,而是讓不同時期加入的人能以最低學習成本跟上。

這樣的模式帶來驚人的成效:

同時,我們還將經驗整理到 Wiki,強化知識傳承。甚至後期新進同仁在 2 天內就能參與開發並修正 Bug,顯示這套模式已具備一定的延續性與傳承性。

不過,這樣的技術轉型並非沒有代價。前期研究與基礎設施建置的時間非常漫長,每週報告大多只能寫「研究 XXX 功能」或「XXX 開發中」,遲遲無法交出明確的成果。直到 3 週後,功能才逐漸爆發性交付。

這與傳統委外專案相比,進度看起來顯得吃力,特別是當部門內 8 成人力投入 在同一套系統翻修時,外界很容易質疑成本效益。但正如我們所相信的,價值會遲到但不會缺席。

因為這樣的「實戰練功」,如今我們已經具備獨立開發新需求的能力。

即便是未來交由委外,我們也能對前後端分離架構與設計掌握更多細節,避免淪為「全然依賴外部」的被動角色。

檢視這 30 天的紀錄,內容看似雜亂 —— 專案管理、系統架構、技術實作、團隊文化,幾乎包山包海。

差點想把系列文改名為 《全能工程師團隊的養成計畫》 😂。也正好反映了我們的真實樣貌 一條龍包到底 的工作方式。但透過這次的專案我們確實獲得了以下寶貴有難得的成果:

- 完整保留開發與維運知識。

- 建立可複製、標準化的開發架構。

- 讓成員在實戰中學習新框架,完成技術轉型。

- 大幅提升 UI/UX,帶來更好的使用體驗。

基於上述果實,也讓我們在明年確定的 2 個專案中,會再度採用相同模式進行翻修。沒有參與的同仁也躍躍欲試,甚至吸引其他單位前來詢問,我們究竟是如何辦到的。

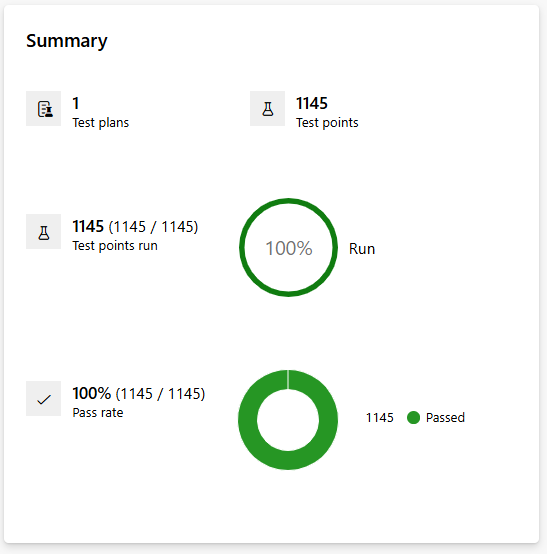

另外就在擬稿此篇的同天一天,PM 美薇傳來好消息 —— 測試達成率 100% 全數通過 🎉。

恭喜老爺,賀喜夫人!團隊不僅準時交付功能,功能驗收也全面通過,這值得特別留下一個版面,在我們的專案流程裡,一個功能(User Story)並不是寫完程式就算完成,而是要經過層層驗收:

以這次專案為例:

換句話說,不只是「功能能用」,而是「每一個情境都被驗證過、多方人員都確認過、舊功能也沒被破壞」,才能代表專案真正達到可上線的標準。這代表所有 User Story 均已達成標準,專案正式具備上線條件。 雖然過程中歷經各種挑戰,能走到這一步,已驗證為這次翻修專案的可行性。

最後,必須感謝所有一路參與的成員。大家都是身兼數職,常常「有空就加入,忙時就抽離」,但仍然保有熱忱,在有限的時間裡學習新技術、交付功能。

更令人動容的是,有成員在分享會後,還會再回頭研究已交付的功能,討論是否需要重構,追求更好的可能性。這份精神,也是我今年參加鐵人賽、留下這些紀錄的最大動力之一。

同時,也感謝公司不同層級主管給予學習空間,願意支持我們嘗試;也感謝所有讀者(雖然大多是親友團 😂),還有一些認真閱讀並分享心得的朋友 —— 真心暖心。

這 30 天的挑戰,像是一場長跑,也像是一段團隊的集體修煉。

雖然這不是終點,但我們已經驗證了組織能走這條路,也為未來留下寶貴的養分。

謝謝邦邦不邦邦戰友們~我們成功了~,每天一早互相發文提醒、互相勉勵💖💖💖💖💖

今年就到這裡吧!

再見啦,下台一鞠躬 🙇♀️🙇♂️🙇♀️