上一篇我們聊到「排版與佈局」是使用者理解介面的地圖。

那今天要來聊的 色彩對比與可見性,則是這張地圖上的「路標」。

好的設計不只是美觀,還要能被「看見」,而「看見」這件事,其實沒有我們想像的那麼理所當然。

在設計裡,顏色通常代表氛圍與品牌形象。

但在無障礙設計中,顏色有另一層含義:

👉 它是一種訊息線索,讓使用者理解畫面結構與狀態的語言。

舉例來說:

但問題在於,不是每個人都能準確感知顏色的差異。

我們在談「視障者」時,常以為是看不見畫面的人。但其實,色弱、色盲、老化視覺也是很容易被忽略的群體。

例如:

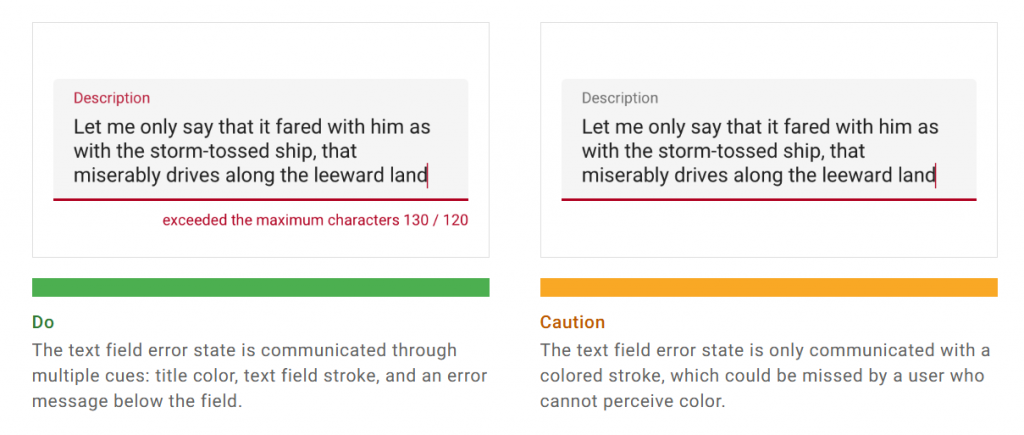

所以當我們用顏色傳達狀態時( 例如錯誤欄位只用紅框顯示 ),

若沒有額外的文字或圖示輔助,就等於無法把狀態資訊傳達出去,讓一部分人無法理解。

圖片來源:Material Design

色彩對比(Contrast)指的是前景與背景之間的亮度差。

在 WCAG 2.1 的規範中,有明確定義:

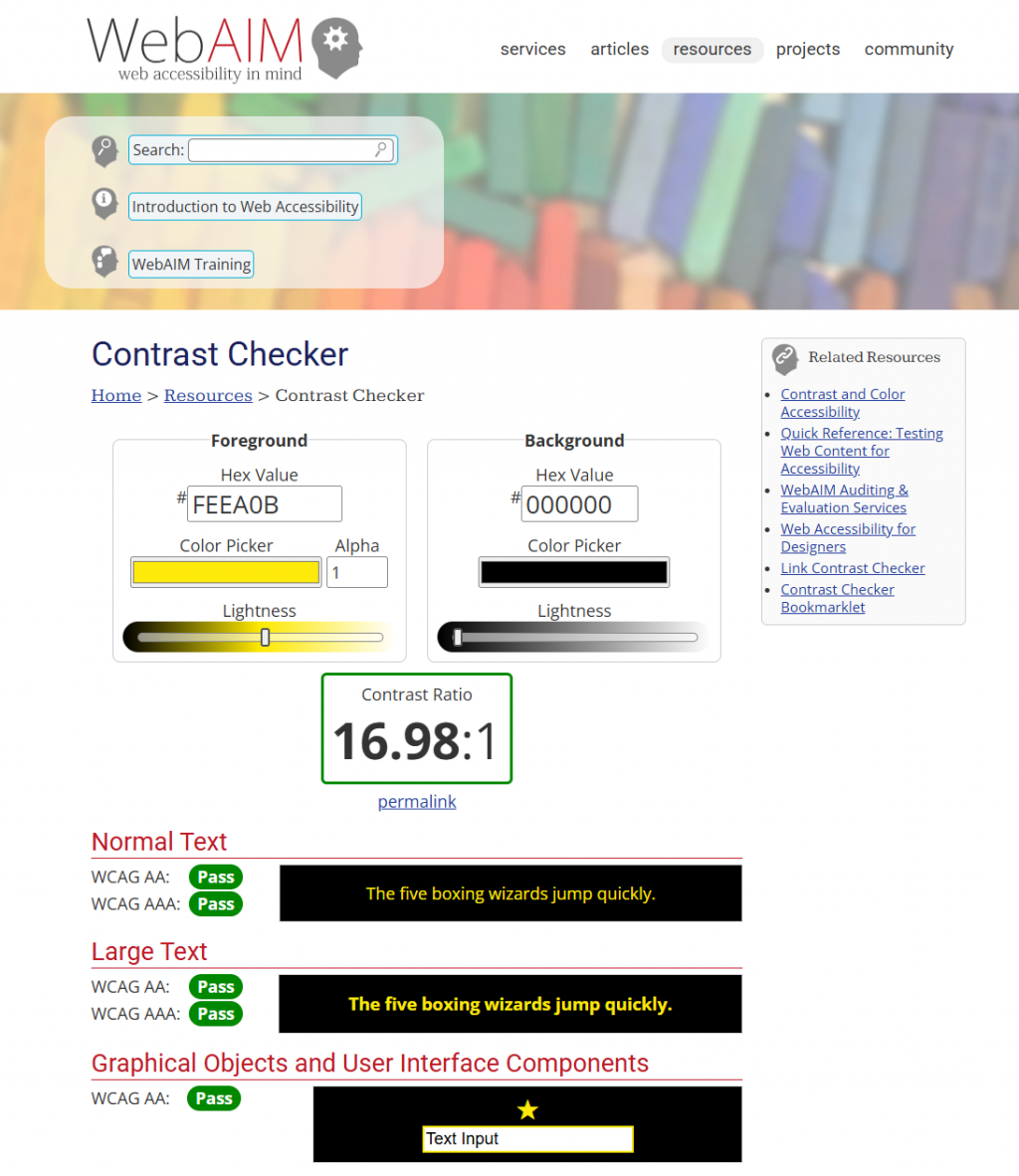

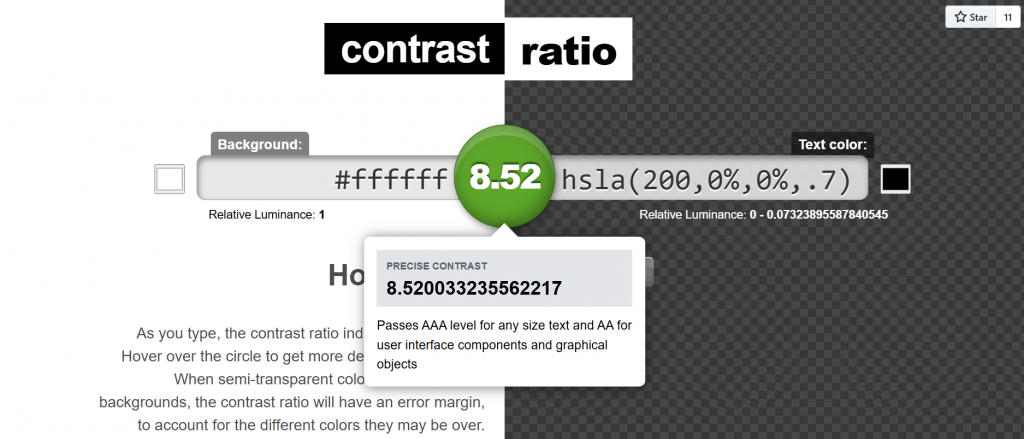

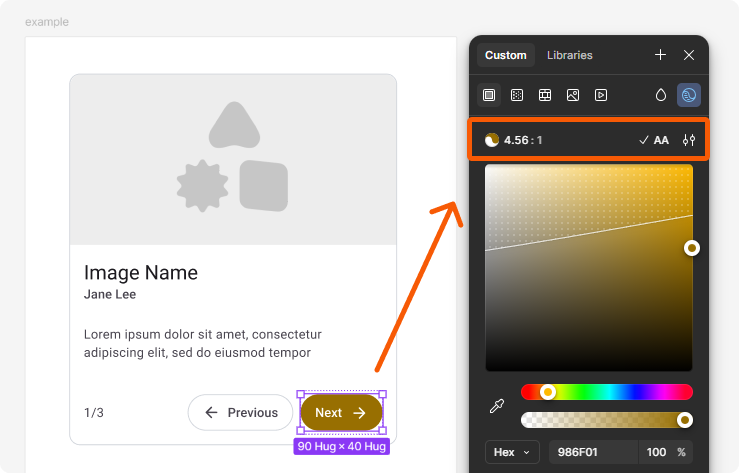

現在有很多線上工具可以快速幫你算出對比值,輸入文字顏色與背景色,會直接告訴你對比是否達標( AA、AAA 等級 )。

例如:

WebAIM Contrast Checker

Contrast Ratio by Lea Verou

Figma :軟體本身的色彩選擇器就可以直接看對比值

當顏色無法被區分時,仍應有其他方式傳達資訊。

常見的作法:

這樣使用者如果分不出顏色,也能理解「現在的狀態 / 狀況是什麼」。

在確認設計「可見」之前,不妨用工具來看看:

那些我們理所當然覺得「清楚漂亮」的畫面,在不同視覺條件下,其實會變成什麼樣子。

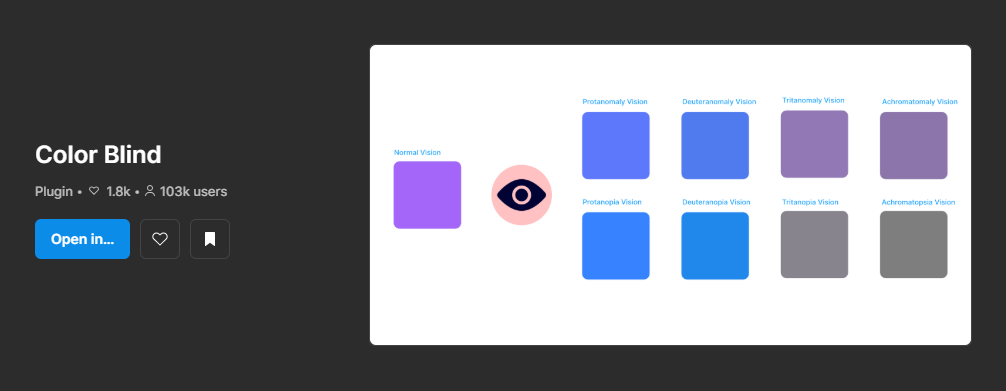

最推薦的方式之一,就是使用 Figma Plugin「Color Blind」。

這個外掛能 模擬各種類型的色覺缺陷( 例如紅色盲、綠色盲、藍黃色弱、全色盲等 ),

只要套用一次,就能立即看到你的設計在不同使用者眼中會變成什麼樣。

舉例來說:

讓每個人都能看見,才算「看得見」。

當我們說「讓更多人能看見」時,指的不只是視覺上的明暗,

而是讓每個人都能理解你想傳達的重點。

不論是字型大小、色彩對比、或互動反饋,都像是在建一條通往理解的路,

而好的設計,就是讓那條路對每個人都一樣清晰。