在介面設計裡,表格( Data Table )算是魔王等級的存在。

它往往承載著使用者最關鍵的資訊:帳單明細、交易紀錄、訂單狀態、成績列表⋯⋯

但當資料密密麻麻、欄位繁多、結構複雜時,設計師最常忘記的不是排版,而是「可理解性」。

前幾篇我們談過「介面排版」、「色彩對比」與「表單設計」,而表格設計正好結合了這三者,它同時需要有良好的資訊階層、視覺引導、以及互動可操作性。對無障礙設計來說,這是個綜合性挑戰。

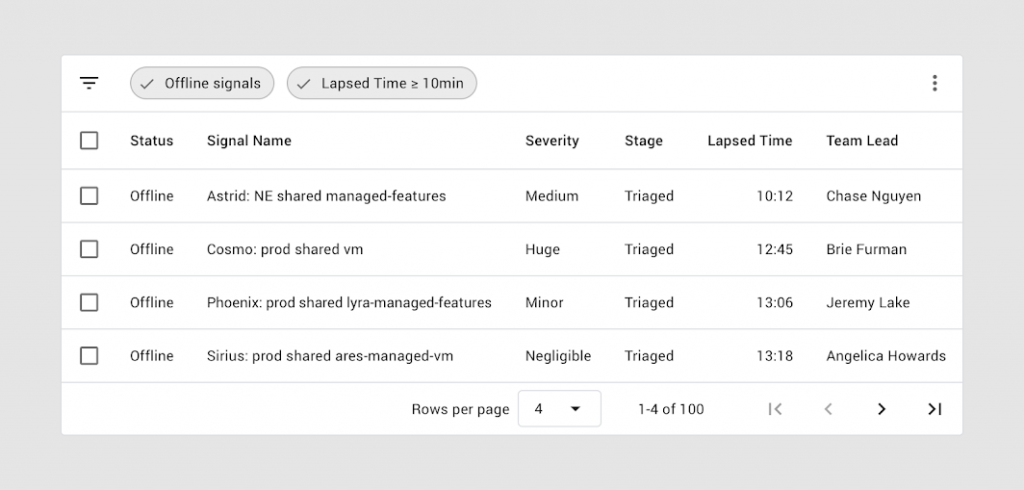

圖片來源: Material Design

對一般視覺使用者而言,表格是以視覺群組的方式呈現的。

但對使用螢幕報讀軟體的使用者來說,一個表格若沒有語意標記、欄位對應或標題資訊,就會變成一長串的資料碎片。

想像你在報讀器裡聽到:

「1002、王小明、2025/10/09、NT$320、已付款、1003、林怡君、2025/10/10 ⋯⋯」

沒有欄位名稱,沒有上下文,根本無法理解哪一筆是什麼資料。

所以表格的重點不只是排版整齊,而是資訊結構是否能被技術與人理解。

無論是靜態報表或可互動的資料表格,第一步永遠是結構化。

💡 設計要點:

表格最怕的,就是「資訊過密」。

在追求資訊密度的同時,仍要確保使用者能一眼辨識出重點。

💡 設計要點:

使用間距分層

行距、欄距與留白比線條更有效。

重點字型處理

標題欄與資料欄保持明顯對比( 如字重、顏色或背景 )。

固定標頭

在長表格中讓使用者不會迷失欄位意義。

避免純顏色區別

例如不要只用紅字代表「逾期」,應搭配文字或圖示。

一個好的表格不是密密麻麻,而是「節奏明確、層次分明」。

現代表格往往不只是展示資訊,也包含互動操作。

在設計互動時,除了考慮操作便捷,更要確保這些功能對所有人都「可操作」。

💡 設計要點:

排序按鈕需可被鍵盤操作:

使用者可用 Tab 鍵移動到欄位標題,按下 Enter 或 Space 即可切換資料的升/降序。

篩選區域應有明確標籤:

例如「狀態:全部 / 已付款 / 未付款」。

視覺回饋明確:

若該列被選取(例如勾選 checkbox),背景顏色可轉為更明顯的高亮狀態。

這樣能幫助所有使用者快速辨識目前操作的目標,同時也方便報讀器辨識「目前選取的項目」。

之前與視障使用者訪談時,有人提到:

「我在操作表格時常常得一格一格去數,確認現在是第幾欄、第幾列,有時候標題念完,我就忘記剛剛那格是什麼意思。」

這句話聽起來簡單,卻點出視覺資訊不等於可理解資訊的核心問題。

對一般使用者來說,我們能用眼睛快速比對列與欄,但對使用螢幕報讀器的使用者,表格是一個需要邏輯與耐心導航的結構化空間。

如果設計師沒有正確標註標題、屬性或適當的表頭分群,他們就必須「靠記憶」去數格子、推測資料關係。

這不只是操作困難,更是認知負擔的放大器。

想像當一份表格有十幾行、十幾列時,使用者要花幾倍的時間才能完成與一般人相同的資訊理解。

因此,在設計表格時應該特別注意:

無障礙的本質從來不是讓畫面更花俏,而是 讓資訊能被「所有人」正確理解與操作。