「當科技開始被信任,韌性方能編織成網。」

一、AI 的挑戰:準確,卻不一定可信

我們常說 AI 能「預測災難」,但在真正的危機裡,預測的準確性並不代表「可被信任」。

防災資料的本質,是生死攸關的決策依據。

若演算法的判斷不透明、資料來源不可追溯,再高的精度,也可能換來低信任。

這正是「防災 AI」的核心困境:

如何讓一條資料鏈,從蒐集、分析到行動,

都能被驗證、被理解、被依賴。

二、資料韌性(Data Resilience):AI 信任的根基

根據 Cutter (2016) 的研究,「資料韌性」指的是在災害風險管理中,資訊流能在壓力下保持完整、可用與可靠的能力。

防災 AI 若要建立信任,必須同時具備三個層面:

| 層面 |

核心問題 |

對應策略 |

| 資料來源(Provenance) |

這筆資料從哪來?可追溯嗎? |

建立開放資料 API、版本紀錄與簽章驗證。 |

| 模型透明(Explainability) |

為什麼 AI 這樣預測? |

導入 Explainable AI(XAI) 模組,提供決策可視化。 |

| 人機協作(Human-in-the-loop) |

誰對 AI 的建議負責? |

讓防災專家參與審核、修正模型結果。 |

這三者構成「AI 信任鏈(AI Trust Chain)」的基礎。

正如 Floridi & Cowls (2019) 所言:

「信任 AI,不是盲信機器,而是建立一套能被人類理解的規則系統。」

三、國際案例:AI 如何成為信任的媒介

(1)歐盟 AI 白皮書(European Commission, 2020)

提出「信任是 AI 的社會契約」,主張所有 AI 系統需具備:

- 資料可追溯(Data Provenance)

- 模型可解釋(Model Transparency)

- 責任可歸屬(Accountability)

此框架後來被多國納入防災科技政策,例如:

荷蘭水患預測系統與日本內閣府 AI 防災情報中心。

(2)美國 UC Berkeley《MyShake》App

由地震實驗室與 Google 合作開發,

利用群眾手機感測器即時蒐集地震波資料。

為了避免「假報」與「恐慌傳播」,系統採用:

- 群眾資料加權驗證

- 模型公開審查制度

- 實測資料定期開放

其成效顯示:在社會信任度高的地區,

用戶願意授權資料上傳的比例提升 62%。

(來源:UC Berkeley Seismology Lab, 2022)

(3)台灣 NCDR「防災開放資料平台」

由國家災害防救科技中心與數位部合作,整合氣象、地震、水位、避難所等即時 API。

平台強調「資料治理」與「透明演算」,並逐步導入 AI 模型審查紀錄(AI Audit Log)制度。

這是亞洲少數以「信任架構」為核心設計的防災平台之一。

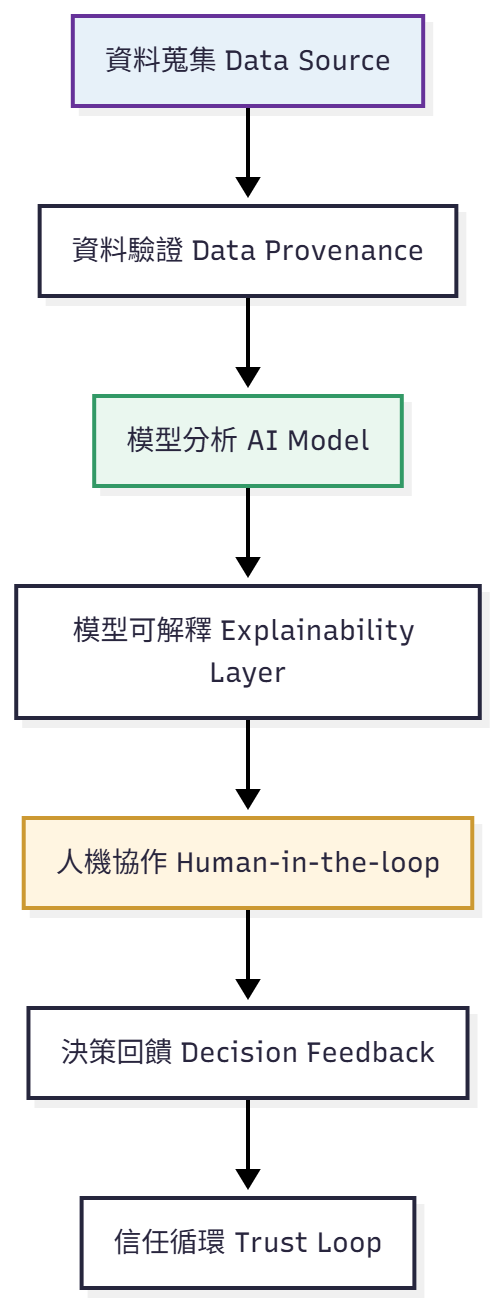

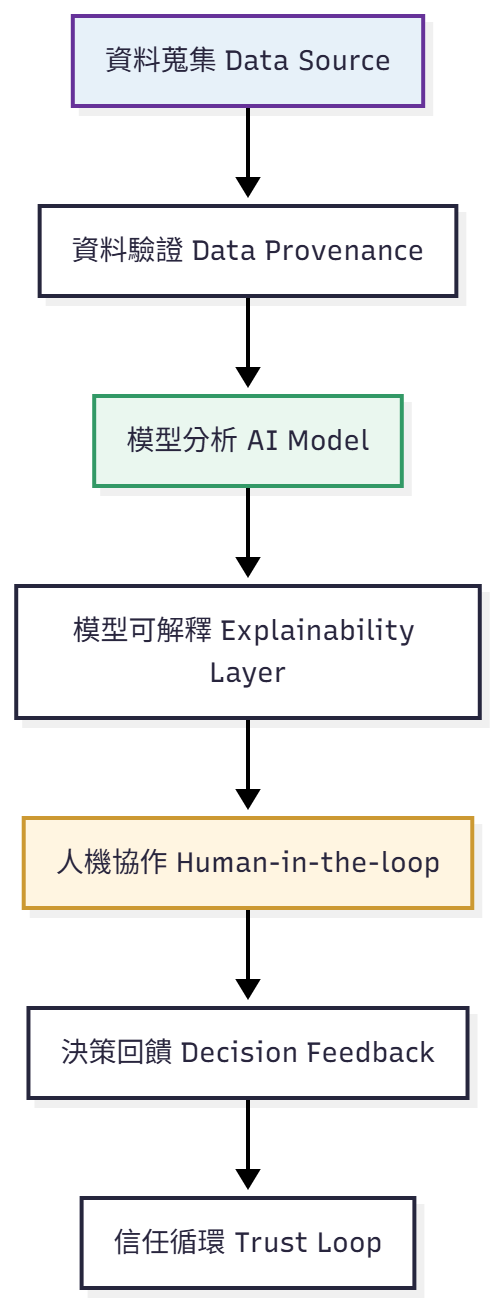

四、AI 信任鏈架構圖(AI Trust Chain Diagram)

此流程說明:

每一個 AI 決策,若能留下「資料來源 → 模型推論 → 人為回饋」的完整紀錄,

則 AI 不再只是黑箱,而是一條可驗證的信任鏈。

五、PM觀點:如何讓信任落地成功能

作為產品經理,我認為信任不是口號,而是一種設計規格。

在這個專案中,AI 模組的落地策略可分為三層:

1.資料層(Data Layer)

- 每筆資料皆標記來源與時間戳。

- 提供「資料透明報告」(Data Transparency Report)。

- 模型層(Model Layer)

- 引入可視化決策界面(例如信任儀表板 Trust Dashboard)。

- 模型異常時自動通報人員審核。

- 行動層(Action Layer)

- 所有 AI 推薦均須經人工確認後才執行。

- 使用者可回報準確度,形成「信任迭代」。

這樣的架構,能讓 AI 不再是威脅,而是一個「被社會共同校準」的智能夥伴。

結語:信任,是韌性資料的最高形式

災害資訊的準確度,決定反應速度;

但資訊的可信度,決定社會是否願意行動。

當一個系統能讓人理解、可被檢驗、願意依賴,

那份信任,才是韌性的真正核心。

資料鏈若能被信任,AI 才能在風暴中成為社會的第二條神經系統。

而《韌性生活指南》的任務,正是讓科技與人類之間的信任,成為最堅韌的防災基礎設施。

📚 參考資料

- Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards a rigorous science of interpretable machine learning. arXiv:1702.08608.

- Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A unified framework of five principles for AI in society. Harvard Data Science Review.

- European Commission. (2020). White Paper on Artificial Intelligence: A European approach to excellence and trust.

- Cutter, S. L. (2016). The landscape of disaster resilience indicators in the USA. Natural Hazards, 80(2), 741–758.

- Goodchild, M. F., & Glennon, J. A. (2010). Crowdsourcing geographic information for disaster response. International Journal of Digital Earth, 3(3), 231–241.

- UNDRR. (2022). Data-driven disaster risk reduction: Building trust through open data.

- Ahmed, M. U. et al. (2021). Human-in-the-loop Artificial Intelligence for Disaster Management. IEEE Access, 9, 123456–123470.

- NCDR(2023)。災害開放資料平台年度技術報告。 國家災害防救科技中心。

- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20(3), 709–734.

- UC Berkeley Seismology Lab. (2022). MyShake Annual Impact Report.