「有AI了,參加iT鐵人賽還有意義嗎?」這是我在參加鐵人賽前被問的問題,現在寫了30多篇的鐵人賽文章後,或許更可以來談談我的看法。

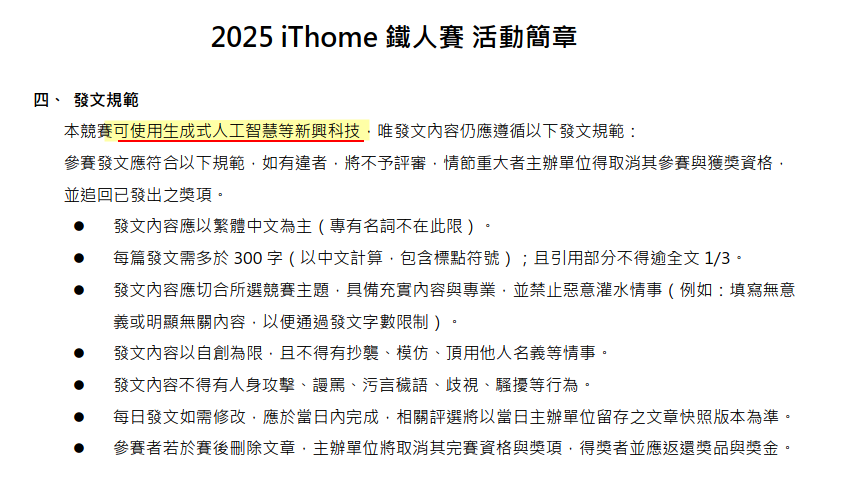

依據「2025 iThome 鐵人賽 活動簡章」,活動主辦方並「沒有禁止」使用AI,完全使用人工智慧生成內容似乎也並沒有違反規定。由於還未知道得獎結果,因此不知道會不會有像是「由AI生成的內容取得桂冠^1」類似情況在iT鐵人賽發生。

本競賽可使用生成式人工智慧等新興科技。

先不要談論參賽意義,把問題換成「有AI了,要怎麼寫iT鐵人賽?」。最簡單的,可以所有內容完全由人工智慧生成。當然,以我AI工具免費仔的經驗來說,完全由AI生成的內容,不做任何調整,很少有能夠讓我能夠完全滿意的。我試過將預計寫的文章元素提供給AI進行生成,生成結果差強人意,反覆調整更令人煩躁。但試著把自己的文章餵給AI生成摘要,然後再用生成的摘要提供給AI,由AI生成新的文章內容,內容卻挺有意思的,還可以快速轉換成不同的風格。之後兩篇我會提供由AI生成的內容,有興趣可以閱讀比較下。

不過其實這次參加iT鐵人賽,我是有意不使用AI生成內容的,但我依然有使用AI。首先,人工智慧確實已經改變我檢索資訊的習慣,雖然Google搜尋很早就有利用人工智慧理解檢索的問題,以便更精準的檢索到符合問題的結果。但有服務更進一步,將檢索的問題生成多個相符的提問版本、語言一起搜尋,透過更廣泛的搜尋、匹配內容,再基於檢索到的內容生成結果摘要,這效率比自己執行高效太多。

除了資訊和問題的檢索,我也透過AI生成部分文章標題。雖然我也都還會再調整,以更符合我文章內容主旨,但由人工智慧提供的建議再進行調整,參賽壓力輕鬆很多。也會透過多模態生成式人工智慧產生插圖,有些生成圖片是挺有趣的。但有「AI鬼打牆」的現象:生成的架構圖存在組件/關係問題,要求更正調整組件位置、更正關係後,文字描述是正確了,圖片生成內容看不出差異.....。這種情況在生成標題時也會發生,有些生成的文章標題和內容不搭調,要求調整後還很容易生成同一組差不多內容。

如果要畫架構圖,請AI生成PlantUML或Mermaid可能會比較好。至少我經驗上,後續請AI生成的PlantUML調整結果是正確的,只是因為我不喜歡風格、佈局,所以最後仍然手拉的一版出來。

「AI鬼打牆」的問題,可能還要從當前AI運作方式來看。目前的人工智慧,基本上與「概率」脫不了關係。因為生成的內容,再對話過程中會再提供給AI參考,進一步強化了生成對應詞句的機率。並且AI在訓練的過程中,有一步是訓練員進行微調,因此AI生成內容可能有取悅人類的傾向(同樣是「概率」),也就會有「AI同溫層」的現象。但被AI吹捧,不得不說還挺爽的。

我有請AI針對我的文章內內容,以專業角度進行嚴厲評價,幾次嘗試生成的內容都蠻正面的,也不知道真抖假抖。

也有看到邦友先由AI生成學習主軸,再跟著AI學習技術。或是lan在30 篇文帶你用 eBPF 與 Golang 打造 Linux Schedule說的「今年的系列文我會讓 GitHub Copilot Plus 基於我提供的 context 負責全部的編撰工作,並且由我本人驗證文章的正確性、適時的補充必要知識。」

光參賽就夠忙的了,工作上又恰好8月9月開始爆忙,這些系列我並沒有看完。但如前述,完全跟著AI學習...我會有點擔心「AI同溫層」和「AI鬼打牆」的問題。實際上lan在2025/09/21也補充到:「我認為 Coding Agent 在產生部分文章的表現有待加強,所以在探討 scheduler 的部分會以我自己撰寫的內容為主。」

「莫非定律」一件事可能出錯時就一定會出錯。從概率角度來看,只要古典機率事件發生機會不是零,再次數夠多的情況下仍可以放大事件發生的期望值。這也很像是「無限猴子定理」,只要猴子夠多,就算猴子只會隨便打字,最後也會寫出莎士比亞的全套著作。AI可能生成好的內容,也可能生成壞的內容,如果將問題換成「有了AI,要怎麼看iT鐵人賽?」。我想首先AI生成的文章摘要是非常方便沒錯,但大多iT鐵人賽一篇內容也不長,何必呢?反倒是因為內容可能是由AI生成的,更需要自行判斷內容的準確性,而這個「媒體識讀」的能力本就很重要,在這個時代更加重要^2。

回到最初的問題:「有AI了,參加iT鐵人賽的意義是什麼?」。現在的AI技術發展真的令人歎爲觀止,就像一開始問我問題的人好奇:「我的意思是,現在AI總結摘要的能力這麼強,AI也能夠完整生成文章、圖片,現在甚至音樂、影片都可以生成出來了,那不是把所有可以查得到的資源丟給AI生成內容就好嗎?所以參加iT鐵人賽是不是就沒有意義了?」以我現在還是AI免費仔的角度來看,AI生成的能力仍然有限,除了前述提到我在嘗試產生架構圖遇到「AI鬼打牆」問題外,邦友ayunane也認爲在「情感」、「深度」與「細節」上,仍有明顯的不足。

雖然 AI 能快速生成各種類型的文章,但在「情感」、「深度」與「細節」上,仍有明顯的不足。......AI 生成文章快速靈活,不過還是有短處,因此人類與 AI 的協作才顯得重要——由人賦予情感與深度,讓文字真正「活」起來。

-- 生成式 AI 實驗室 - AI 寫文章的不足:情感、深度、細節。ayunane。

對於讀者,媒體識讀的能力更加重要,iT鐵人賽的文章參考比例可能下降。這點對於評審我想是相似的,對於讀者、評審和平臺他們來說iT鐵人賽的意義或許沒變或許因為AI有略微下降。那做為參賽者的我是怎麼想的?做為參賽者,或者更準確的說是「文章作者」,我認為並沒有差異。如果目的是得獎,那使用AI有可能可以增加得獎機會;如果目的是完賽,那其實已過往觀察來看,判定標準很寬鬆;如果是挑戰,那要視挑戰內容是什麼?如果就是為了寫文章,那使用AI就沒有意義。如果是挑戰使用AI,那當然要使用。

做為本系列的「文章作者」,其實有沒有iT鐵人賽我都會寫這些內容。我的目的是「透過輸出整理學習輸入」,因此使用AI生成內容與我的目的相悖。我認為iT鐵人賽與其說是競賽,不如說是華語技術圈的「社群活動」。雖然這次我沒有組隊,也沒什麼時間閱讀其他參賽者所寫內容,但我仍然知道還有人和我同樣在30天發文的挑戰地獄中,每天貪起又熬夜,心臟砰砰血壓高,戰戰兢兢壓死線。

有 LLM 的幫助真的差很多,在邏輯上跟資料尋找上真的跟三年前在自己學習的時候差很多,這次內容也許很醜說詞很奇怪,但是也是這次給自己的目標,"不透過 LLM 書寫內容", LLM 確實可以更清楚但是在對自己的訓練上就會打折扣,另外,如果都是用 LLM 寫,在日後幻覺的判斷上就會差很多。

-- 我在 CKS 考完只拿 47% 後痛定思痛決定好好準備內容 - [Day30] Review。hsiehbing。

最後我想多談談一點點:「AI會取代人類的工作嗎?」我不知道,我沒有答案。Ruby程式語言之父--松本行弘,在2025年COSCUP針對AI寫程式的看法是「不會,至少現在不會(Not. At least not now)」。除了AI在實際使用上仍存在一些問題 ^3 ^4 ,前述也說過目前AI是基於機率,就算出錯機會很低,但只要發生就是「破產事件^5 」就完蛋了,至少我認為商譽損毀就很接近了。但其實還是有成本考慮,像是我也和朋友討論過「自駕車市場」,雖然嚴重車禍可能是破產問題,也確實有企業因此退出市場,但人類手動駕駛同樣有「車禍概率」,而只要自駕車車禍概率低於手動駕駛那就有市場。但要完全進入L4、L5等級的自駕車,我個人觀點仍會有些擔心,因為駕駛人的觀察與介入操控可能會再降低車禍概率。如果所有駕駛人都依賴的自動駕駛,有點難想會是怎麼樣的情況。(可能有鏈式因果?)

「破產問題」可能還要看是誰破產?有沒有AI市場。如果AI應用的環境不會產生嚴重後果,像是第二類決策,那應該可以放心大膽的用,而這類型市場可能是更廣泛多元的。雖然我不知道AI會不會取代人類的工作,但新技術已經開始影響到我們的行動方式。

貝佐斯在2015年的致股東信中,解釋了亞馬遜如何決定公司應該進行哪些實驗:

「有些決定影響重大且無法逆轉,或幾乎不可逆轉,猶如一道單向門。這類決策必須經過深思熟慮,徵詢各方意見,有條不紊,小心、從容地做出決定。因為一旦你穿過門後,發現自己不喜歡門外的風景,也無法走回頭路,我們姑且稱此為第一類決策。但多數決定並非如此,它們可變、可逆,是一道雙向門。若你做出了次優的第二類決策,無需長期承受後果,你可以重頭來過。第二類決策可以且應該由具高度判斷力的個人或小團體迅速決斷。隨著組織規模擴展,包含諸多第二類決策在內的多數決策,似乎傾向使用重量級的第一類決策流程,這樣的結果,最終導致公司行動緩慢、一股腦地規避風險、未能充分實驗,因此削弱了創新。」

-- 節錄自《執行長日記》

[^4]: 【天下零時差09.19.25】Vibe Coding催生大量新職缺,「程式清潔工」在做什麼?

[^5]: 參考自《黑天鵝的投資大師們》破產問題:指發生就無法挽回的事件。

松本行弘還有另外一個觀點:AI寫程式「可能抹除了寫程式的樂趣」。AI協助生成文檔很有幫助,但對他來說,寫程式、設計程式的過程是樂趣的,如果也有AI生成,樂趣會大幅降低,那寫程式就會變得痛苦。我對此有同感,回到鐵人賽也是一樣:對我而言最大的價值在於寫出文章的過程,如果由AI生成意義也就會降低。

最後,分享一個有趣的發現。我發現,我在寫鐵人賽的創作時間,會不斷的喝冰水,就像是需要將大腦降溫一樣。原來不是AI在運作時需要散熱^6 ,人腦也要。與其說人腦很像電腦,不如說更應該說電腦像人腦,人工智慧像人類。

[^2]: 勤業眾信用 AI 寫出充滿「幻覺」的政府報告,使業界再擔憂 AI 轉型 | TechNews 科技新報