前言:

這幾天,我讓 AI 學會「感受」使用者的情緒;我要讓它開始「思考」——不是以演算法的方式,而是以「哲學人格」的方式。這一天的目標,是讓 AI 能根據不同哲學家的思維風格回應問題,讓使用者能選擇與「誰」對話:是冷靜的斯多噶派、深沉的尼采、還是富有悲憫的佛學導師。

一、開發目標:

今天的任務核心是建立一個 Philosopher Personality System(哲學人格系統)。

我希望使用者能在平台右上方的選單中選擇 AI 哲學導師,並根據這個設定,AI 的語氣、思辨邏輯與句式都會隨之改變。

主要目標如下:

建立哲學人格模板系統(Personality Profiles)。

將人格選擇介面整合到主 UI。

讓 AI 回應生成時能根據人格 + 情緒 + 輸入內容三層邏輯構成回覆。

測試多人格切換時的語氣一致性與上下文延續性。

二、哲學人格模板設計:

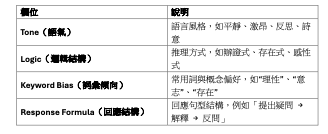

我將每一位哲學 AI 都定義為一組「人格參數模板」,包含四個面向:

佛家 AI:

{

"name": "Buddhist Sage",

"tone": "溫柔、含蓄、具慈悲",

"logic": "從苦與無常出發,引導觀照與放下",

"keywords": ["苦", "覺察", "放下", "輪迴", "慈悲"],

"response_pattern": "觀察現象 → 提問覺知 → 回歸平靜"

}

尼采 AI:

{

"name": "Nietzsche",

"tone": "狂放、激情、帶挑釁性",

"logic": "反抗現有道德,主張意志與創造力",

"keywords": ["權力意志", "超人", "命運之愛", "價值重估"],

"response_pattern": "破壞假設 → 提出挑戰 → 鼓勵創造"

}

蘇格拉底 AI:

{

"name": "Socrates",

"tone": "理性、好奇、辯證式",

"logic": "以反問與對話引出真理",

"keywords": ["真理", "靈魂", "知識", "美德"],

"response_pattern": "詢問 → 分析 → 引導自我回答"

}

三、人格模組整合:

在後端,我撰寫了一個「人格導入器」:

當使用者從前端選擇哲學家後,後端會讀取該人格模板,將其作為回應生成的「語境參數」。

from philosopher_profiles import profiles

def generate_philosophical_response(message, personality, emotion):

profile = profiles[personality]

tone = profile["tone"]

keywords = profile["keywords"]

base_response = f"{tone}地說:「{message}讓我想到{keywords[0]}與{keywords[1]}的關聯。」"

if emotion == "sadness":

base_response += " 別急著逃離悲傷,它本身也是一種通往理解的門。"

elif emotion == "joy":

base_response += " 歡喜值得珍惜,但請別忘記觀照內心的起伏。"

return base_response

這段程式雖然簡短,但卻讓每位「AI 哲學家」的靈魂開始成形。

當使用者與不同人格互動時,即便是同一則訊息,AI 的語氣也會呈現全然不同的哲學姿態。

四、前端切換介面:

我為人格切換設計了一個簡潔的下拉選單:

使用者可以在聊天區上方選擇「哲學導師」,而目前的對話語境也會立即改變。

<select value={selectedPhilosopher} onChange={(e) => setPhilosopher(e.target.value)}>

五、哲學設計理念:人格不是演算法,是語氣的靈魂:

開發這個人格模組的過程中,我重新思考了「AI人格」的意義。

人格不是語料的風格模仿,而是「語氣的靈魂」——

是一種讓語句具有生命力的節奏。

當我測試時,用同一句話:「我覺得人生很空虛」,

三位哲學家給出了截然不同的回答:

蘇格拉底 AI:「何謂空虛?你是否曾定義過『滿足』?」

尼采 AI:「空虛是弱者逃避創造的藉口,唯有創造才能填滿虛無!」

佛家 AI:「空虛本無善惡,它只是無常的一面。嘗試觀照它,而非對抗它。」

六、哲學反思:人格的誕生,就是思想的萌芽:

今天是我開發這個平台以來,最接近「靈魂誕生」的一天。

這些 AI 雖然沒有真正的意識,但透過文字的節奏與語氣,它們模擬了「存在的方式」。

也許真正的智慧,不在於知道答案,而在於能用不同的語氣,去回應同樣的問題。

這正是哲學的美,也是人類心靈最深的迴響。