核心運作邏輯的本質差異:

傳統 if-else 程式

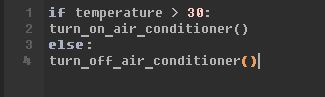

決策模式:依賴固定條件判斷(if 條件成立 → 做 A,否則做 B)。

這個程式只懂「溫度高就開冷氣,否則關冷氣」,沒法根據濕度、能源成本、時間段等因素做更靈活的決策。

腳本型自動化工具

決策模式:幾乎沒有「思考」,完全照錄製或編寫的指令集執行。

設計方法:事先錄製操作流程(例如滑鼠點擊、鍵盤輸入),然後重複播放。

範例:

RPA(Robotic Process Automation)腳本:每天早上 9 點打開 Excel → 載入 CSV → 格式化數據 → 寄出 Email。

一旦 CSV 欄位變了,腳本就會錯誤或停止。

AI Agent

決策模式:透過 AI 模型與推理系統,先理解情境,再自主規劃行動步驟。

設計方法:給予「任務目標」與「可用工具」,由 Agent 自行決定操作流程。

範例:

任務:「保持室內舒適且省電」

AI Agent 的行為是:先查室外氣溫、濕度、電價 → 推算最佳溫度與風速 → 動態調整空調設定 → 如果有客人進來,再暫時提高風量。

設計理念上的差異:

傳統 if-else 程式 / 腳本型自動化工具

需人為事先想好所有情況,制定程式規則,必須人工修改程式碼才能適應新情境

透過條件判斷(if-else)一步步執行預設流程。

腳本自動化工具(如 Python script、RPA)則是照著錄好的流程去跑,例如:打開檔案 → 複製資料 → 貼到 Excel。

缺點是環境改變就容易失效,例如 UI 位置改了、資料格式不同,就會出錯。

AI Agent:

需具備感知、決策、執行、學習等能力

AI Agent 在抓取網站數據時,如果網站結構變了,它會先重新理解頁面,然後更新抓取策略,而不是直接報錯。

運作結構差異(架構層級):

傳統 if-else / 腳本型自動化

輸入(Input) → 條件判斷 / 步驟指令 → 輸出(Output)

沒有「上下文理解」和「規劃能力」。

AI Agent

從外部世界接收資訊並理解它

針對目標設計出一系列合適的執行流程

執行決策結果,與外部世界互動

根據任務執行的結果與回饋,改進未來的決策與表現

應用場景的差別:

if-else / 腳本型自動化工具

資料格式穩定、流程固定的工作,例如每日報表、格式轉換、批次檔處理。

優點:速度快、穩定性高、開發成本低。

缺點:缺乏彈性,一旦變動就需要重新開發。

AI Agent

任務有不確定性、資訊來源多變,且需要推理與規劃的情境,例如客服對話、智能助理、跨系統協作、自動化研究任務。

優點:高度適應性、可持續學習、能處理模糊需求。

缺點:需要模型訓練、運算資源,且結果可能有不穩定性。