假設從 UIUX 設計師那邊拿到設計稿之後,第一步就直接下手切版嗎?其實不是!這篇文章將從前端開發者的角度出發,思考拿到設計稿後該怎麼看,並分享在正式進入實作之前,如何閱讀與理解畫面背後的資訊與邏輯。

當設計稿交到開發手上後,並不是馬上開始寫 code,先別急!而是停下來觀察與理解:「這個畫面要解決什麼問題?需要哪些資料來源?會有哪些狀態變化?哪些區塊可能重複使用?」甚至,如果我們曾參與客戶也在場的專案會議,對客戶需求有一定的了解,也要評估判斷這份設計稿是否已完整對應到客戶需求與功能規格。

閱讀設計稿不只是視覺上的對照參考,更是一道邏輯與規格的審核關卡,幫助我們釐清任務目標、提前發現潛在風險,也才能為後續的實作打下穩固的基礎。

設計稿不只是美術圖,而是介面邏輯與資訊結構圖。

在開發者眼中,設計稿並不只是畫面示意,而是一份視覺化的 UI 規格書。它包含了結構層級、元件拆分、互動邏輯與資料對應方式。

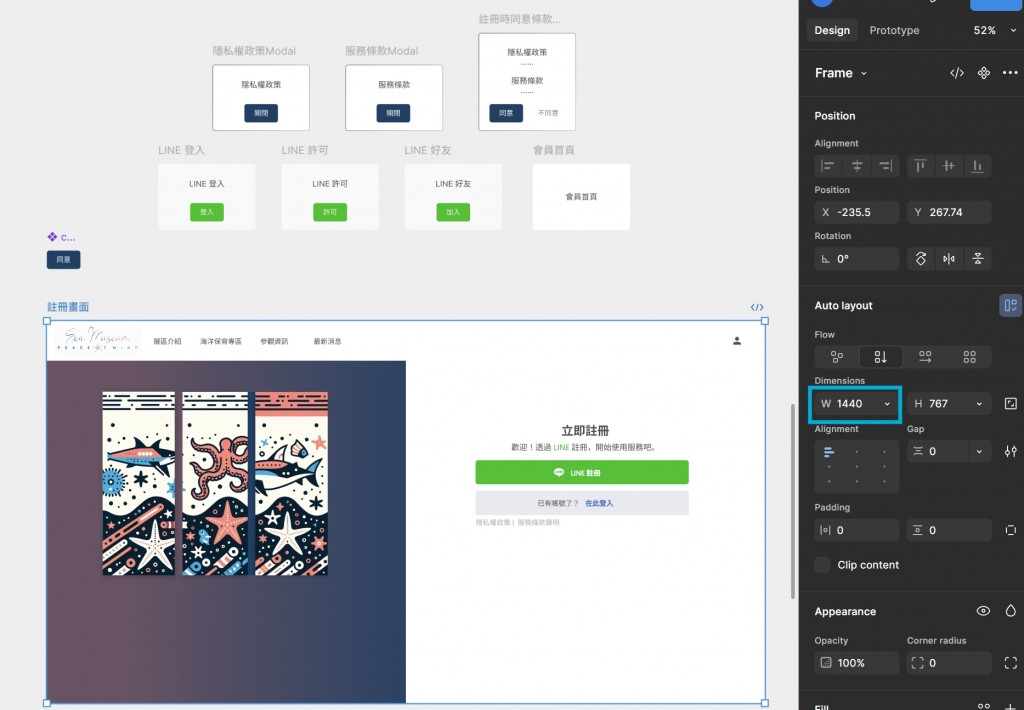

以「註冊畫面」的 Frame 為例,我們可以從中觀察出幾項與開發密切相關的資訊:

1440px,尚未提供手機版或平板版尺寸的Frame,如果設計是由其他人員提供,開發前可以主動確認是否需支援響應式網頁設計(RWD, Responsive Web Design)。另外也提醒,一般形象官網或前台畫面通常都會包含 RWD 需求。flex 或 grid 佈局方式來製作。有些資訊雖然在設計稿中沒有明確標註,但透過「開發視角」去閱讀設計稿,就能開始對資料流、元件結構、使用者流程有初步的想像與判斷。

這些前期的探討,不僅有助於釐清需求與規格,也能在建立任務(Task)時,就有明確劃分開發範圍,避免進入開發後因資訊不完整而導致過程中頻繁修改的情況,增加溝通與來回修正的成本。同時,也能協助團隊在 Sprint 規劃階段,能更有方向地安排開發優先順序與資源分配。

在拆解畫面時,除了看出畫面的結構與組成區塊,更重要的是能辨識出哪些區塊具備「互動性」,這些互動元素通常也會對應到開發時需要加上的 Vue 指令或事件綁定。

以下舉例幾種常見的網頁互動類型,等等可以從設計稿中初步判斷是否有這些需求:

| 類型 | 操作舉例 |

|---|---|

| 點擊(Click) | 提交表單、跳轉頁面、觸發 modal 視窗 |

| 滑過(Hover) | 顯示 tooltip、變色、陰影、動畫等效果 |

| 禁用(Disabled) | 依條件變更為不可點擊狀態 |

按鈕常作為行動呼籲(CTA, Call to Action)的元件,讓使用者跟著引導來到特定頁面,提高網站轉換率達成要執行的目標(例如 完成付款)。

| 類型 | 操作舉例 |

|---|---|

| 聚焦(Focus) | 顯示提示文字、框線樣式變化。 |

| 輸入驗證(Validation) | 送出後檢查必填欄位、即時判斷email格式是否正確。 |

| 自動補全(Autocomplete) | 地址填入縣市區域,自動帶入郵遞區號。 |

| 狀態變化(State Change) | 切換 checkbox 開啟/關閉 |

| 類型 | 行為說明 |

|---|---|

| 手風琴(Accordion) | 點開外層,展開詳細內容。 |

| 懸浮按鈕(Slide in/out) | 展開或收起所有功能 |

| 類型 | 行為說明 |

|---|---|

| 漢堡選單(Hamburger menu) | 手機版點開顯示主選單 |

| 固定標頭(Sticky header) | 頁面滑動時固定 header |

| 錨點滾動(Anchor scroll) | 點擊觸發位置(例如 連結),快速帶到指定區塊。 |

| 類型 | 行為說明 |

|---|---|

| Tooltip | 滑過後顯示提示文字,補充資訊。 |

| Alert | 顯示警告或通知,例如 下單送出後,提示「金流資訊將無法修改,請確認再提交」。 |

| Snackbar / Toast | 底部角落短暫提示,例如「儲存成功」、「登入失敗」等提醒。 |

| Dialog | 顯示需要互動、填寫或選擇的內容。 |

| 類型 | 行為說明 |

|---|---|

| 載入讀取圖示(Loading spinner) | 資料處理中顯示圓圈或動態圖,提示使用者需等待。 |

| 骨架屏(Skeleton Screen) | 頁面載入時用灰底模擬排版區塊,提升載入時的體感與預期。 |

有時也會直接在畫面加上半透明遮罩,搭配『載入中⋯⋯』的文字提示,讓使用者明確了解到系統正在進行處理中。

| 類型 | 行為說明 |

|---|---|

| 搜尋(Search) | 使用者輸入關鍵字,系統回傳顯示符合結果。 |

| 過濾(Filter) | 依據指定的條件,篩選出符合內容。例如 點選分類標籤、設定 $500~$1000之間的商品。 |

以上這些互動類型,對應到 Vue 的開發實作時,往往會需要:

資料綁定(Data Binding) :像是表單輸入欄位(例如 input、textarea 等)會使用 v-model 雙向綁定,列表渲染則使用 v-for,條件顯示則使用 v-if 或 v-show。

事件觸發(Event Handling):例如按鈕點擊要開啟 Modal、展開選單或送出表單,會加上 @click 或其他事件指令。可以特別注意哪些區塊看起來有「可點擊」或「互動性」的設計。

元件拆分與重用(Componentization):當設計中出現像是按鈕、輸入欄位、卡片等可能在其他頁面會重複使用到的功能時,就可以考慮將它們抽離成獨立的元件,這樣做不僅有助於後續的維護,也能有效提升整體的開發效率。

這樣的思考方式,其實是一種「將設計稿轉換為程式邏輯」的過程。透過前面提到的分類與觀察,我們就能在還沒撰寫任何 HTML元素 或 Vue 程式碼之前,就對整體畫面的互動需求有初步掌握。

也就是說,我們是在把視覺設計稿「轉譯成程式邏輯需求」,這樣不僅能讓後續的元件設計、狀態管理與事件處理更加順暢,也能有效降低開發過程中反覆修改的風險。

設計稿是視覺呈現的成果,但實際進入開發後,會發現有些地方無法直接「對照轉譯」。這段要帶大家理解:為什麼設計看起來合理,但到了開發手上卻會卡關?以下列出幾個常見的落差情境,讓開發者能在早期就有意識地釐清與補足:

設計稿可能只有畫面樣貌,卻沒有註明滑過、點擊、錯誤等行為狀態。例如按鈕是否有 hover 效果?表單驗證錯誤時要怎麼顯示?這些都是實作時需要邏輯支援的部分,卻很容易在設計階段被遺漏。

畫面中可能看得到卡片、列表、數據,但沒有具體標註欄位名稱或結構。例如一組「商品資訊」看起來是一張圖搭配幾行文字,但實際開發需要知道:圖片連結怎麼命名?價格與標題從哪裡來?是否會有額外欄位(如折扣標籤)?這些都會影響資料綁定與 API 串接。

同一畫面,實際上有多種狀態,然而設計稿通常只提供「正常狀態」的畫面,例如列表有資料、使用者已登入等。但在實際開發過程中,還會遇到其他情境需要處理:

這些「非主流程」的情況是否也有對應畫面?若在設計上沒有提前補齊,就容易導致開發中斷,開發端需要額外思考,重新和設計討論。

設計圖上通常會填入靜態範例文字與圖片(例如 文章標題只有 12 個字),這些資料在版面上看起來都很工整、理想,但實際串接真實資料後,常會出現長度不一、格式不符或內容異常等狀況,可能會導致畫面破版、溢出或不符合預期排版。

舉例來說,常見的風險包括:

設計有時會追求極致的視覺效果,例如 大量圖片、陰影、特效 等,但這些在開發與效能表現上會造成壓力。

舉例來說,常見的風險包括:

這邊也強調一下!這些情境並不是在挑剔設計師的疏漏😤,而是希望大家能夠理解,實務上有時礙於專案時程短或成本考量,設計稿可能沒有時間規劃到非常詳細。

對前端工程師來說,養成主動觀察思考與提問的習慣,能幫助我們在實作前就發現潛在的開發風險,也能協助設計端釐清需求與情境,畢竟一個專案能順利完成,絕對不是單靠某一方,而是所有參與人員共同協作的成果✨🙌。

設計稿並不是靜態的美術圖,而是蘊含邏輯與資料脈絡的資訊圖表 📊。

在正式動手開發之前,需要先用工程師的視角閱讀設計稿,思考畫面背後的互動行為、資料來源與元件結構,並提前辨識出哪些資訊可能缺漏、模糊,或者不符合實作邏輯,這樣才能降低開發過程中不斷修改與返工的風險。有這樣的觀察習慣,是開發者參與產品設計流程好的開始( •̀ ω •́ )✧。

下一個篇章,將開始規劃怎麼從 Figma 設計稿,一步步轉換成 Vue 元件與 Tailwind 樣式,讓腦海中的畫面一步步接近真實呈現。