在前面的篇章中,分享到如何透過 AI 工具快速生成前端程式碼,使用 V0 將 Figma 設計稿轉換為 Vue + Tailwind 的畫面架構。如果有興趣可以回頭參考第九篇。

不過還是想來分享,如何閱讀與拆解設計稿中的畫面結構,為了因應實務上各種情況,我們仍需要具備自行拆解設計稿的能力。

這個章節主要聚焦在「如何從 Figma 設計稿中拆解歸類 UI 元素」這件事,掌握從視覺畫面轉換為有邏輯的版面結構,作為從設計到前端開發——也就是切版的關鍵轉換點。

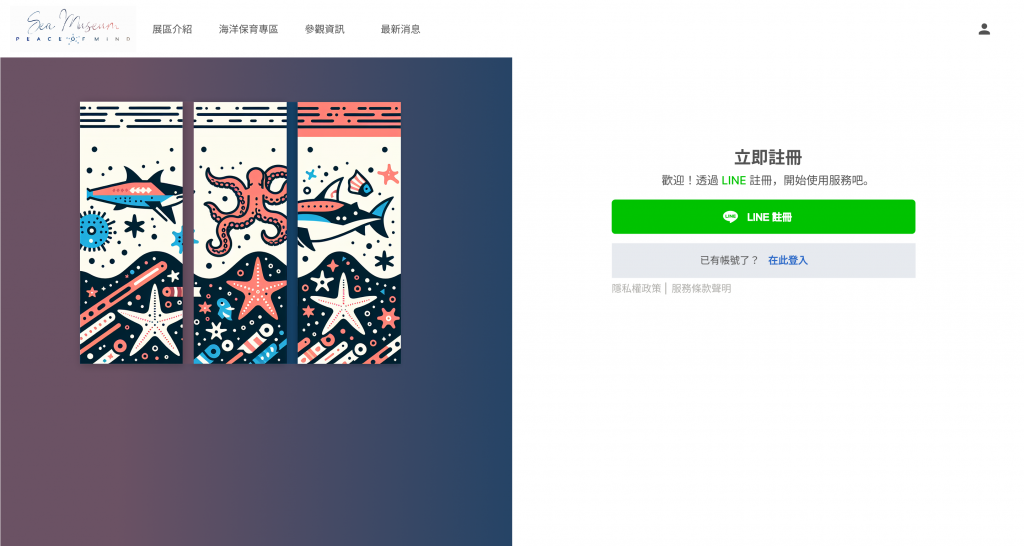

看到畫面時,開發者可以先思考要如何做結構拆解。從 Figma 的圖層來看,畫面大致可分為兩大區塊:導覽列與內文區塊。

導覽列由圖片、圖示與文字(Text)組成,可以透過 HTML 中的 <img>、<a> 或 svg 等元素來完成。

由於導覽列通常會在每個頁面中重複出現,因此在 Figma 工作區域設計時,我們將它製作成「Component」。同樣的道理,在開發階段也建議將導覽列抽成 Vue 元件,並在每個要使用的單一元件檔案(SFC)中重複引入做使用。SFC 的介紹可參考第十二篇裡的「單一元件檔案(SFC, Single File Component)」章節,有更詳細的說明。

在拆解畫面結構時,可以依照左右兩側的內容,分別對應適合的 HTML 元素:

<div>加上背景漸層底色樣式。<img> 元素做處理。<h1> 、 <h6>)。使用適當的標題層級不僅有助於內容結構清晰,也能強化 SEO(搜尋引擎最佳化)效果,根據 Google Developer Style Guide 建議,良好的標題階層設計不僅有助於讀者理解,也可協助搜尋引擎正確索引頁面內容。<p> 。<button> 元素。<div> 包覆可以方便增加底色,「在此登入」可使用 <a> 元素,方便加上事件處理。<a> 元素來設定對應連結。這樣我們大致了解,要使用什麼html元素來完成這些功能囉!接著來看樣式的部份,我們會以Tailwind做介紹,Tailwind 是 utility first 會更好的在專案做客製化的運用。utility first是一種風格設計方法,強調直接使用具有特定功能的樣式類別(utility classes)來建構,而不是依賴語意化類別或預先定義的元件。

Tailwind的基礎使用方法是在元素class加上要使用的樣式類別,我們先用一個簡單的例子來說明,Tailwind 是怎麼對應到「像素尺寸」的。

Tailwindcss 的單位是以 rem 為主,而一般來說 1 rem 等於 16px,所以如果我們看到:

<p class="p-4">.....

以這個例子來看,中文意思就是:「在段落元素的四個方向,加上16px的內距(padding)。」,p-4 也就是 1rem = 16px 的內距。以此類推,如果是 p-8 就會變成 2rem X 16px = 32px 的內距。

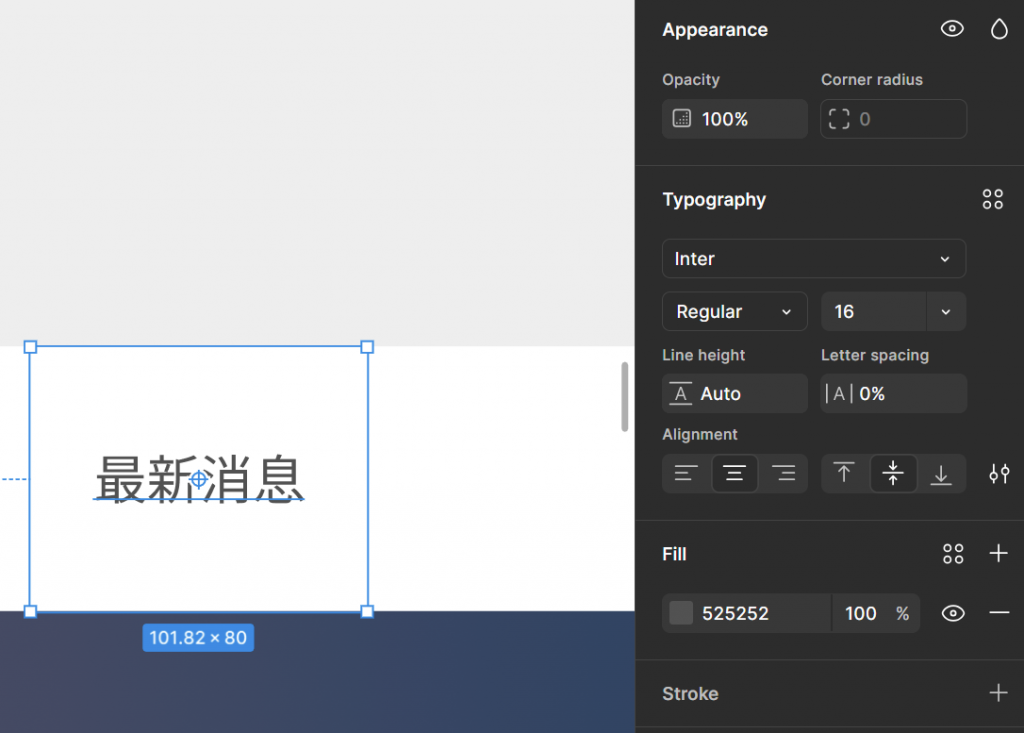

接下來,我們回到 Figma,點選要實作的圖層元素,從右側屬性面板查看對應的資訊。

以下是一個範例,來看看怎麼將「最新消息」這個文字標籤的樣式,轉換成 Tailwind 的寫法:

| 區塊 | 設定內容 | Tailwind 類別 | 備註說明 |

|---|---|---|---|

| Appearance | Opacity | 不用額外設定 | 預設為 100% |

| Corner radius | 不用額外設定 | 沒有圓角 | |

| Typography | 字體 Segoe UI | font-sans |

字體的部份是使用Segoe UI 可以使用 font-sans ,預設字體堆疊中包含 Segoe UI,瀏覽器會從左到右逐一檢查,當不支援時也會繼承其他的字體。 |

| 粗細 Regular | font-normal |

||

| 大小 16px | 不用額外設定 | 預設為16px,相當於1rem。 | |

| 行高 Auto | 不用額外設定 | 預設行高 | |

| 字距 0% | tracking-normal |

||

| 對齊方式 Alignment | text-center |

多行元素可視情況加上 items-center 或 Flex 輔助 |

|

| 顏色 #525252 | text-[#525252] |

字體顏色 |

最後的組成會是這樣:

<a href="#" class="text-[#525252] font-normal tracking-normal font-sans text-center">

最新消息

</a>

這樣我們就完成「導覽列連結文字」元素的樣式套用囉!

除了這種人工對照的方式,也可以試著使用 Figma 的「Dev Mode」來檢查細節,不過現在這功能變成付費才可以使用了QQ。

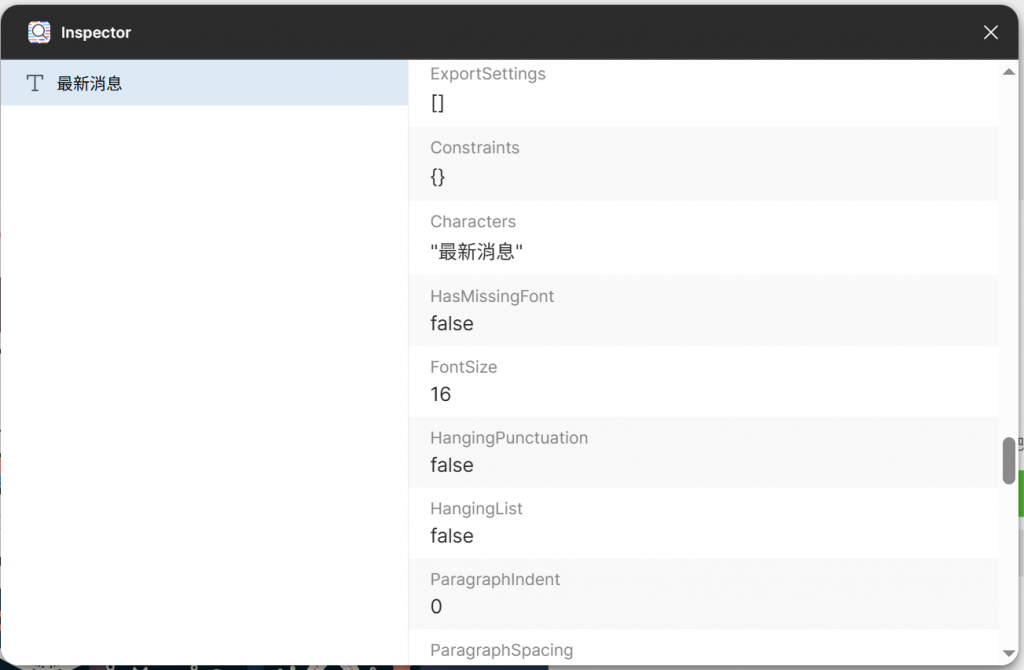

或者是安裝Inspector套件來輔助查看一些設計細節。

(Inspector顯示的元素資訊)

當我們拆解完畫面結構後,下一步就可以開始思考,這些畫面區塊該怎麼組合成 Vue 的元件(Component)。

在命名上,建議可以遵循 「語意清楚、用途明確」 的原則來命名,例如:

NavBar.vue

ProductCard.vueBox1.vue 或 LayoutA.vue 這種看不清楚、缺乏語意的命名方式,否則日後維護時容易產生混淆,導入元件時也難以直觀理解用途,且在檔案導入也會通過名稱來識別引用了哪些 SFC。📁 檔案目錄結構舉例如下:

src/

│

├── components/

│ ├── NavBar.vue # 導覽列元件(共用)

│ └── common/ # 可再細分分類

│ └── ......... # 基礎元件

│

├── views/

│ └── UserRegister.vue # 註冊頁面(頁面級元件)

│

├── assets/

│ └── images/

│ └── logo.png # 導覽列 logo 圖片

│

public/

└── ......... # 不經轉譯的靜態資源

導覽列會與其他元件共用,可在 src/components 底下新增 NavBar.vue,但當元件逐漸變多時,也可以進一步依照功能區塊分類,例如放在 components/common/、components/form/ 等資料夾中,有助於維持專案結構的整潔與可閱讀性。

而註冊內容的部份,屬於頁面相對應的主要功能內容,為對應路由的頁面級元件(Page-level components),因此可以直接放在 src/views 資料夾中(例如 建立 UserRegister.vue)。這類元件通常會透過 Vue Router 對應路由畫面,因此建議集中管理在 src/views 目錄中。

至於圖片的部份,(例如 導覽列LOGO圖片、內容左側圖片 等)可放在 src/assets,這裡的資源會經過 編譯處理(例如 hash 命名、圖片壓縮優化 等 )。如果有些靜態資源不需要被打包處理,也可以放在 /public 資料夾中,這樣就會以原樣保留。

另外一個小技巧,可以參考 Figma 的設計結構,對照 Figma 是否為 Component(元件)、Variant(變體)概念,這些通常對應到前端中可以抽離重複使用的元件,例如 像是多次出現的按鈕、卡片、輸入框 等,透過這樣的對應思維,可以更精準地判斷哪些部分該抽出元件、哪些是頁面級功能。

(參考來源 Vue.js Components 基礎介紹、Vue.js 自動命名推導)

這篇文章我們實際拆解了 Figma 設計稿,從畫面結構分析、元件劃分到命名規劃,一步步建立轉換思維從 UI 設計到 Vue 元件規劃。

掌握這些設計與開發之間的過渡邏輯,不僅能提升開發效率,也能在與設計師協作時更有默契(*≧︶≦)╰( ̄ω ̄o)。

接下來,我們會進一步介紹「Vue 3 的基本語法」,漸漸進入 Vue 與 Nuxt 的開發流程,把設計稿中的畫面,一步步實作出來。

⑴ Google 開發人員指南來源:headings and titles

⑵ Vite 官方文件

⑶ Tailwindcss 官方文件

⑷ Vue.js 自動命名推導

⑸ Vue.js Components 基礎介紹