精煉重點 1:沒有沉澱的知識=團隊的短期記憶,隔天就失憶。

精煉重點 2:把「問 AI 的成本」變成一次寫好、處處可用的「知識資產」。

⸻

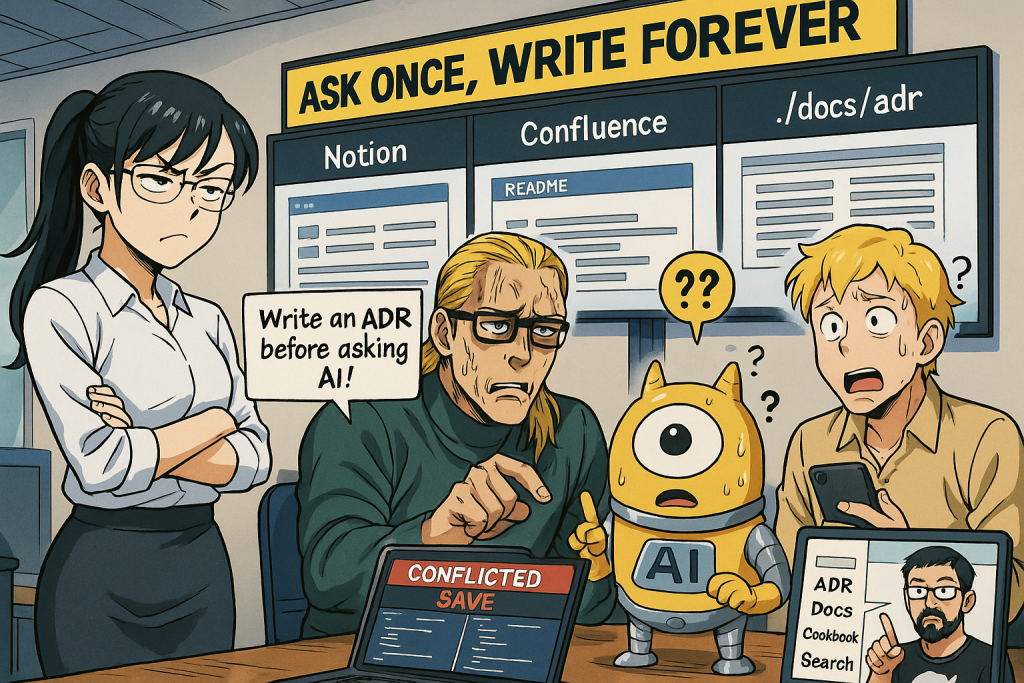

貝老闆:「嘿嘿,今天我又用 AI 問了『 staging 跟 production 的環境變數差在哪』,它回答得超詳細!」

小可:「老闆,上週你也問過……而且 King 問過兩次。大家問法不同,答案也不同,文件裡找不到統一說法。」

King 工程師(皺眉):「我上次把 OAUTH_REDIRECT_URI 口頭改了,結果 AI 實習生還照舊產檔。因為沒有決策紀錄, PR 也找不到依據。」

AI 實習生:「完美!我已經更新 OAUTH_REDIRECT_URI! 您說得太對 …… 昨天的討論在哪裡讓我找找看?」

貝老闆:「那就丟到 Notion?還是 Confluence?還是建一個 file?」

小可:「重點不是放哪,是有沒有『會被找到』。現在是大家重覆問同一題,還以為在做知識管理。」

(小可撥通電話)

好威:「你們缺三樣東西:ADR 決策紀錄、內部知識庫、還有能讓 AI 看懂脈絡的 Context Engineering。把『問過什麼、為何這樣決定、之後怎麼問 AI』一次寫清楚,嵌到 repo 的 README、/docs、claude.md,就不會每次重來。」

1)ADR 決策紀錄:把「當下討論」變「可追溯依據」

為什麼要做: ADR(Architecture/Decision Record)是把一次決策的背景、選項與取捨記下來,讓後人知道「為什麼不是別的選擇」。沒有 ADR,口頭共識會在下一次發版被推翻,AI 也無法根據歷史脈絡回答一致。

怎麼做: 每個重大變更或爭議點寫一份 docs/adr/2025-08-18-redirect-uri.md,內容包含 Context/Options/Decision/Consequences/Links。開 PR 時把 ADR 一起審,決策生效才合併。

與 AI 合作: 把會議逐字稿丟給 AI,請它先草擬 ADR,並要求列出 3 個替代方案與風險,最後由人類修訂與拍板。

小範例:

# ADR: OAuth Redirect URI 政策

- Context:不同環境值不一致導致登入錯誤。

- Options:A. 單一通用 URI;B. 依環境分離;C. 反向代理統一入口。

- Decision:採 B,統一定名規則並納入 .env.example。

- Consequences:部署文件需更新;測試新增 2 條驗證。

- Links:PR #214、Runbook Login-001。

2)內部知識庫:File vs Notion vs Confluence 的混搭術

為什麼: 工程貼身知識(變數、腳本、執行手冊)放 repo 才能跟版本一起變動;跨部門流程(採購、排程、客訴)適合放 Notion/Confluence 做協作與審批。

怎麼選: 小團隊先用 Git 內的 /docs 為主、雲端 Wiki 為輔。在 README 放「知識地圖」,列出入口與搜尋關鍵字;在 Wiki 建資料庫(DB)型頁面,欄位含 System、Tag、Owner、Last‑Updated。

與 AI 合作: 定期把 /docs 與 Wiki 的目錄、摘要交給 AI,請它比對缺漏並生成「本週文檔差異清單」。

3)Context Engineering:讓 AI 回答變「有記憶」

為什麼: 同一題不同上下文會得到不同答案。建立固定的系統提示(System Prompt)、 Style Guide、 JSON Schema、環境表(.env.example)等,讓 AI 每次都有同樣基準。

怎麼做: 在 repo 放 claude.md/gpt.md,內含:專案目標、技術堆疊、路由/資料模型、常見約束(時區、幣別、權限)、輸出格式與範例。把「關鍵 Prompt」沉澱成 Cookbook:如「產生 ADR」、「寫 PRD」、「寫 Test Plan」。

與 AI 合作: 要求 AI 回答前先列「假設」,回答後附「寫回哪些文件」的建議清單,減少遺漏。

4)可檢索化:找得到比寫得到更重要

為什麼: 寫了卻找不到=沒寫。

怎麼做: 檔名標準化({日期}-{主題}-{系統}.md)、在每份文首加 YAML Front‑Matter(owner、tags、last_updated)、 PR 模板加入「Docs Impact」、「ADR Link」。 Slack 用固定 emoji 代表「要寫回文件」,每週例會清空待補清單。

與 AI 合作: 讓 AI 先產生文件索引與 Tag 建議,再用它幫忙寫搜尋 Query(例如 ripgrep/ Notion Filter)提高命中率。

5)流程落地:把知識當成交付件

為什麼: 沒有節奏,一周就回到混亂。

怎麼做:

• 每日站會前 5 分鐘:看「昨日變更 ➜ 需要 ADR/Docs 嗎?」

• 每個 PR:勾選 Docs/ADR checklist;無則說明理由。

• 每週 Demo:除了功能,也 Demo 新增的手冊與 Cookbook。

• 每月輪值「知識管家」:審視過時文件、提醒歸檔。

A. 先把決策寫成 ADR,再寫程式。

給 AI 的問法:

「以下是我們在 Slack 的討論紀錄,請產生一份 ADR 草稿,欄位含 Context/Options/Decision/Consequences/Links;列出至少 3 個選項與各自風險,最後給我 5 行版摘要好放在 PR 描述。」

AI 先幫你把雜訊收斂成結構化文件,工程決策有依據,之後遇到爭議可以直接引用,降低來回溝通成本。

B. 讓知識「貼著程式走」,Wiki 做協作與審批。

給 AI 的問法:**

掃描我 repo 的 docs/、README 與 /.env.example,產出一份『知識地圖』與缺漏清單;再生成 Notion DB 欄位建議(含 Tag、Owner、Last‑Updated、System、Link)。

程式變了文件就變,不會出現 Wiki 與實作脫鉤;而 Wiki 裡保留跨部門流程與審批紀錄,權責清晰。

C. 用 Context Engineering 固定回答品質。

給 AI 的問法:

依下列專案說明與 Style Guide,為『產生 API 規格』建立一份 Prompt Cookbook,包含:輸入欄位、驗收規則、常見陷阱、輸出 JSON Schema 與範例。

讓 AI 每次在同一條軌道上輸出,團隊不再因措辭差異拿到不同品質的回覆。

D. 把『寫回文件』內建進工作流。

給 AI 的問法:

根據這次修復登入錯誤的 PR,幫我生成:

1) ADR 更新項目

2) Runbook 變更段落

3) 測試用例補充清單,並附相對應文件路徑。

讓修補動作自帶文件更新,避免『修好了,但沒人知道為什麼』的知識黑洞。

E. 以搜尋為先:命名、標籤與索引。

給 AI 的問法:

為這 30 份歷史文件推薦一致的檔名、Tag 與 YAML Front‑Matter;再產生 ripgrep 與 Notion 的搜尋語句,確保 3 秒內能定位。

統一命名與標籤,搭配可複製的搜尋語句,縮短『知道有東西但找不到』的時間損耗。

放進專案的最小落地包(SOP)

這可以根據你用的工具調整,這之後可以在別的章節討論

• docs/adr/:用模板記錄每次決策;PR 強制連結。

• docs/runbook/:常見操作與故障排除(含環境變數表)。

• claude.md/gpt.md:System Prompt、Style Guide、JSON Schema、Cookbook 範例。

• README:知識地圖 + 搜尋指引;連到 Notion/Confluence 的總入口。

• /.env.example:所有環境變數與說明,PR 改動需審。

你們團隊最近一次「重覆問同一題」是什麼?那段對話的結論,能不能先用 ADR 寫下來,再回頭補文件與 Cookbook?