俗話說工欲善其事必先利其器,在面對大量的資訊以及各式各樣的問題和協助協助下,先停下腳步思考有哪一些工具是可以加強在哪一些工作場景。

在今天分享內容中,會著重在自身的各種技能培養的目標下如何善用不同類型的生成式 AI 的工具,敘述的方式一部分會借鏡相關的分析,搭配相關的心得提供完整的參考資訊。

身為在企業內的數位工具推廣與賦能的角色,首要的核心技能是不僅僅要知道去哪裡找答案,更重要的是建立一套系統性的思維框架,從混亂的表象中快速定位問題的本質。

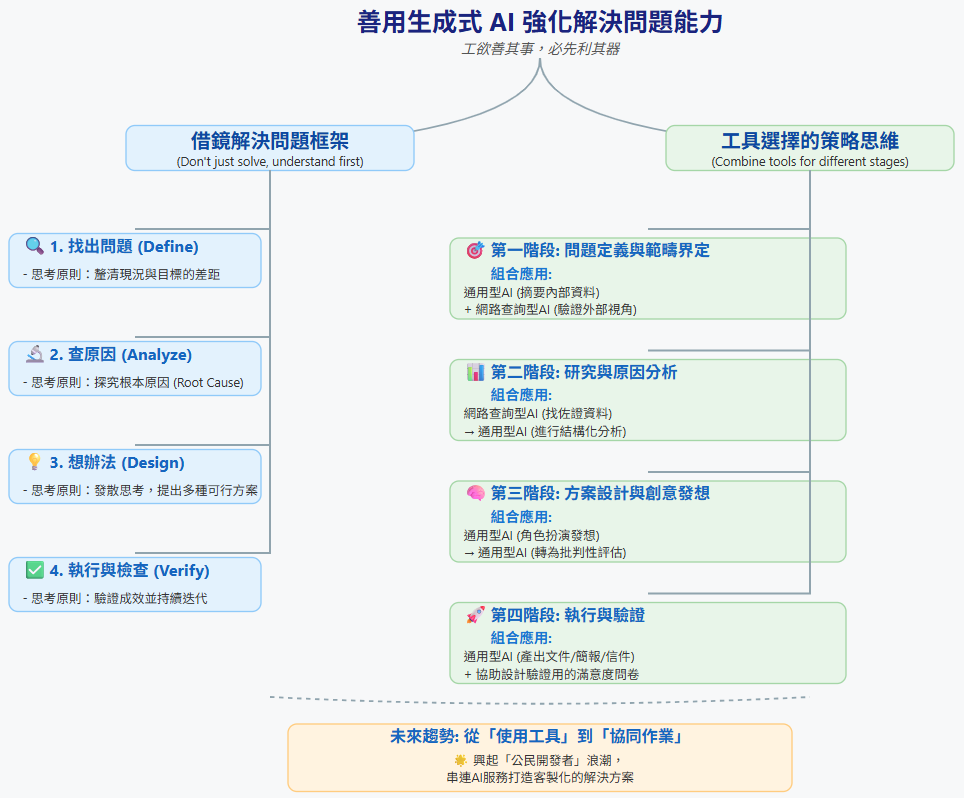

工具是用來解決問題的,在使用工具前可以先思考面對問題時有哪一些框架或者是方法可以拆解。

舉例來說就像是在修理一棟房子

這是一個大家都能理解的流程,核心概念是不要急著解決表象,而是循序漸進,從釐清問題到驗證成果。

當帶入生成式 AI 工具時,可以一邊提問,一邊思考:

在理解 AI 如何輔助問題解決的框架後,下一步便是策略性地選擇工具。

首先要具備的關鍵心法是:沒有萬能的單一工具,真正的效益來自於根據當下情境,靈活組合使用,就像一個工匠的工具箱裡不會只有一把錘子,而是有各式各樣的工具來應對不同挑戰。

與其執著於哪一個 AI 最強,更重要的是用延伸場景的方式來思考,在解決問題的每一個階段,要如何搭配不同類型的 AI 服務。

這個階段的挑戰是從混亂的資訊中找出清晰的輪廓,可以的思考的方向是例如手上的資訊是內部已有的,還是需要從外部探索的?

先利用通用型的生成式 AI,請它扮演資料分析師的角色,快速掃描與摘要大量的內部非結構化資料,例如:數十封客戶抱怨的郵件、會議記錄、或是產品的用戶回饋。

這個服務的任務是從中提煉出重複出現的關鍵字或情緒,加速從無到有的初步探索。接著驗證這些內部發現並非個案,這時可以轉向側重於網路即時查詢與彙整的 AI 服務,下達指令去搜尋「市場上是否有類似的產品抱怨?」或者是「競品是如何解決這個問題的?」,從而獲得更廣闊的外部視角,讓問題的定義更加精準。

確認問題後接著需要深入挖掘為什麼?,是需要的是有來源、可佐證的客觀事實,還是需要一個協助結構化思考的夥伴?

首先可以使用驅動網路查詢型的 AI 服務,請它針對第一階段發現的痛點,查找相關的市場報告、研究數據或技術文件。這類服務的優勢在於能提供資訊來源,確保分析的立論基礎是穩固的。

取得這些外部的客觀資料後,再回到通用型的 AI 服務將這些資訊餵給它,並引導進行結構化的分析,例如:請根據這份報告,用 5 Why 的方法分析根本原因或者是輸出一張魚骨圖,釐清所有可能的影響因素,讓 AI 成為腦中的分析儀。

此階段的目標是發散思考,需要尋找各種可能性,這時候的思考脈絡會變成例如如何讓 AI 幫助跳出思維框架,同時又能確保方案的完整性?

讓通用型的 AI 服務成為創意夥伴,可以透過角色扮演的方式,請它生成多元的解決方案,例如:「你是一位經驗豐富的產品經理,請提出 10 個解決方案」、「你是一位預算有限的新創公司老闆,你會怎麼做?」。

在大量發想後,挑選出幾個潛力方案,再次運用同一個 AI,請它從創意發想者轉變為批判性思考者,要求它針對每個方案,從「技術可行性、預算、使用者體驗」等不同維度進行深入的評估與擴寫,形成更完整的企劃雛形。

確定方案後,需要將其轉化為具體的行動。這時的思考點是如何利用 AI 提升執行效率,並設計出有效的驗證機制?

在這個階段,通用型的 AI 服務能扮演最高效的執行助理,可以根據工作計畫快速生成專案啟動會議的簡報大綱、草擬給所有利害關係人的通知信、甚至編寫初步的技術規格文件。

當專案執行到一個段落需要驗證成效時,同樣可以請它協助設計驗證工具,例如:請設計一份 5 題的用戶滿意度問卷,用來衡量這次改版的成效。

當越來越熟練的在不同階段切換、組合這些工具時,工作流程將變得前所未有的流暢。然而從單純的使用工具,進階到思考如何讓這些工具「協同作業」時,一個更令人興奮的趨勢正在悄然發酵。

這股力量,正推動著一股「公民開發者」浪潮的興起,從不需深厚的程式背景,延伸思考如串連不同的 AI 服務來打造客製化的解決方案,這將是明天要深入探討的主題。