如果你問過去的我:「要不要用網頁技術做一個完整的應用?」

我大概會搖頭,因為我本身是一名長期專注於 桌面應用程式開發 的上班族工程師。

對於 React、Firebase、PWA 這些技術,我以前只聽過名字,完全沒碰過。

甚至想說:

「這種東西應該不是我能做的。」

但因為 AI 開發工具 的出現,事情完全不一樣了。

靠著 ChatGPT、Cursor、Augment 這些幫手,我開始動手嘗試,想把最近的自身需求

「一個能讓孩子透過遊戲化方式養成好習慣的工具」,慢慢拼湊出來。

整個過程其實就像在邊走邊探索:

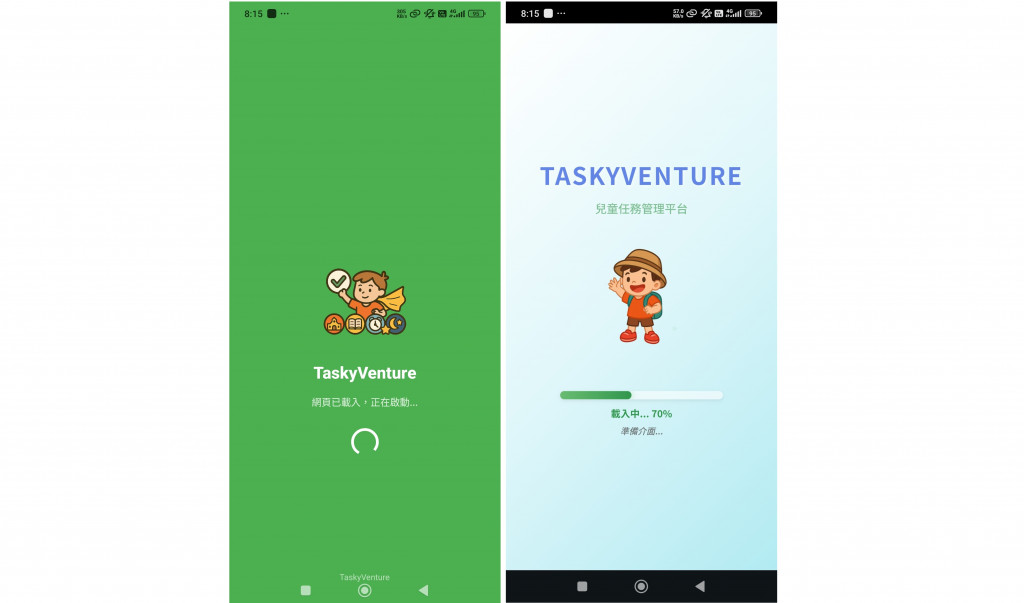

就這樣反覆來回,最後也把 PWA 兒童任務管理平台 完成了,而且還能跨平台使用。

面對陌生領域時,最困難的可能不是寫程式,而是 決策。

框架百百種,工具眼花撩亂,對新手來說根本無從下手。

幸好,我把這些難題交給了 AI,並從 AI 給出的建議中進行「比較與取捨」。

最後確立了這樣的技術組合:

AI 可以提供框架、套件和工具建議,幫助新手排除雜訊,但提供的建議不一定完美,因此仍需要工程師判斷。對於大型或複雜系統,效能、擴充性、架構耦合等問題都需要人工考量。

我的起點是一個基礎任務管理功能:做一個能夠 新增任務、完成勾選 的工具。

隨著和 AI 的討論推進,功能逐漸擴充,平台慢慢演變成一個結合任務、冒險地圖、知識學習的小世界。

我完全使用「Vibe Coding」開發整個專案。

簡單來說,就是邊和 AI 聊天,邊把想法慢慢變成真的產品。

不像以前,我們需要先寫一堆設計文件 (包含 UI/UX),或研究技術細節才能開始。

現在我只要丟一句話給 AI,就能看到初步結果。

例如:

「我想要一個可愛的泡泡任務」

「能不能加個語音提示?」

適時附上一些圖案參考,AI 就會馬上給我一個版本,然後我負責審核和提出問題、再丟回去修改。

有時候它給的方案太複雜,可能就修正提示詞,直接請他重來;

很多時候 AI 給出的結果超出我的預期,讓我覺得提示詞不用太死板,適當給 AI 一點發揮空間,反而會有意想不到的好效果。

這種感覺很像跟一個永遠不嫌麻煩的夥伴一起腦力激盪,

不只是幫我寫程式,還能幫我過濾掉很多錯誤選項,讓我更快找到適合的解法。

在這個過程中「學習」和「創造」是同時進行的。我學到的不是每行程式碼的底層原理,而是「什麼時候該用什麼方案」,以及如何快速把想法落地。

Vibe Coding 讓產品開發變得更親近、隨時都能開始嘗試,不必等到技術完全熟練才動手。而推進開發順利前進的關鍵,則在於持續的驗證與審核,以及對於專案全局的掌握度。

這次的嘗試,讓我有一個感想:

AI 不一定會取代工程師,但它確實正在改變我們的學習方式和開發模式。

我能完成這個平台,並不是因為自己突然精通了網頁技術,

而是因為有了 AI 的協助,讓我能在「邊學邊做」的過程中逐步跨過門檻,

雖然過程中沒有深入掌握太多技術細節,但至少對於 在什麼情境下該採用哪種方案,開始有了一些概念。

當然,目前 AI 還無法獨立完成一個複雜的大型產品,

在架構設計、需求決策與細節把關上,仍然需要工程師的判斷與協作。

AI 更像是一個隨時待命的夥伴,能加快我們的嘗試與學習,但方向仍需要有經驗的開發者來掌舵,並持續驗證結果。

最後附上我的平台連結: 👉 https://taskyventure.com

如果你對我的開發過程感興趣,前面的文章章節有更多我在學習與實作中踩過的坑、嘗試過的解法。也許能給你一些靈感。