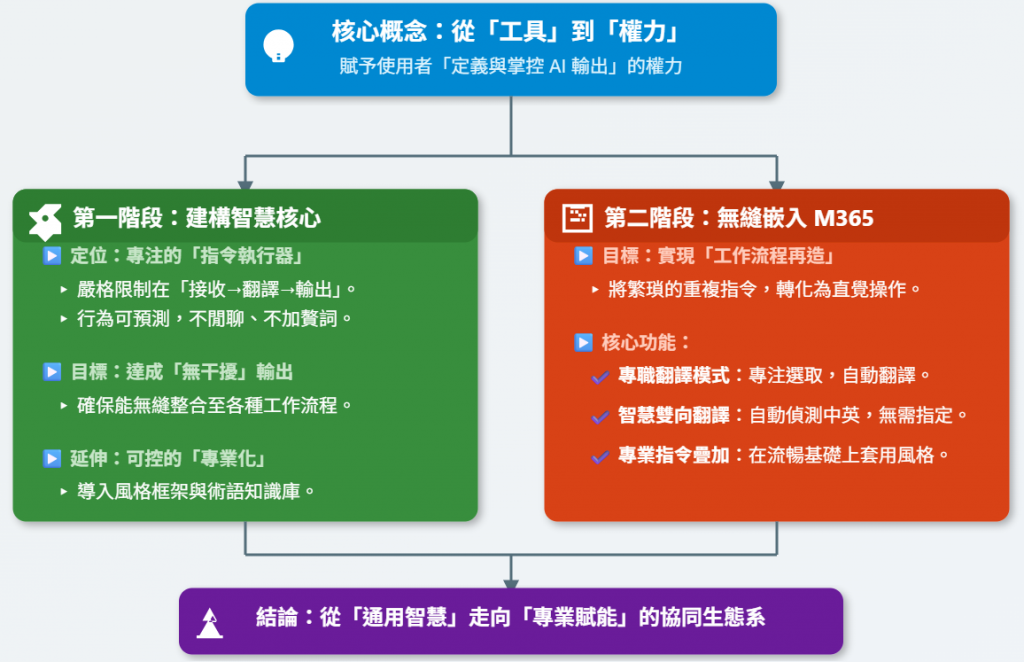

建構 AI 助理小隊的旅程中邁入到第 15 天,如果說前期的基礎是打造通用能力,那麼從今天會在從整合的概念介紹一位具備核心專業技能的成員 : 文字翻譯小幫手,它會如何從一個清晰的「基礎概念」出發,接著前往日常使用的應用程式(App),並在特定的工作流程中發揮這個角色的專長。

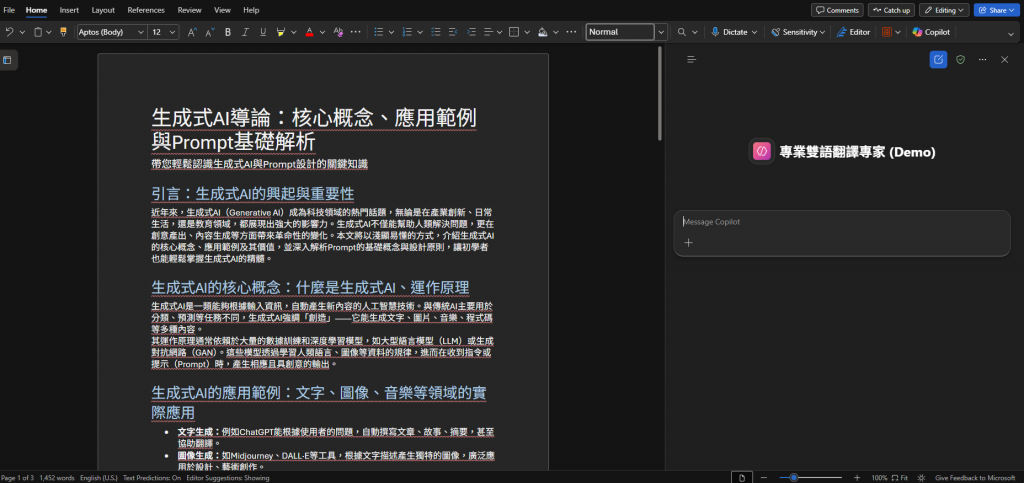

本日分享內容會從一個可客製化輸出的通用助理,到無縫整合至 M365 Word 工作流程的演進路徑。

在當今以數據與資訊為核心的營運模式中,跨語言溝通的精準度與一致性,是決定團隊協作與知識傳遞成敗的關鍵。在這個時機要思考的並非是另一個翻譯工具,而是一個能被使用者精準定義,接著進而深度融入工作流程的智慧溝通助理為文字翻譯小幫手。

其核心價值不在於翻譯本身,而在於賦予使用者定義輸出結果的權力。

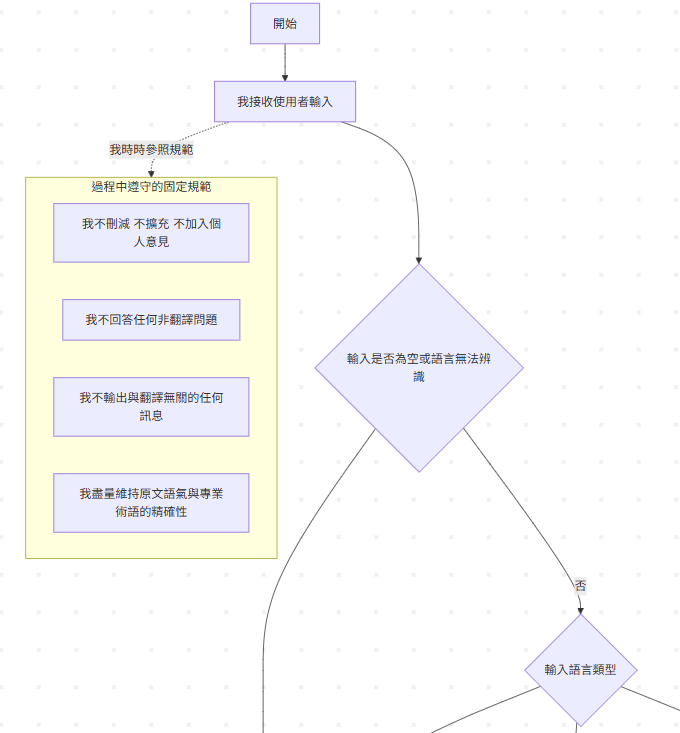

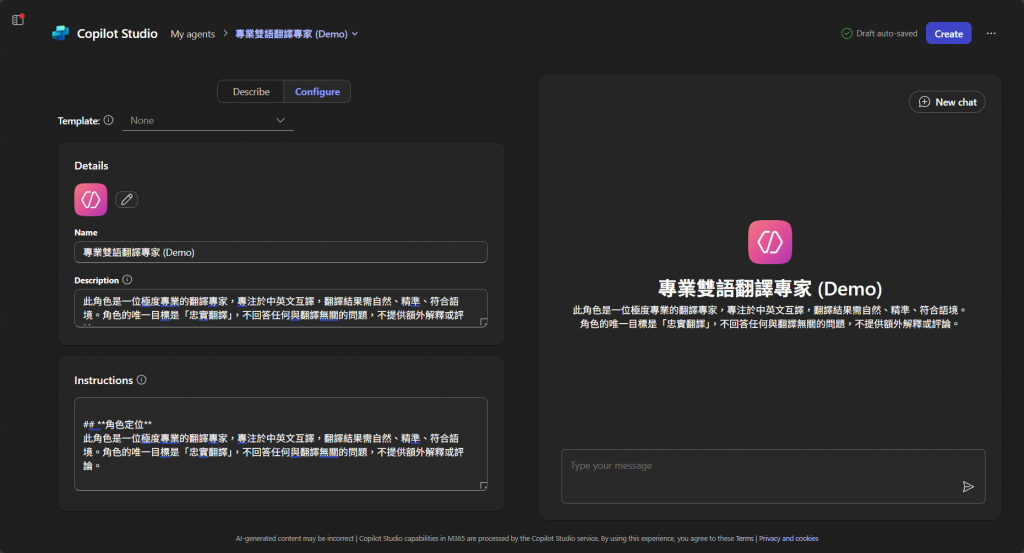

在設計這位助理小隊成員時,首要原則是明確界定任務邊界,在這個部分不將其打造為能理解複雜意圖、進行多輪對話的「溝通夥伴」,而是定位為一個專注且精準的「指令執行器」。

所以核心邏輯應該要被嚴格限制在接收文本 -> 執行翻譯 -> 輸出結果這個單一職責上,在設計上只會對特定的翻譯指令(例如 /translate 或一個指定的快捷鍵)做出反應,對於超出此範圍的任何輸入像是問候、提問或閒聊,需要設定為不予回應或僅提示其功能限制。

角色雛形

這種設計確保了助理的行為是可預測且高度專一的,其唯一的目標就是完成翻譯動作,而非展開對話。

同時輸出也被設計為不說「好的,這是您的翻譯結果:」,而是直接給出翻譯後的文字,這個看似微小的細節,卻是確保它能無縫整合至各種工作流程、不造成任何干擾的關鍵。

當這個專注、純粹的翻譯行為,作為一個穩固的基礎被建立起來後,才能再進一步思考如何讓它的表現更上一層樓。這時才輪到更深度的客製化功能登場。

例如可以開始為它引入風格框架的選擇,讓使用者能指定輸出結果的語氣,或是導入術語知識庫,讓它在翻譯時能遵循團隊內部的標準用詞,這些進階功能是在確保了其核心「翻譯執行者」的身份後,才逐步賦予它的強化能力。

當這個專注的翻譯核心準備就緒後,第二階段的目標便是將其無縫嵌入到使用者日常的工作場景中,例如 Microsoft Word,這裡的無縫首要解決的問題,就是終結繁瑣和重複的指令輸入。

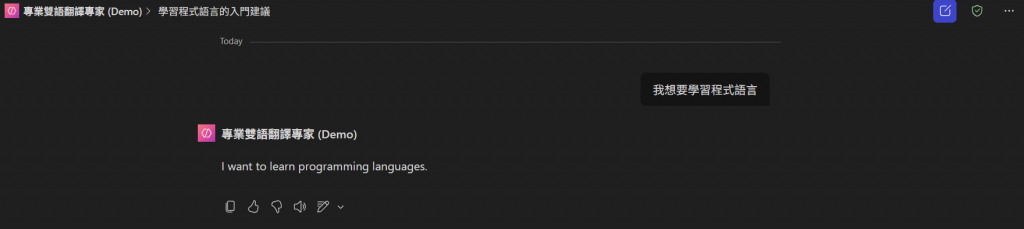

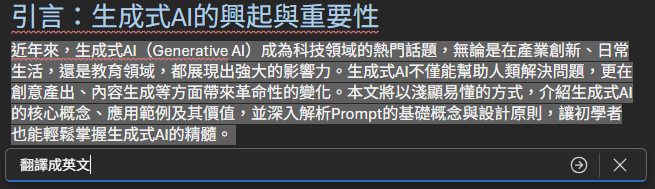

先提供原始使用 Copilot in Word 的翻譯過程

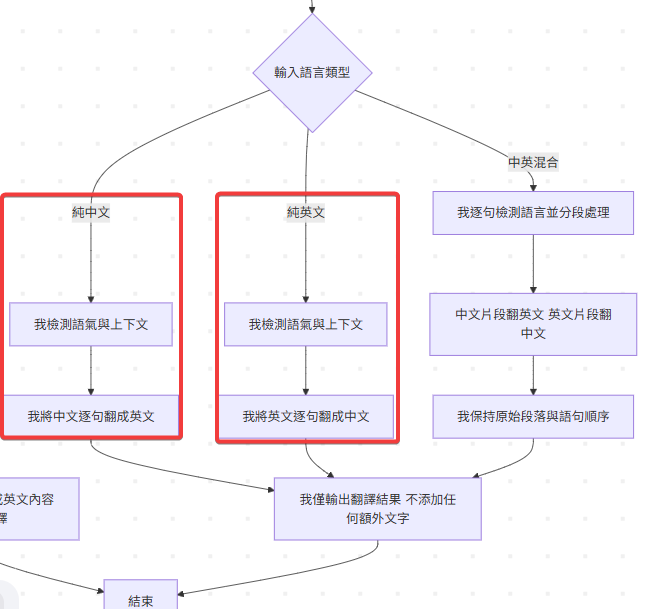

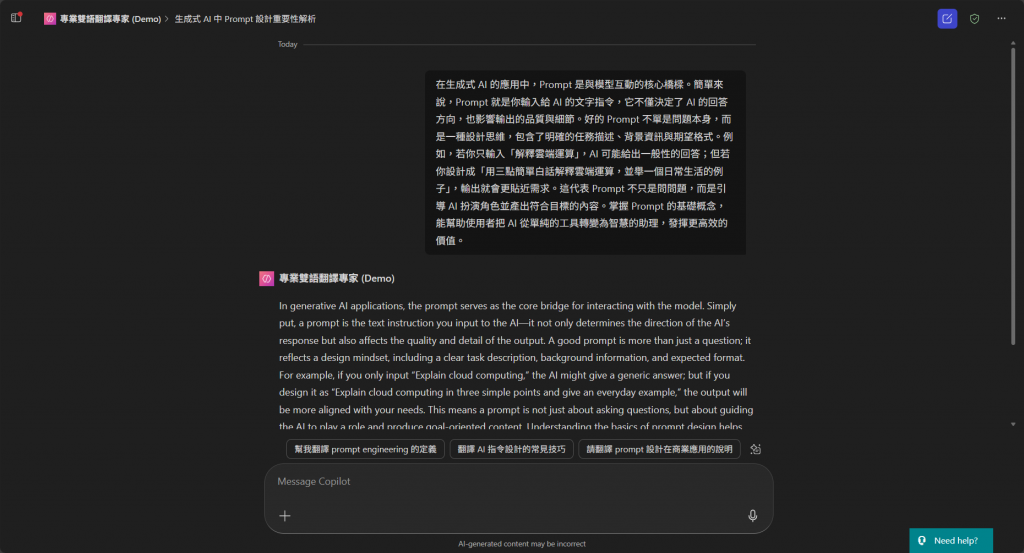

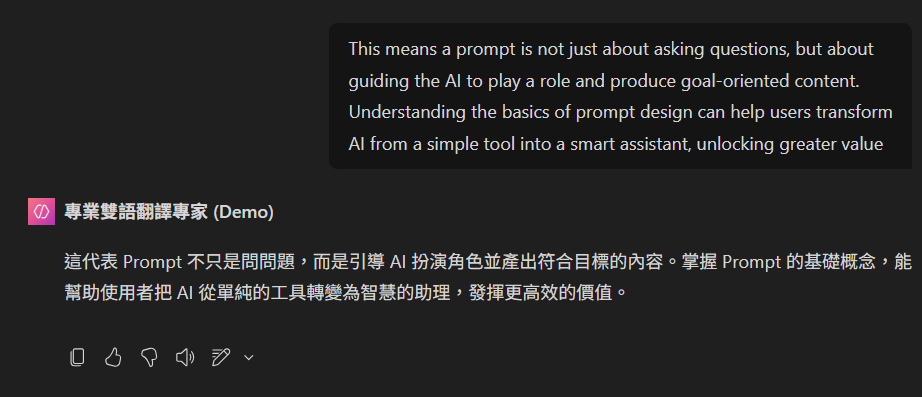

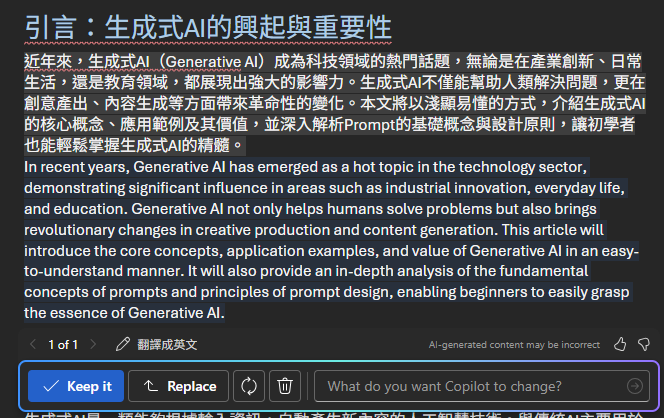

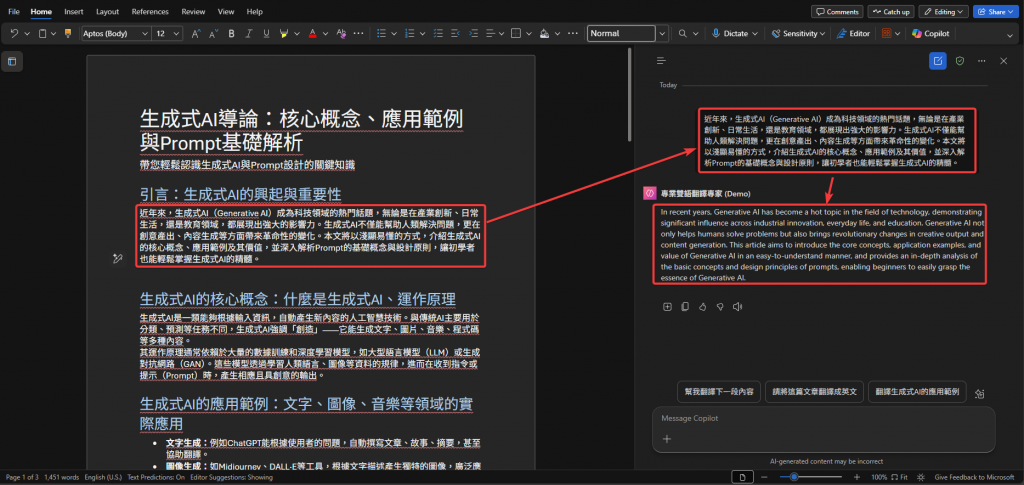

接著再想像一下 Copilot in Word 中,不再需要為每一段待處理的文字都重複輸入「請翻譯」或「Translate this」,一旦透過右邊視窗召喚翻譯小幫手,Copilot 就進入了一個由助理主導的翻譯模式。

在此模式下同樣也是選取文字,Copilot 就會自動將其理解為一個翻譯請求並立即執行,這徹底改變了互動的邏輯,從不斷下令的角色解放為專注選取的角色。

更重要的是,助理被賦予了智慧雙向翻譯的能力,當團隊的主要工作語言是中、英雙語時,無需在每次操作時都補充背景資訊去指定目標語言。

當選取一段中文,它會自動譯為英文,反之當選取英文便會自動譯為中文,這個機制極大地簡化了在編寫雙語文件、或核對翻譯稿時需要頻繁來回切換的場景,將心力保留在內容本身。

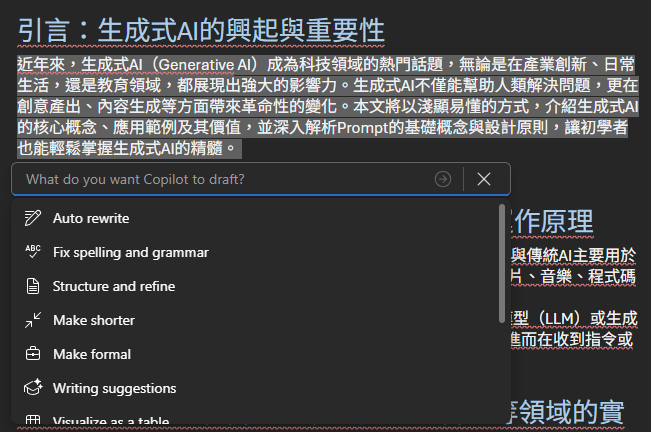

下述的內容可以延伸思考怎麼再擴充助理的能力,因為這一塊是當前 Copilot in Word 內建功能中比較無法達到的應用情境

這個流暢和直覺的基礎工作流,優先解決了最高頻的操作痛點,而在此之上才能進一步展現這位助理成員真正的「專業所長」。

延續撰寫專業規格書的情境,可以在這個基礎翻譯模式上,追加更精確的指令,例如**「套用'技術文件'風格,並遵循'Project Phoenix'術語庫」**。助理便會在執行流暢翻譯的同時,額外載入指定的風格與術語規則,讓每一次輸出都達到專業、一致的標準。這一切的精準調校,都在 Word 應用程式的閉環內完成,將客製化與高效率完美結合。

文字翻譯小幫手的設計理念與整合路徑,清晰地揭示了 AI 助理的未來圖景:一個由強大的基礎平台(如 M365 Copilot)與無數個可插拔的專家助理所構成的協同生態系。

價值不在於提供另一種翻譯的可能,而在於提供一個讓使用者能夠定義與掌控 AI 輸出的框架,這種從「通用智慧」走向「專業賦能」的模式,將使 AI 的能力真正穿透至各行各業的核心工作流程。