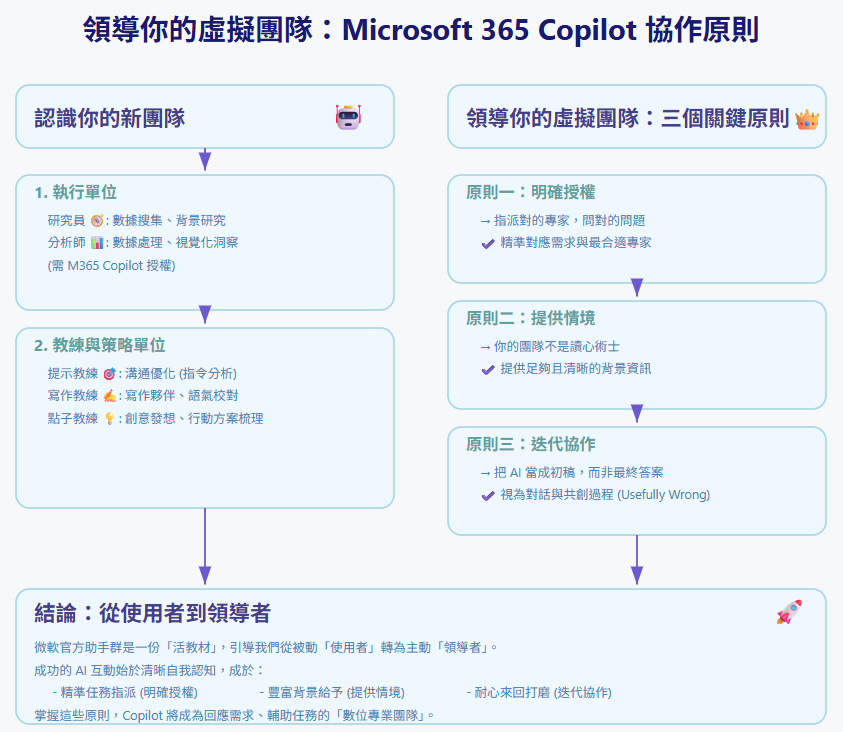

在 Day 11 的分享內容中,我們透過鏡像思考法完成了一場深刻的自我審視,從團隊的戰略定位(單位),到個人的核心職責(職位),再到日常的重複性工作(任務),我們為自己需要一個什麼樣的 AI 助理,勾勒出了一張清晰的藍圖。

今天則是拿著這張藍圖踏出實踐的第一步,當開啟 Microsoft 365 Copilot 後會發現微軟交付給我們的,並非一個單一的萬能工具,而是一支預先組建好的官方虛擬團隊。

我們的任務,不再是第一步就要從零打造,而是可以試著學習如何領導這支虛擬團隊,本文將從這個官方範例出發,初探與 AI 助理協作時重要的互動原則。

在 Copilot 的 "Agents" 區域會看到一群由官方打造的專家助手,建議將它們視為一個各具專長的助理集合,了解每個角色的適用場景,是有效應用的第一步。

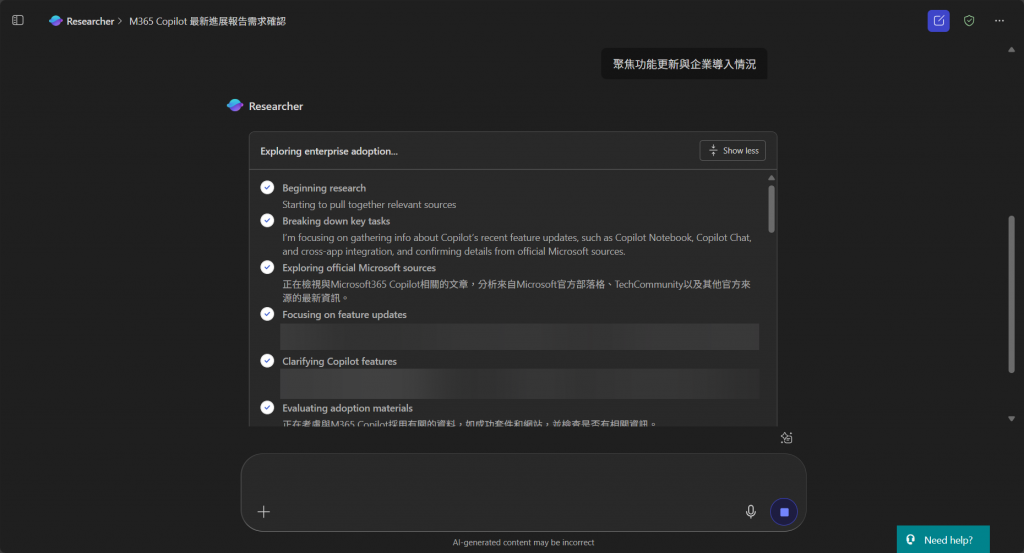

研究員 (Researcher) 🧭: 如同團隊的研究助理。當你需要快速搜集某個議題的背景資料時(例如專案開案、競品研究),「研究員」能協助整合內外部資訊,產出包含引用來源的結構化摘要,作為你後續工作的起點。

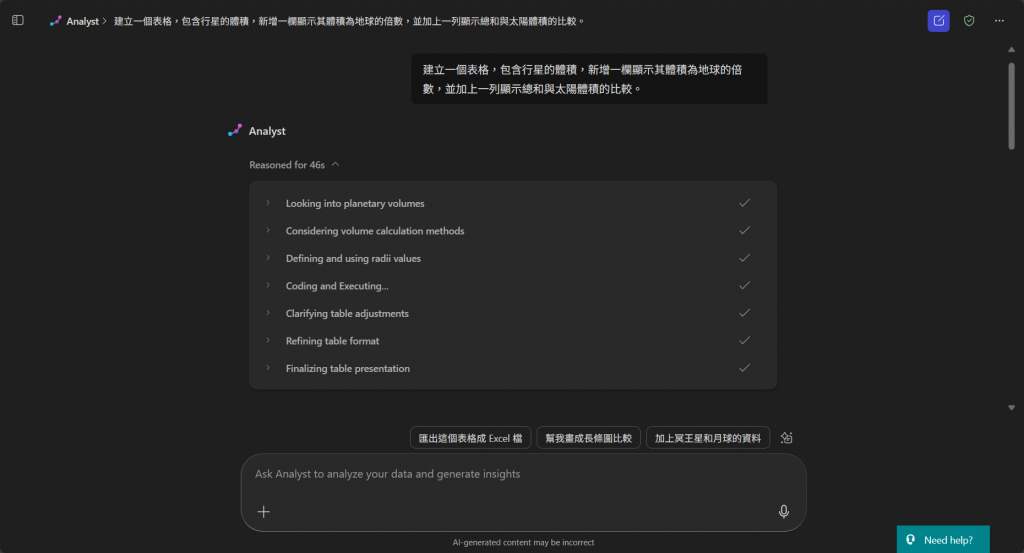

分析師 (Analyst) 📊: 數據處理幫手,尤其是當面對一堆原始數據(如 Excel、CSV)時,「分析師」能協助將其初步轉化為包含圖表的視覺化洞察,更容易從數字中發現可能的趨勢與重點。

此兩個角色需要有 M365 Copilot 的授權才可以使用

提示教練 (Prompt Coach) 🎯: 團隊的溝通優化工具。它能分析你下達的指令,並提出更清晰、更有效的修改建議,幫助你提升與整個虛擬團隊的溝通品質。

寫作教練 (Writing Coach) ✍️: 如同你的寫作夥伴與校對員。從郵件到報告,它能針對語氣、結構和清晰度等方面提供修改建議,幫助你的文字表達更貼近專業要求。

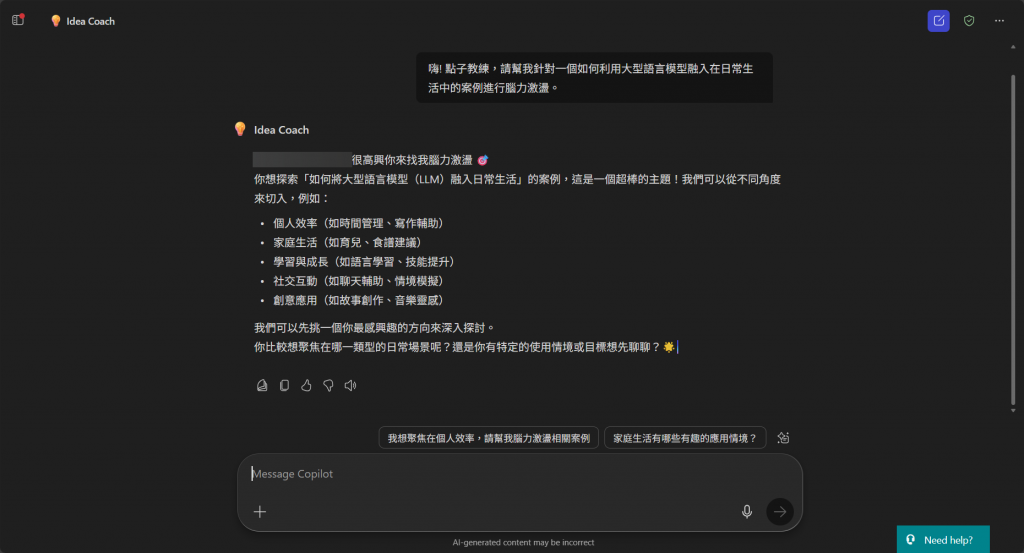

點子教練 (Idea Coach) 💡: 你的創意發想夥伴。當你有一個初步想法時,它能透過引導式對話,協助你將思緒梳理成更具體的行動方案。

認識了團隊成員後,真正的挑戰在於如何與他們高效協作,然後從上述範例中可以提煉出三個核心的互動原則:

這是最基本也最重要的原則,你不會要求數據分析師去指導你的寫作,也不會讓寫作教練去處理財務報表。同樣的與虛擬團隊協作時,首要任務是將你的需求精準對應到最合適的專家身上。

實踐方法: 在提出請求前,先停一秒問自己:「我這個任務的本質是什麼?是『研究』、『分析』、『寫作』還是『發想』?」然後在 Agents 列表中,主動選擇那位最稱職的專家。

一個清晰的「授權」動作,是高效互動的起點。

一個常見的誤區是期待 AI 能「猜到」你的心思,但高效的協作是建立在共享的資訊基礎之上,虛擬團隊成員雖然功能各異,但如果不提供足夠的背景資訊,它們的回應也只會空泛而無用。

實踐方法:

記住,「垃圾進,垃圾出」(Garbage In, Garbage Out) 的原則在人機協作中同樣適用,提供的「情境」品質,直接決定了產出結果的價值。

沒有任何一位人類團隊成員能一次就完美達成你的要求,AI 助理也是一樣,請拋棄「一問一答」的自動販賣機模式,將與 AI 的互動視為一場「對話」與「共創」的過程。

實踐方法: 將 AI 產出的第一版內容視為一份「有用的初稿 (Usefully Wrong)」,它會為你提供一個可以修正、編輯和完善的起點。

利用「提示教練」優化你的追問,或直接在 AI 生成的基礎上進行修改,透過幾輪的來回溝通,逐步將產出打磨至你滿意的最終狀態。這種迭代的過程,正是人機協作價值的最大化體現。

微軟提供的官方助手群不僅僅是一套功能集,它更像是一份互動設計的「活教材」,一步一步讓我們要從一個被動的「使用者」,轉變為一個主動的「領導者」。

成功的 AI 互動始於清晰的自我認知,成於精準的任務指派(明確授權)、豐富的背景給予(提供情境)以及耐心的來回打磨(迭代協作)。

當我們掌握了這些原則,Copilot 就不再只是一個工具,而是真正成為一支能回應你的需求、輔助你完成任務、並在你善用之下日益得力的數位化專業團隊。