我們已經有了數據,也學會了如何儲存和操作它。但光有數據還不夠,我們需要一個「羅盤」,幫助我們在數據的海洋中指引方向,將數據轉化為能夠指導商業決策的洞見。這個羅盤,就是商業智慧 (Business Intelligence, BI)。

很多人對 BI 的印象停留在「用 Tableau 或 Power BI 拉一些酷炫的圖表」。但這只是 BI 的表象,其真正的核心,是建立一套從數據整合、分析到決策支援的系統化方法。

一個成熟的 BI 系統,遠不止我們看到的儀表板 (Dashboard),它背後至少包含了:

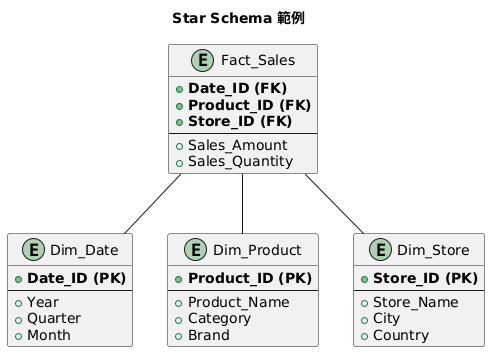

為了讓分析更有效率,我們不會直接去查詢複雜的原始交易資料表。相反地,我們會建立一個專為分析設計的模型,其中最著名的就是星狀結構 (Star Schema)。

它主要由兩部分組成:

銷售金額、銷售數量。這張表通常非常龐大。時間維度表 (年、季、月)、產品維度表 (品類、品牌)、地區維度表 (國家、城市)。

有了這樣的結構,分析師就可以輕易地提出問題,例如:「今年第二季,在台北市,A 品牌的銷售總額是多少?」BI 工具會自動將事實表與各個維度表關聯起來,快速給出答案。

在 AI 時代,BI 的角色變得更加重要。它不僅是用來分析過去,更是監控 AI 系統表現、啟發新 AI 專案的關鍵。

BI 不僅僅是製作漂亮的圖表,它是一套將數據轉化為商業洞見的嚴謹流程。它是連接數據與決策的橋樑,也是在 AI 時代中,確保 AI 應用能落地、能被監控、能持續優化的重要羅盤。