🧐 當你想在網頁上做動畫、畫圖表、或遊戲時,第一個問題常是:要用 DOM + CSS?還是直接上 Canvas?

DOM+CSS 在 UI 介面與靜態排版上有絕對優勢,但一旦碰到 大量即時繪製、逐像素操作、高自由度變形、複雜圖層混合 或 即時匯出 等需求時,效能與能力就會遇到結構性的瓶頸。這些正是 Canvas 誕生要解決的問題。

如果在 DOM 中放上千個小方塊同時移動,代表就是上千個元素。即使每個元素都只是小小一個 <div>,瀏覽器仍然需要為它們計算位置(Reflow)、維護樣式(Repaint)、進行合成(Composite)。這種情況下,大量元素頻繁觸發動畫,很快就會把效能壓力放大,造成明顯 掉幀。

Canvas 的做法完全不同:它只有一個 <canvas> 元素,每一幀只是「清空畫布 → 批量繪製所有小方塊」。對瀏覽器來說,管理成本小得多,因此更能穩定地維持流暢度。這也是為什麼 Canvas 特別適合 遊戲、粒子效果、數據可視化 等需要「大量即時繪製」的場景。

下面的影片就是一個簡單的對照實驗:

第一個是 DOM + CSS,第二個是 Canvas,兩邊都跑相同的邏輯與數量。

下方的 YouTube 影片快速示範對照實驗,歡迎點開觀看

DOM 用的已經是最佳實務:transform

left/top 這類會觸發 reflow/repaint 的屬性,而是使用 transform: translate3d。邏輯速度其實一樣

seed),同樣的 vx/vy。為什麼看起來 DOM 比較慢?

玩過線上範例的讀者,應該能明顯感受到:DOM + CSS 模式下,網頁會卡頓、按鈕反應延遲、計時器更新不順;而 Canvas 模式則能保持流暢運行。

這背後不只是渲染流程 (Reflow / Repaint / Composite) 的問題,還有兩個結構性瓶頸:

主執行緒阻塞 (Main Thread Blocking)

瀏覽器的大部分工作(動畫計算、事件處理、UI 更新)都在 主執行緒 上進行。

一旦同時操作上千個 DOM 元素,就會佔滿主執行緒的時間,導致:

相比之下,Canvas 雖然也跑在主執行緒,但只需要操作單一 <canvas>,每一幀的開銷集中在繪製,不會被大量 DOM 管理成本拖累。

記憶體壓力 (Memory Overhead)

每個 DOM 元素背後都有額外的物件與資料結構,例如:

幾千個 DOM 元素就意味著幾千份額外的記憶體開銷,也會增加垃圾回收 (GC) 的壓力。

相比之下,Canvas 只有單一元素,記憶體需求更單純,能避免這種長期壓力。

在上千元素的場景下,DOM 動畫即使用了 transform 這種最佳實務,依然會面臨三重挑戰:

相比之下,Canvas 的單一畫布、批量繪製模型,則能有效避開這些瓶頸,讓 FPS 保持穩定,互動維持順暢。

const domBox = document.getElementById('dom-box');

let posX = 0, speed = 2;

function animateDOM() {

posX += speed;

if (posX > window.innerWidth - 50 || posX < 0) speed = -speed;

// 只改 transform,不重排

domBox.style.transform = `translateX(${posX}px)`;

requestAnimationFrame(animateDOM);

}

animateDOM();

const canvas = document.getElementById('canvas');

const ctx = canvas.getContext('2d');

let posX = 0, speed = 2;

function animateCanvas() {

// 清空畫布

ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);

posX += speed;

if (posX > canvas.width - 50 || posX < 0) speed = -speed;

ctx.fillStyle = '#3498db';

// 畫方塊

ctx.fillRect(posX, 25, 50, 50);

requestAnimationFrame(animateCanvas);

}

animateCanvas();

DOM+CSS 本質上是「結構+樣式」,能做的事情是改顏色、改大小、或套現成的濾鏡(filter: blur()、grayscale())。但 無法直接改像素內容。

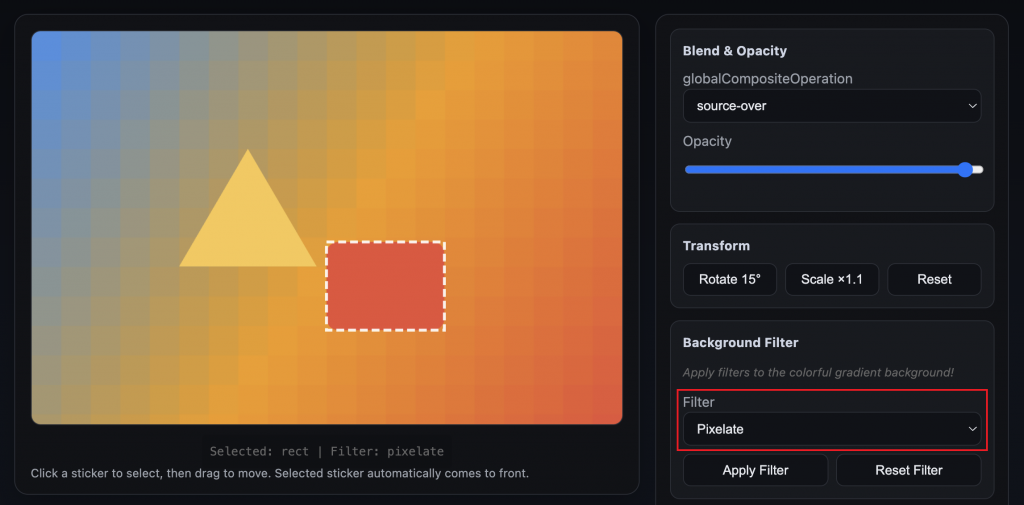

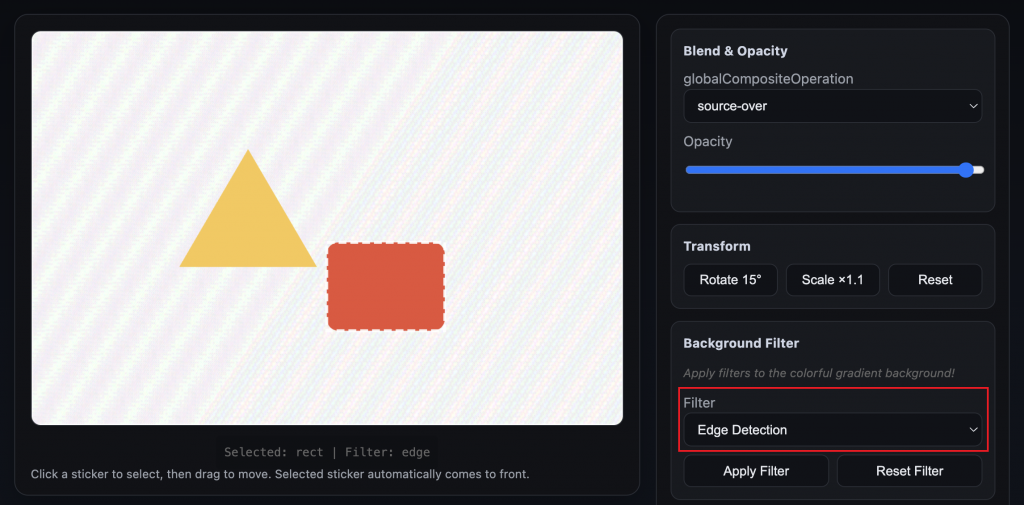

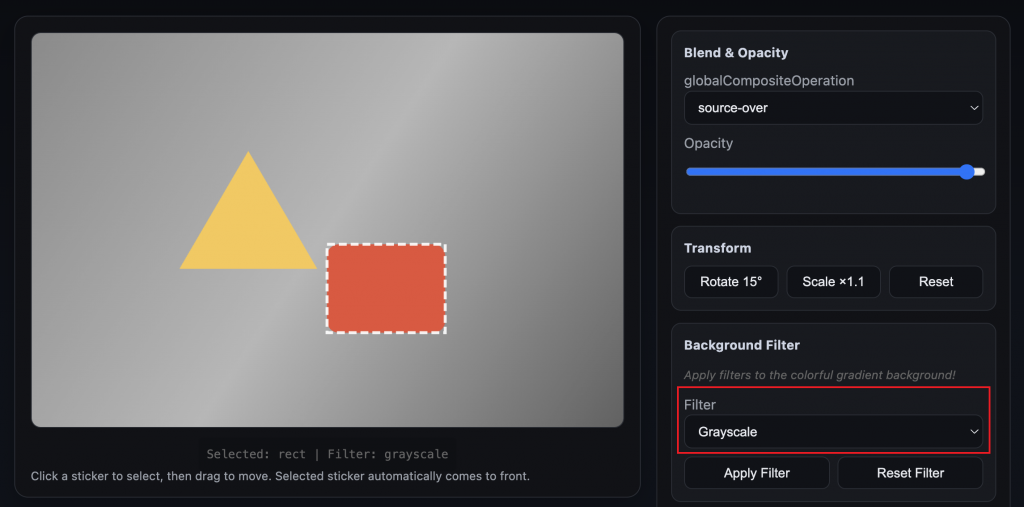

Canvas 則允許你 存取畫布的每一個像素:

getImageData 讀取像素陣列(RGBA)。putImageData 寫回去。這意味著你能實作任何影像處理演算法,例如:

太棒了~ 可以直接看 Day 4 - Canvas API 進階用法篇 的範例 Filter,剛好對應上述三種例子 🎉

img {

filter: blur(3px) grayscale(100%);

}

const canvas = document.getElementById('canvas');

const ctx = canvas.getContext('2d');

const imageData = ctx.getImageData(0, 0, canvas.width, canvas.height);

const data = imageData.data;

// 馬賽克 Pixelate:每隔 n*n 像素取一次顏色填充區塊

const blockSize = 10;

for (let y = 0; y < canvas.height; y += blockSize) {

for (let x = 0; x < canvas.width; x += blockSize) {

const i = (y * canvas.width + x) * 4;

const r = data[i], g = data[i + 1], b = data[i + 2], a = data[i + 3];

// 填充整個區塊像素為同一顏色 (此示意省略填充細節)

}

}

// 邊緣偵測 Edge:簡單拉普拉斯算子(完整運算邏輯省略)

for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {

// 讀取附近像素計算邊緣強度,改變當前像素 RGB(此示意省略詳細演算法)

}

// 灰階 Grayscale:簡單取平均值

for (let i = 0; i < data.length; i += 4) {

const avg = (data[i] + data[i + 1] + data[i + 2]) / 3;

data[i] = data[i + 1] = data[i + 2] = avg;

}

ctx.putImageData(imageData, 0, 0);

在 DOM+CSS 中,變形(rotate、scale、skew)只能套用在「元素」這個單位上。

整個盒子會一起被旋轉或縮放,無法只改其中一部分,也不能跨元素組合操作。

而在 Canvas 中,變形操作(translate、rotate、scale、transform)是作用在 座標系統 上的:

任何後續繪製的圖形、圖片、文字,都會受到影響。

可以透過 save() / restore() 在不同區塊使用不同座標變換。

搭配 clip() 還能裁切成任意路徑,像 Photoshop 的選取區域一樣靈活。

/* 單一元素整體旋轉與縮放 */

.box {

width: 100px;

height: 100px;

background: #3498db;

transform: rotate(45deg) scale(1.5);

}

const canvas = document.getElementById('canvas');

const ctx = canvas.getContext('2d');

// 儲存初始座標狀態

ctx.save();

// 平移原點至畫布中心

ctx.translate(canvas.width / 2, canvas.height / 2);

// 旋轉45度 (轉為弧度)

ctx.rotate(45 * Math.PI / 180);

// 縮放1.5倍

ctx.scale(1.5, 1.5);

// 繪製藍色方塊 (以變換後的座標系繪製,中心在原點)

ctx.fillStyle = '#3498db';

ctx.fillRect(-50, -50, 100, 100);

// 恢復原始座標系

ctx.restore();

在 CSS 中,可以用 mix-blend-mode 做圖層混色,但選項有限、瀏覽器支援也不一致,常常受限於標準與相容性。

這些運算實際上發生在瀏覽器渲染流程的 Composite 階段:也就是把多個繪製好的圖層疊合時,才決定上下層像素如何混合。

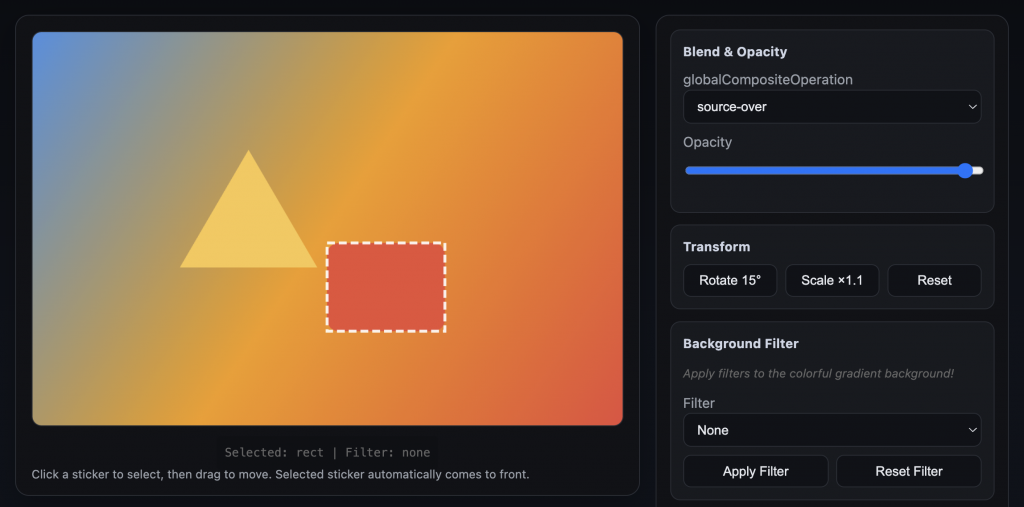

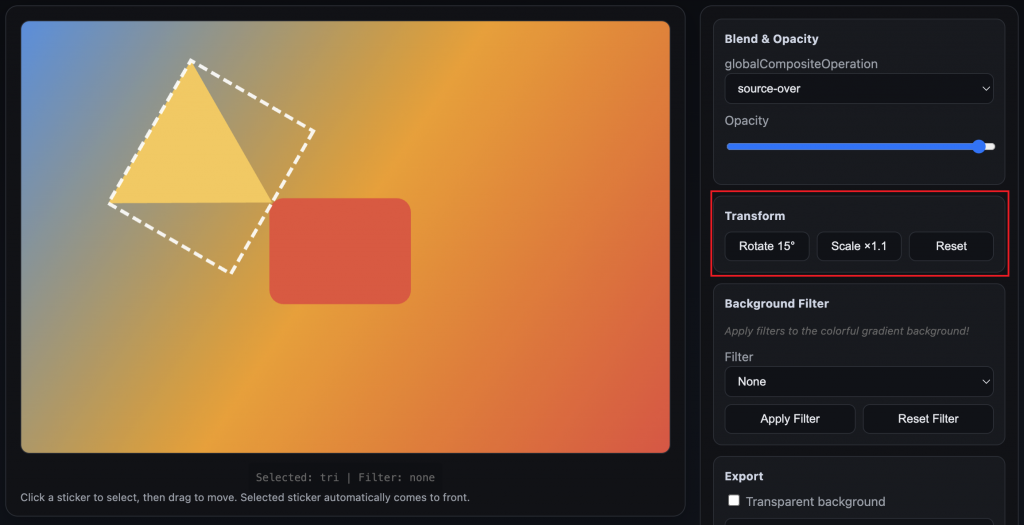

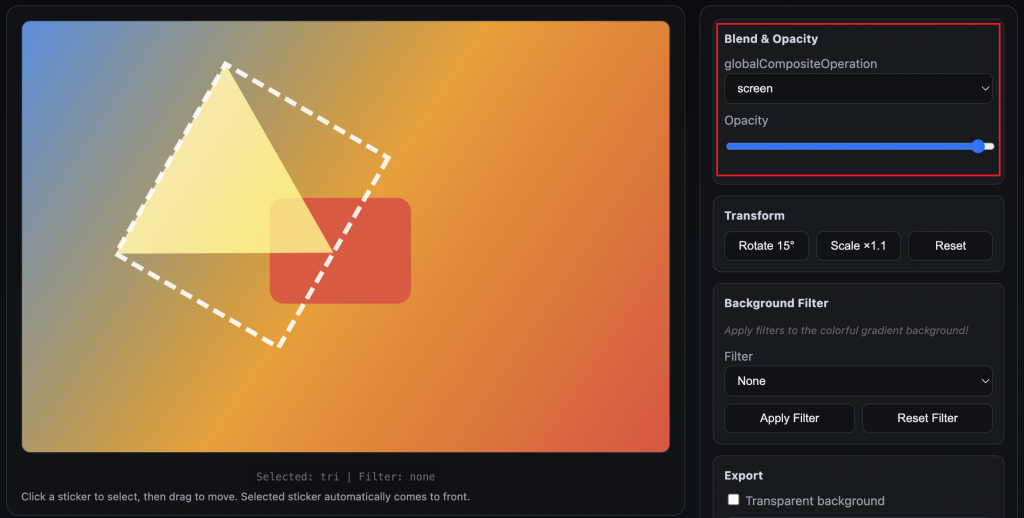

而 Canvas 的 globalCompositeOperation 更進一步,能在 每一次繪製當下就控制「新內容」如何與「既有像素」合成,提供更完整的控制能力:

multiply、screen、overlay 等,效果類似 Photoshop 圖層。destination-in、source-over 等,可精準決定哪些像素保留或刪除。globalCompositeOperation 內建多種模式,這裡不逐一列舉,可以直接在線上範例體驗,或參考 MDN 的圖解文件。

mix-blend-mode,在 Composite 階段處理圖層混色,功能有限且相容性受限。globalCompositeOperation,在 繪製當下就能決定像素如何合成,應用更靈活,特別適合 設計工具、繪圖 App、特效引擎。<div style="position: relative; width: 150px; height: 150px;">

<div style="width: 150px; height: 150px; background: red;"></div>

<!-- 兩個疊在一起的元素,第二個用 multiply 做混色 -->

<div style="width: 150px; height: 150px; background: blue; mix-blend-mode: multiply; position: absolute; top: 0; left: 0;"></div>

</div>

const canvas = document.getElementById('canvas');

const ctx = canvas.getContext('2d');

// 先畫紅色矩形

ctx.fillStyle = 'red';

ctx.fillRect(0, 0, 150, 150);

// 設定混色模式為 multiply

ctx.globalCompositeOperation = 'multiply';

// 再畫藍色矩形,與底色做 multiply 混色

ctx.fillStyle = 'blue';

ctx.fillRect(50, 50, 150, 150);

// 恢復預設混色模式

ctx.globalCompositeOperation = 'source-over';

在 DOM+CSS 世界裡,畫面只是「瀏覽器內部渲染結果」,無法直接轉成圖片。

如果要匯出,通常需要借助外部工具(例如 html2canvas),但結果可能不完整,常會出現樣式缺失或相容性問題。

Canvas 則不同,它本身就是一個像素畫布:

toDataURL 取得 Base64 圖片字串,或用 toBlob 產生 PNG、JPEG 檔案。toDataURL / toBlob),能將畫布像素即時保存成檔案,適合需要 逐像素控制、即時大量繪製、結果持久化 的場景。👉 歡迎追蹤這個系列,我會從 Canvas 開始,一步步帶你認識更多 Web API 🎯