前言

昨天我們介紹了分類任務,今天要從數學和統計的角度認識一個經典的分類演算法——邏輯迴歸 (Logistic Regression)。

為了理解它,先要知道它的前身——線性迴歸 (Linear Regression)

一、線性迴歸是什麼?

為什麼叫「線性」?

在線性迴歸中,我們假設輸入特徵 𝑥 與輸出 𝑦 之間有一個 線性關係:y=w⋅x+b

因為公式是直線關係,所以叫「線性」。

為什麼叫「迴歸」?

「迴歸」的意思是「用一條線去描述資料的趨勢,讓它盡量貼近所有資料點」。

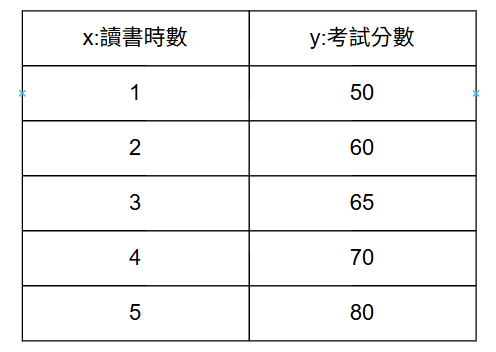

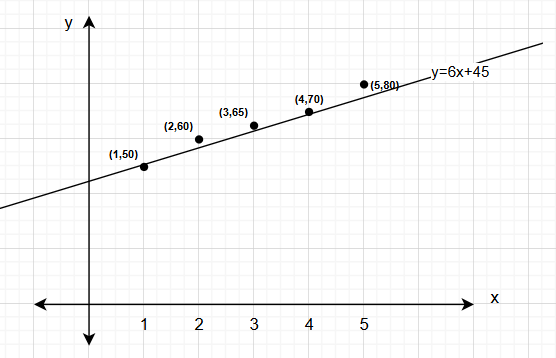

舉例:

線性迴歸可能得到公式:y=6x+45(如下圖)

意思是:每多讀一小時書,分數大約多 6 分;完全不讀書也可能得到 45 分。

3.為什麼線性迴歸不適合做分類?

線性迴歸很擅長預測數字型的結果,比如考試分數或氣溫,但如果我們要預測「是否通過考試(是/否)」,直接用線性迴歸就不太適合,原因有兩個:

(1)預測結果可能不合理

(2)無法反映機率的變化曲線

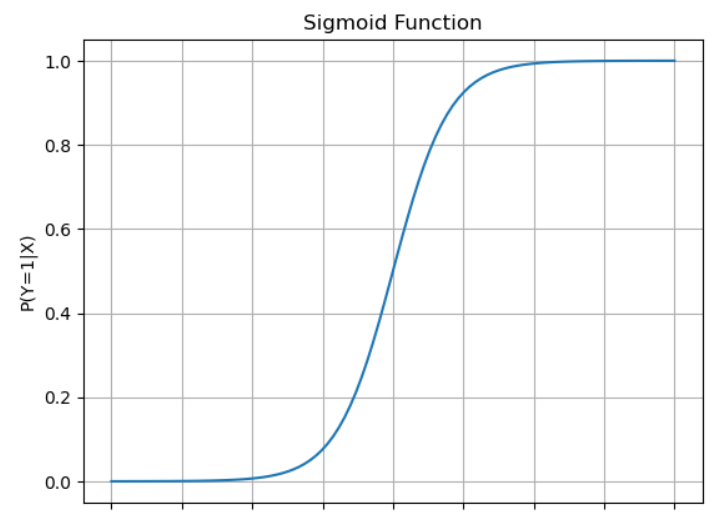

實際上,隨著讀書時間增加,通過考試的機率會慢慢上升,越多越可能通過,但不會一直線性增加到無限大。

線性模型只能畫一條直線,不能呈現這種「慢慢增加、接近 1」的效果。

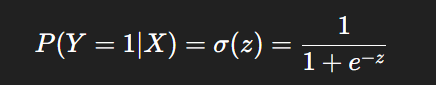

由於上述原因,因此改用邏輯迴歸:

它會把線性計算的結果轉換成 0 到 1 的機率。

然後只要設定一個臨界點(例如 0.5),就可以判斷「會通過」或「不會通過」。

這樣既保留了線性計算的簡單,又能合理地做二元判斷。

二、邏輯迴歸是什麼?

邏輯迴歸就是「把線性迴歸改造成可以做分類的工具」,讓模型能預測「是/否」這種二元結果。

偏差 b 的意義

b 就像模型的「起始值」,代表當所有特徵 x 都是 0 時,事件發生的機率

它幫助 Sigmoid 函數把曲線上下移,讓模型更靈活調整預測機率

範例:

假設每天讀書 0 小時,b = -1

計算 z = 0 + b = -1 → 套入 Sigmoid → P(Y=1|X) ≈ 0.27

這表示「完全沒讀書的情況下,通過考試的機率約 27%」

P(Y=1|X) 的意義

P(Y=1|X) 就是:「在已知特徵 X 的條件下,事件 Y 發生的可能性」

舉例:

X = {每天讀書 5 小時,睡眠 7 小時}

Y = 1 → 通過考試

P(Y=1 | X) = 0.88 → 意思是「在這個讀書與睡眠條件下,通過考試的機率大約 88%」

為什麼不用 P(Y|X)

P(Y|X) 表示「在條件 X 下,Y 的整體機率分布」,包含所有可能結果

二元分類時,Y 可能是 0 或 1

P(Y|X) = {P(Y=0|X), P(Y=1|X)}

P(Y=1|X) 只關心「事件發生的機率」

因為 P(Y=0|X) = 1 - P(Y=1|X),已經自動知道了

所以邏輯迴歸直接用 P(Y=1|X) 就夠了,簡單又清楚

閾值(Threshold)判斷二元結果

設定閾值,例如 0.5:

P ≥ 0.5 → 預測「會通過」

P < 0.5 → 預測「不會通過」

閾值可以依需求調整,影響模型的分類結果

範例:

P(Y=1|X) = 0.88 → 0.88 ≥ 0.5 → 預測「會通過」

P(Y=1|X) = 0.3 → 0.3 < 0.5 → 預測「不會通過」

計算過程與範例

假設我們只有一個特徵 𝑥(每天讀書時數),權重 w = 0.8,偏差 b = -2:

計算線性組合 z:

讀 5 小時書 → z = 0.8 * 5 + (-2) = 2

套入 Sigmoid 函數:

P(Y=1|X) = 1 / (1 + e^-2) ≈ 0.881

判斷二元結果(閾值 0.5):

P ≥ 0.5 → 預測「通過」

P < 0.5 → 預測「不通過」

線性迴歸:預測數字結果

邏輯迴歸:先線性計算 z → Sigmoid → 機率 → 閾值判斷二元結果

P(Y=1|X) = 在已知特徵 X 下,事件發生的機率

P(Y|X) 是機率分布,二元分類時不必算完整分布

這樣既保留線性計算的簡單,又能合理做二元判斷

小結

今天我們用「讀書時數與考試結果」的例子,介紹了邏輯迴歸的運作方式。它的核心是利用 Sigmoid 函數把線性計算結果轉換成 0~1 的機率,再結合 偏差 b 與 閾值判斷二元結果。雖然邏輯迴歸概念簡單,但在實務上依然很常用,也是學習更進階分類模型的重要基石。

後續章節,我們會用程式實作邏輯迴歸,並介紹可以使用的工具與程式庫,讓大家把理論應用到實際案例中。