前言

昨天我們完成了邏輯迴歸模型的建立,並試著用它預測單筆資料。今天,我們將深入探索模型內部,主要目標有三個:

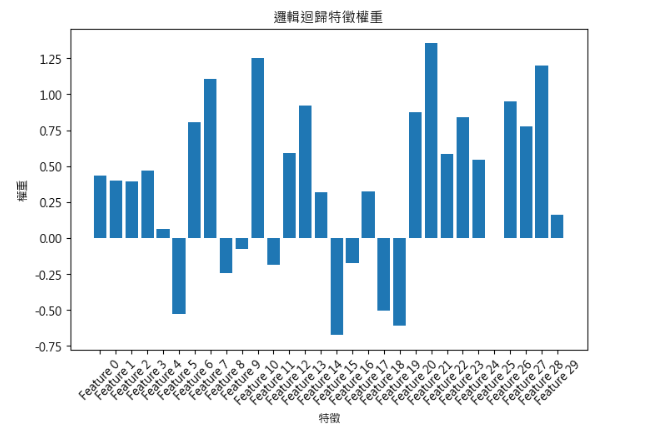

一、分析特徵權重(Feature Coefficient)

為什麼要看特徵權重?

邏輯迴歸會對每個特徵計算一個「權重(coefficient)」,數字正負表示特徵對預測結果的影響方向:

這樣做的目的:

程式碼範例與說明

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.linear_model import LogisticRegression

# 建立模型,設定最大迭代次數為500

# max_iter=500 是為了確保模型能收斂,避免迭代不足導致警告

model = LogisticRegression(max_iter=500)

# 用訓練資料訓練模型

# fit() 會自動調整每個特徵的權重,使模型能夠盡量正確預測 y_train

model.fit(X_train, y_train)

# 取得模型學到的權重

coefficients = model.coef_[0]

# 生成特徵名稱,如果使用 NumPy 陣列沒有 columns 屬性

feature_names = [f"Feature {i}" for i in range(X_train.shape[1])]

# 列出每個特徵與其權重

for name, coef in zip(feature_names, coefficients):

print(f"{name}: {coef:.3f}")

程式碼解釋

可視化特徵權重

plt.figure(figsize=(8,5))

plt.bar(feature_names, coefficients)

plt.xlabel("特徵")

plt.ylabel("權重")

plt.title("邏輯迴歸特徵權重")

plt.xticks(rotation=45)

plt.show()

解釋:

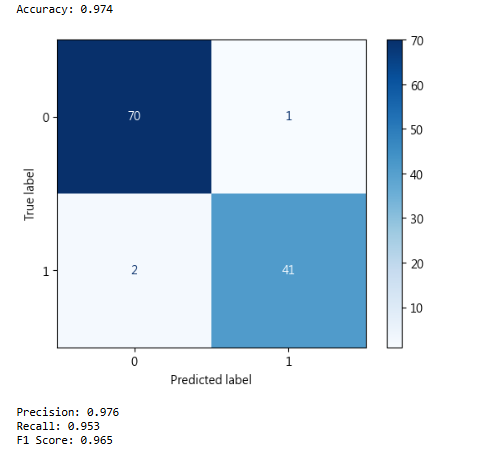

二、混淆矩陣(Confusion Matrix)與分類評估指標

正例(Positive)與負例(Negative?

在分類問題中,我們通常會把目標分成兩類:

1.正例(Positive, P)

代表我們關注的目標事件發生

例子:

2.負例(Negative, N)

代表目標事件未發生

例子:

為什麼要區分正負例?

數學例子

假設我們要預測腫瘤是否為惡性(正例 = 惡性,負例 = 良性),測試資料有 10 筆:

常用分類評估指標公式

準確率(Accuracy)

衡量模型整體預測正確的比例:Accuracy=(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)

精確率(Precision)

衡量模型預測為正例的樣本中,有多少是真正的正例:Precision=𝑇𝑃/(𝑇𝑃+𝐹𝑃)

召回率(Recall / Sensitivity)

衡量所有正例中,有多少被模型正確預測:Recall=𝑇𝑃/(𝑇𝑃+𝐹𝑁)

F1 分數(F1 Score)

精確率與召回率的調和平均,綜合考量模型的正例預測能力:F1 Score=2×Precision×Recall/(Precision+Recall)

程式碼範例

from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix, ConfusionMatrixDisplay

from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score

# 使用模型預測測試集

y_pred = model.predict(X_test)

# 計算整體準確率

accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)

print(f"Accuracy: {accuracy:.3f}")

# 混淆矩陣

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)

disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm, display_labels=[0,1])

disp.plot(cmap=plt.cm.Blues)

plt.show()

# 計算其他指標

precision = precision_score(y_test, y_pred) # 精確率

recall = recall_score(y_test, y_pred) # 召回率

f1 = f1_score(y_test, y_pred) # F1 分數

print(f"Precision: {precision:.3f}")

print(f"Recall: {recall:.3f}")

print(f"F1 Score: {f1:.3f}")

程式碼解釋

小結

今天,我們完成了邏輯迴歸模型的深入分析: