嗨大家,我是 Debuguy。

前面七天我們建了一個能多人協作的 Slack ChatBot 架構,但說實話,雖然我們做了一個 ChatBot,但目的上來說不是要做一個只能聊天的機器人。

真正的目標是要讓它能解決實際問題。

我們花了這麼多心力讓 LLM 學會「對話」,但 LLM 本質上還是被困在預先訓練的世界裡:

「就像一個超級聰明但被綁在椅子上的人,只能動嘴巴不能動手...」

我們需要的不是會聊天的 Slack Bot,而是能真正解決問題的助手。

MCP(Model Context Protocol)是讓 LLM 能「動手做事」的標準化協議。簡單說就是給 LLM 裝上各種「外掛工具」的介面。

雖然概念不新,但 MCP 的標準化讓整個生態系變得更有秩序。不管只是 Claude Desktop 還是其他支援 MCP 的平台,都能共用相同的工具。

在所有可能的 MCP Server 中,我選 Playwright 有幾個原因:

1. 立竿見影的效果

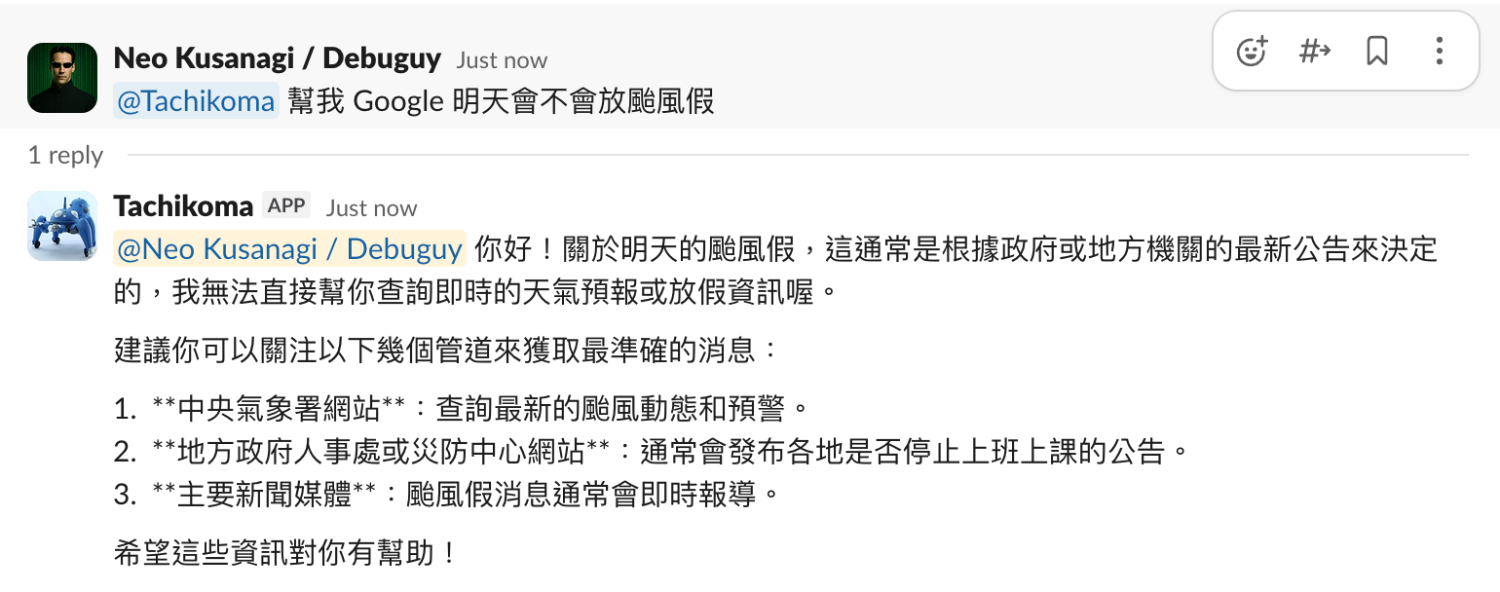

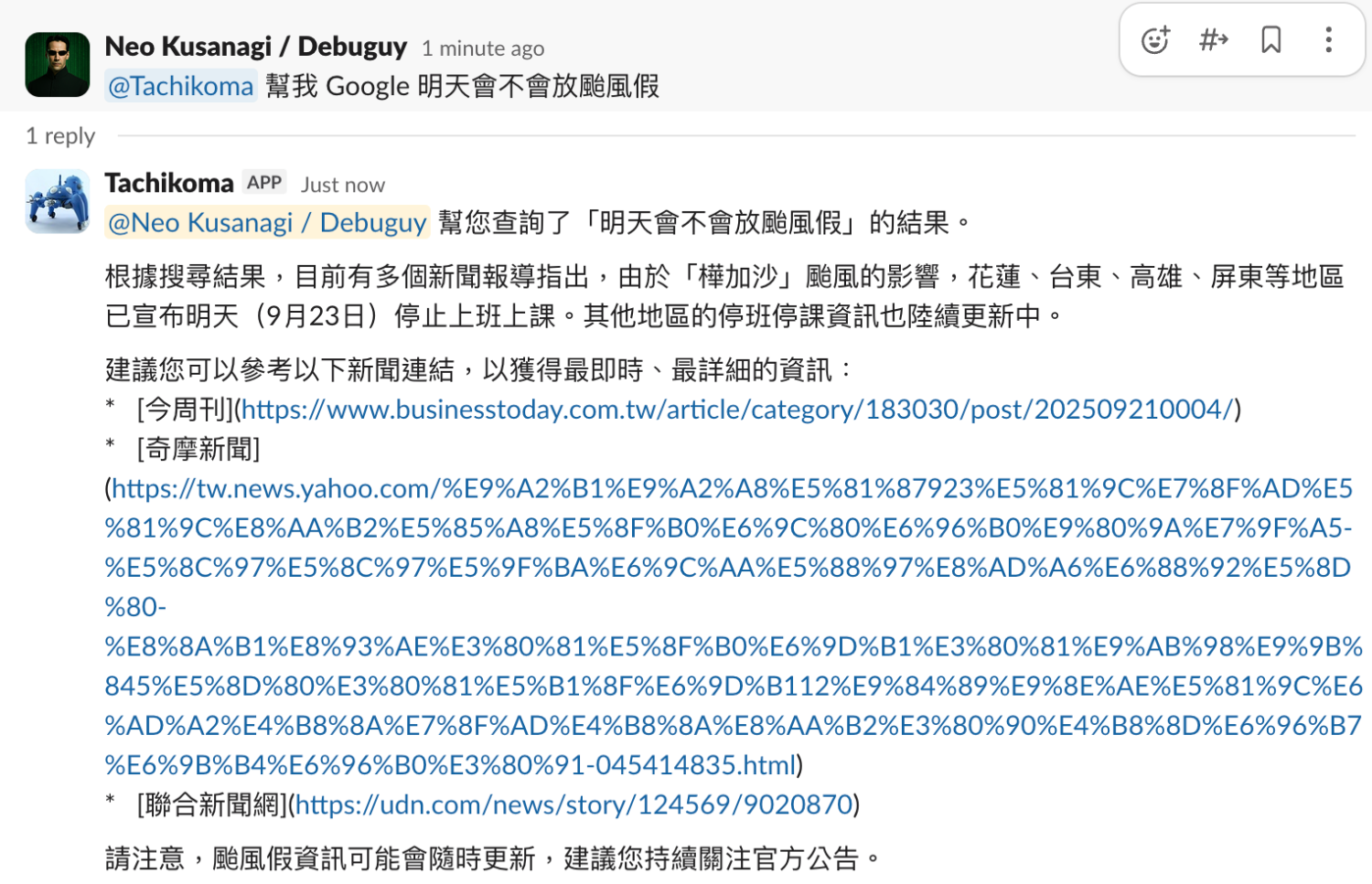

從「我無法查看網頁」變成能實際執行網頁操作和資訊查詢。

2. 生活化的應用場景

比如查詢颱風假資訊、查看網站狀態等日常工作需求。

3. 除錯友善

開發期間可以用 non-headless 方式啟動 Playwright 提供視覺化的執行過程,出問題時容易診斷。

先建立 config/mcp-config.json:

{

"mcpServers": {

"playwright": {

"command": "npx",

"args": [

"@playwright/mcp",

"--no-sandbox",

"--isolated"

"--browser",

"chrome"

]

}

}

}

// src/index.ts

import { readFileSync } from 'fs';

import { join } from 'path';

import { createMcpHost } from '@genkit-ai/mcp';

async function startGenkitFlow() {

// 省略

// 載入 MCP 配置

const host = createMcpHost(

JSON.parse(readFileSync(join(process.cwd(), 'config/mcp-config.json'), 'utf-8'))

);

const chatFlow = ai.defineFlow({

// 省略

},

async ({ messages }) => {

const { newMessages, history } = organizeMessages(messages);

// 取得 MCP 工具和資源

const tools = await host.getActiveTools(ai);

const resources = await host.getActiveResources(ai);

return (await ai.prompt('chatbot')({

botUserId: process.env['SLACK_BOT_USER_ID']!,

prompt: newMessages,

}, {

messages: history,

tools, // 注入工具

resources, // 注入資源

toolChoice: 'auto', // 讓 LLM 自動決定是否使用工具

})).text;

}

);

// ... rest of the code

}

程式碼的重點有兩個:

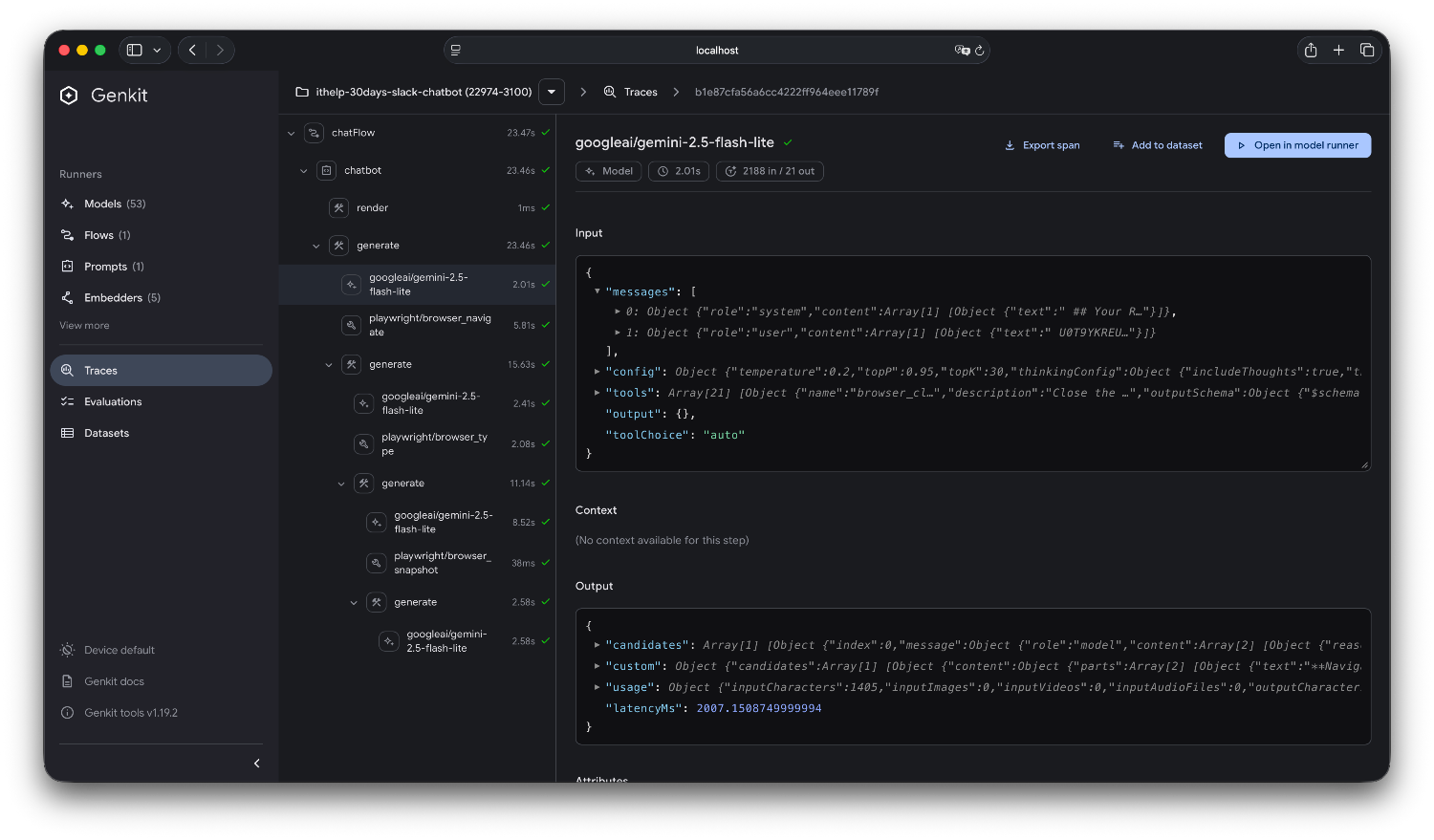

toolChoice: 'auto' 讓 LLM 根據需求自動決定是否使用工具讓我們看看實際的效果。

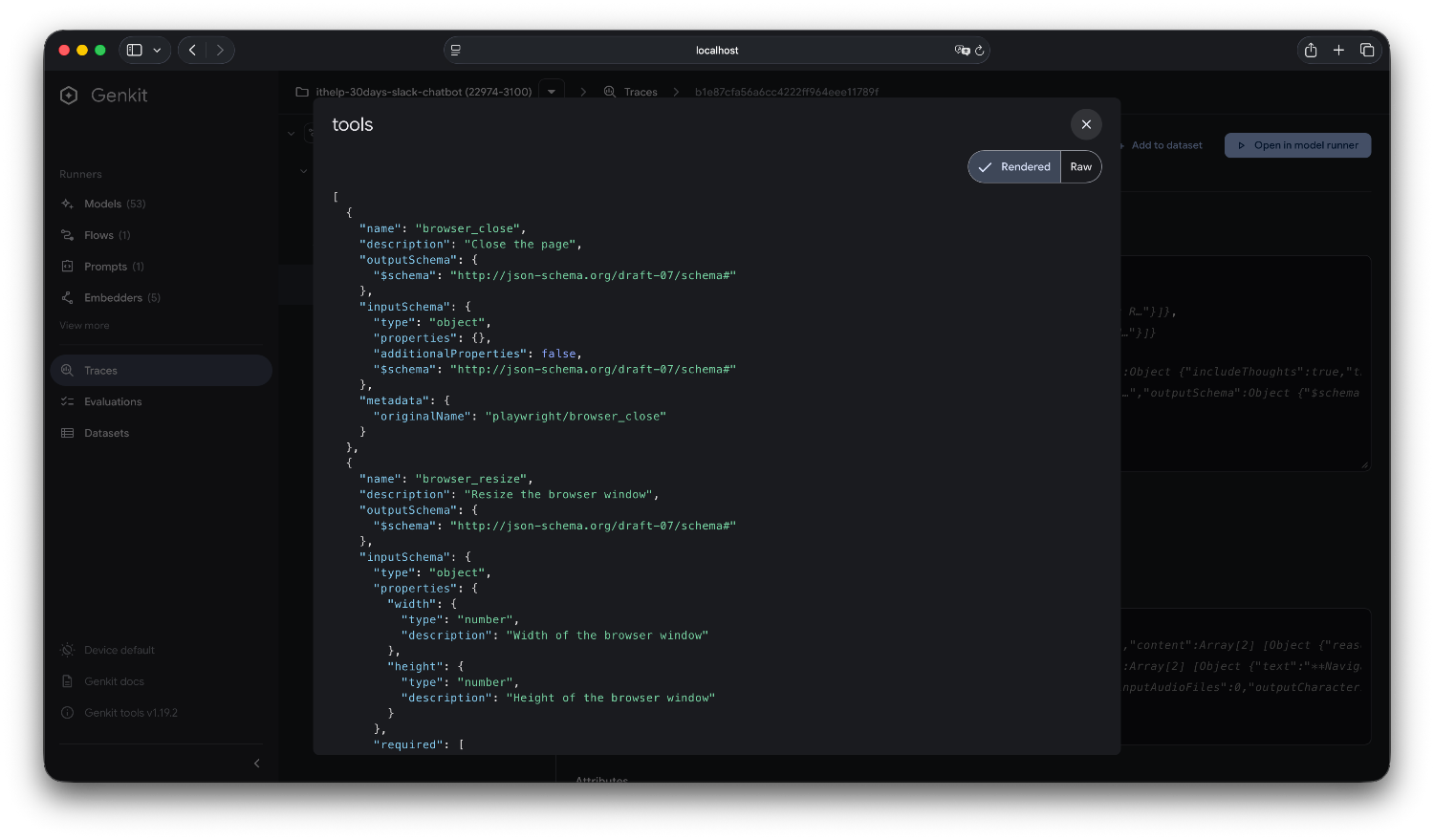

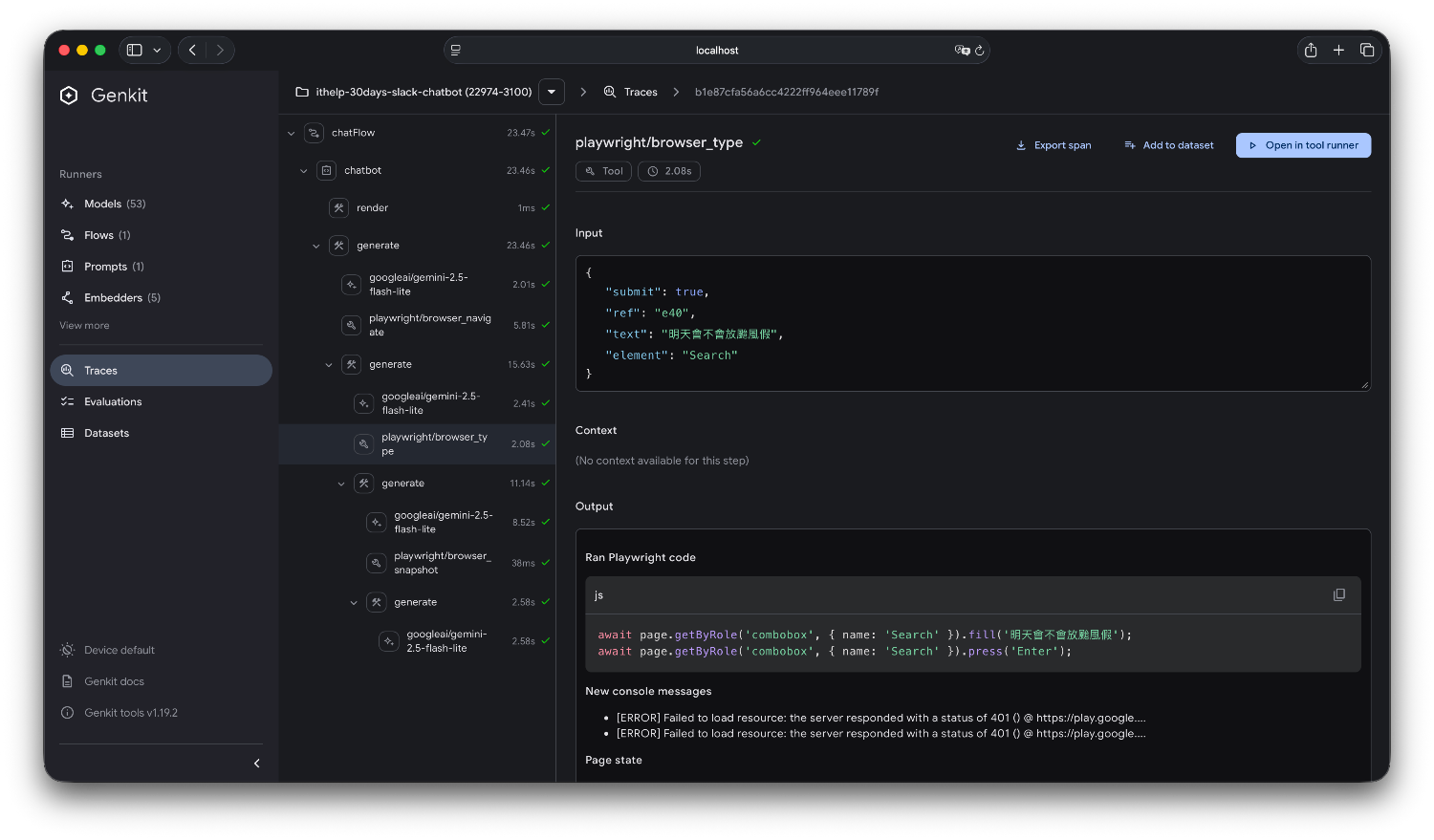

當 MCP 工具註冊後,Developer UI 可以查看:

每次 MCP 工具使用都會留下詳細記錄:

今天我們成功讓 ChatBot 具備了真正的行動能力:

技術架構的完善:

使用體驗的革命性提升:

「現在我的 Bot 終於不再是只會聊天了!」

明天我們要來解決另一個重要的使用者體驗問題:如何讓 AI 的思考過程變得透明?

當 AI 在執行複雜任務時,使用者往往不知道它在做什麼,這種「黑盒子」的等待體驗很糟糕,尤其有時候要等到結果需要三十秒以上的時候,會不知道 application 是不是壞了!明天我們就要來著手解決這個問題。

完整的原始碼在這裡,包含 MCP 配置和 Playwright 工具整合!

如果框架不支援 MCP 怎麼辦?

在這個專案的早期,我使用的是 @google/generative-ai 套件,結果開發到一半發現這個套件被 Deprecated 了!

「當下的心情就像打開冰箱拿飲料想暢飲一番才發現過期了一樣...」

而且更慘的是,這個舊套件根本不支援 MCP。

但當時對我來說不是大問題,因為 MCP 的本質就是 Function Calling 的標準化協議。

MCP 實際上定義了三個核心概念:

既然本質上是 Function Calling,我們完全可以自己實作轉換!

我們可以使用 @modelcontextprotocol/sdk 來連接 MCP Server,然後自己轉換成對應框架的 Function Calling 格式。

以下程式碼皆由 AI 生成,各位客官就當虛擬碼看看吧

import { Client } from '@modelcontextprotocol/sdk/client/index.js';

async function createMcpTools() {

// 1. 連接到 MCP Server

const client = new Client({

name: 'my-slack-bot',

version: '1.0.0',

});

await client.connect(playwrightMcpServer);

// 2. 取得 MCP Server 的工具清單

const { tools } = await client.listTools();

// 3. 轉換成 Function Calling 格式

const functionDeclarations = tools.map(tool => ({

name: tool.name,

description: tool.description,

parameters: tool.inputSchema, // MCP 的 JSON Schema 格式

}));

return {

tools: functionDeclarations,

executeFunction: async (name: string, args: any) => {

// 4. 實際執行 MCP 工具

const result = await client.callTool({

name,

arguments: args,

});

return result.content;

}

};

}

實際使用(以舊版 Google SDK 為例):

// 這是請 AI 寫的範例,但概念上是這樣沒錯

import { GoogleGenerativeAI } from '@google/generative-ai';

const genAI = new GoogleGenerativeAI(process.env.GEMINI_API_KEY!);

async function chatWithMcp(userMessage: string) {

const { tools, executeFunction } = await createMcpTools();

// 建立支援 Function Calling 的模型

const model = genAI.getGenerativeModel({

model: 'gemini-2.5-flash-lite',

tools: [{ functionDeclarations: tools }], // 注入轉換後的工具

});

const chat = model.startChat();

let result = await chat.sendMessage(userMessage);

// 處理 Function Calling

let response = result.response;

if (response.functionCalls()) {

const functionCalls = response.functionCalls();

for (const call of functionCalls) {

// 執行 MCP 工具

const functionResult = await executeFunction(call.name, call.args);

// 把結果回傳給 LLM

result = await chat.sendMessage([{

functionResponse: {

name: call.name,

response: { content: functionResult }

}

}]);

}

}

return result.response.text();

}

--

AI 的發展變化很快,目前這個想法以及專案也還在實驗中。但也許透過這個過程大家可以有一些經驗和想法互相交流,歡迎大家追蹤這個系列。

也歡迎追蹤我的 Threads @debuguy.dev