嗨大家,我是 Debuguy。

昨天我們成功讓 ChatBot 擁有了 MCP 工具,從純聊天變成能實際解決問題的行動派。但今天要來解決一個很實際的使用者體驗問題:當 LLM 在思考時,使用者完全不知道它在幹嘛!

想像這個情況:

👤 Debuguy:

@bot幫我查一下今天台北有沒有下雨(30 秒過去了...)

👤 Debuguy: 欸...是不是壞了?

(又過了 10 秒)

🤖 Bot:

@Debuguy根據中央氣象署的資料,台北今天...

「%$#@!我以為程式掛了!」

這就是典型的黑盒子等待體驗。當 LLM 需要使用 MCP 工具時,整個流程可能包含:

每個步驟都可能需要幾秒到幾十秒,但用戶完全看不到任何進度指示。

「這就像在餐廳點餐後,服務員消失了 30 分鐘,完全不知道廚房在做什麼一樣...」

當 LLM 在執行複雜任務時:

更糟糕的是,如果真的出了問題,我們也不知道 LLM 卡在哪一步,除錯變得超級困難。

讓我們先看看 prompts/chatbot.prompt:

config:

temperature: 0.2

topP: 0.95

topK: 30

thinkingConfig:

thinkingBudget: -1 # 啟用動態思考長度

includeThoughts: true # 包含思考過程!

這個 thinkingConfig 是關鍵!它讓 Gemini 把內心獨白也輸出出來,我們就能看到 LLM 是怎麼思考的。

thinkingBudget?前面的幾天我們都沒有特別講到這個設定,趁著這次講到 includeThought 一起來了解一下。

根據 Google 的官方文件,thinkingBudget 參數決定模型在生成回應時使用多少思考 token。設定為 -1 會啟用動態思考,意味著模型會根據請求的複雜度自動調整預算。

對於不同的模型,預設行為也不同:

thinkingBudget: 0 # 關閉思考功能

thinkingBudget: 1024 # 固定使用 1024 個思考 tokens

thinkingBudget: -1 # 動態思考:讓模型自己決定需要多少思考

為什麼選擇動態思考?

重要提醒: 思考 token 是計費的!定價是輸出 token 和思考 token 的總和。不過對於除錯和使用者體驗改善來說,這個成本是值得的。

Day 8 的版本(沒有串流):

app.event('app_mention', async ({ event, say, client }) => {

const messages = await formatMessages(event, client);

const response = await runFlow({

url: 'http://127.0.0.1:3400/chatFlow',

input: { messages }

});

await say({ text: response, thread_ts: event.thread_ts || event.ts });

});

這個版本用戶只能乾等,直到最終結果出現。

const chatFlow = LLM.defineFlow({

// ... schema 省略

},

- async ({ messages }) => {

+ async ({ messages }, { sendChunk }) => {

const { newMessages, history } = organizeMessages(messages);

const tools = await host.getActiveTools(LLM);

const resources = await host.getActiveResources(LLM);

- return (await LLM.prompt('chatbot')({

+ const { stream, response } = LLM.prompt('chatbot').stream({

botUserId: process.env['SLACK_BOT_USER_ID']!,

prompt: newMessages,

}, {

messages: history,

tools,

resources,

toolChoice: 'auto',

- })).text;

+ });

+

+ for await (const chunk of stream) {

+ for (const content of chunk.content) {

+ if (content.reasoning) {

+ sendChunk(chunk.reasoning);

+ }

+ }

+ }

+

+ return (await response).text;

}

);

關鍵改動:

sendChunk 參數:GenKit 提供的串流回調函數.stream() 方法:從直接調用改成串流模式content.reasoning 思考過程 app.event('app_mention', async ({ event, say, client }) => {

+ const { ts: reasoningMessageTs } = await client.chat.postMessage({

+ channel: event.channel,

+ thread_ts: event.thread_ts || event.ts,

+ text: `Thinking...`,

+ });

+

const messages = await formatMessages(event, client);

- const response = await runFlow({

+ const result = streamFlow({

url: 'http://127.0.0.1:3400/chatFlow',

input: { messages }

});

+ let accumulatedReasoning = '';

+

+ for await (const chunk of result.stream) {

+ accumulatedReasoning += chunk;

+ try {

+ await client.chat.update({

+ channel: event.channel,

+ text: slackifyMarkdown(accumulatedReasoning),

+ ts: reasoningMessageTs!

+ });

+ } catch (reasoningError) {

+ console.error('Error updating reasoning:', reasoningError);

+ }

+ }

+

+ const response = await result.output;

await say({ text: response, thread_ts: event.thread_ts || event.ts });

});

重要變化:

runFlow → streamFlow:從等待結果到接收串流slackifyMarkdown 的細節處理注意看會發現程式碼中用了 slackifyMarkdown 這個套件,這是因為 LLM 的思考過程常常包含 markdown 格式,但 Slack 的 markdown 語法有點不一樣。這個套件幫我們把標準 markdown 轉成 Slack 可以正確顯示的格式。

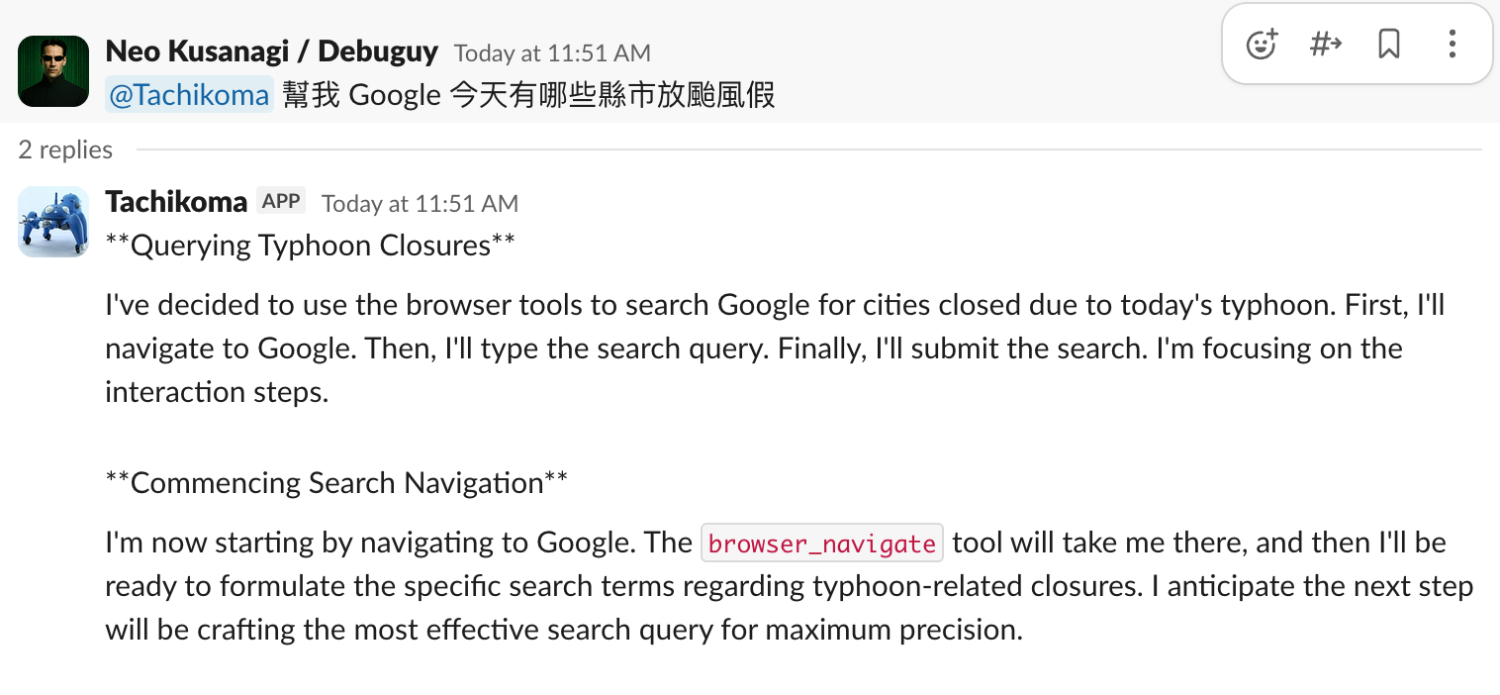

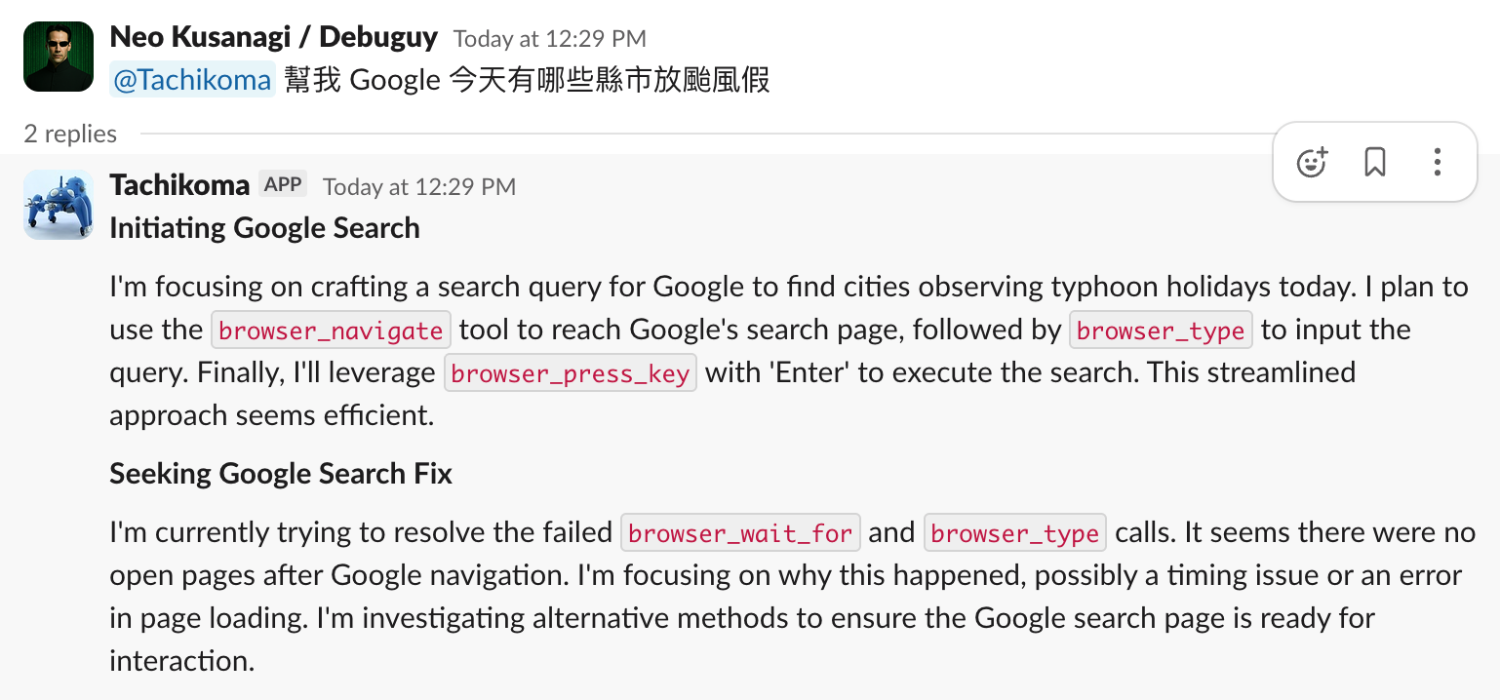

沒有套用前

套用之後

👤 Debuguy: @bot 幫我查颱風假

(漫長的等待...)

🤖 Bot: 根據人事總處網站...

使用者體驗:😰 焦慮的等待

👤 Debuguy: @bot 幫我查颱風假

🤖 Bot (思考中):

用戶想查詢颱風假資訊。我需要使用 playwright 工具來查詢人事行政總處的網站...

讓我搜尋相關的颱風假公告...

我找到了最新的颱風假資訊,讓我整理一下...

🤖 Bot (最終回覆):

@Debuguy 根據人事行政總處網站的最新資訊...

使用者體驗:😊 LLM 觀察家

體驗提升立見:

娛樂價值

同事們開始覺得看 LLM 思考很有趣:

👤 Leo: 哈哈哈,Bot 剛剛說「讓我仔細想想」,好像真的在思考欸

👤 Amy: 它剛剛還說「這個問題有點複雜」,感覺很有人性

prompt 學習

看到 LLM 的思考過程後,大家開始學會:

👤 Amy: 原來 Bot 會先分析我的問題,再決定要用什麼工具,怪不得需要時間

👤 Leo: 我學會問更具體的問題了,這樣 Bot 理解更快

即時除錯能力

當 LLM 給出奇怪回答時,直接看思考過程就知道問題出在哪:

🤔 LLM 思考:使用者問天氣...我需要用工具查詢...咦?我怎麼會想要呼叫購物工具?

「原來是 MCP 工具的 description 寫得有問題!」

Prompt 調教效率提升

今天我們成功實現了思考過程透明化,這不只是技術升級,更是使用者體驗的革命:

技術架構升級:

includeThoughts

.stream() 和 sendChunk

streamFlow + chat.update 的組合slackifyMarkdown 處理顯示格式使用者體驗提升:

開發體驗提升:

透明度不只是技術特性,更是建立信任的關鍵

當使用者能看到 LLM 的工作過程時,整個互動體驗從「黑盒子的不安等待」轉變成「玻璃屋的有趣觀察」。

這個改動看似簡單,但背後牽涉到:

「有時候 LLM 的思考過程比最終答案還有趣!」

明天我們要來處理另一個在準備落地前需要關注的問題:成本。當被上級問「LLM 解決一個問題需要花多少錢?」時,我們需要有明確的數據來回答。Token 計算、成本追蹤,這些都是 LLM 產品不可避免的課題。

完整的Day 9 原始碼在這裡,體驗一下透明的 LLM 思考過程吧!

LLM 的發展變化很快,目前這個想法以及專案也還在實驗中。但也許透過這個過程大家可以有一些經驗和想法互相交流,歡迎大家追蹤這個系列。

也歡迎追蹤我的 Threads @debuguy.dev