(第 12 品 尊重正教分)這一品延續「四句偈」的意涵,佛陀強調——即使只是在某個地方有人誦讀、講解或流通這部經典,那個地方就值得像佛塔、寺廟一樣被尊重。

這不是在推崇形式,而是在提醒:當智慧被傳遞的時候,那裡就是佛法的道場。

對我們今天的人來說,不一定是佛經的誦讀。它也可以指:當有人用心分享真理、智慧、善的教導,那個場合就是值得珍惜與尊重的地方。

第 12 品 尊重正教分:

復次:「須菩提!隨說是經,乃至四句偈等,當知此處,一切世間天、人、阿修羅,皆應供養,如佛塔廟。何況有人,盡能受持、讀誦。須菩提!當知是人,成就最上第一希有之法;若是經典所在之處,即為有佛,若尊重弟子。」

佛陀說:

如果有人在某處講說這部經典,哪怕只是一首「四句偈」,那個地方就值得世間所有眾生恭敬,就像對待佛塔、佛廟一樣。

更何況有人能完全受持並讀誦這部經,那更是稀有難得。因為經典所在之處,就是佛與佛弟子同在的地方。

第 12 品〈尊重正教分〉在提醒我們:

真正神聖的,不是建築物或場所,而是正法被受持、誦讀與分享的那一刻。

地方本身不神聖,是法讓地方變得神聖。:

哪怕是一間普通的屋子,只要有人真誠講述、實踐經中的智慧,那裡就等同於佛塔佛廟。

破除場地執著:

佛陀要我們看見,寺廟、佛像、佛塔只是「助緣」,不是智慧本身。不要把神聖感錯投在形式,而忘了核心在於「法的活用」。

現代啟發:

在今天,我們可能會覺得一定要去名山大寺、朝聖聖地,才能接觸真實。佛陀的提醒是:智慧不限定場地,真正的價值在於能否用心受持,並與人分享。

所以有法的地方,就是聖地;真正該尊重的,是智慧本身,而非外在形式。

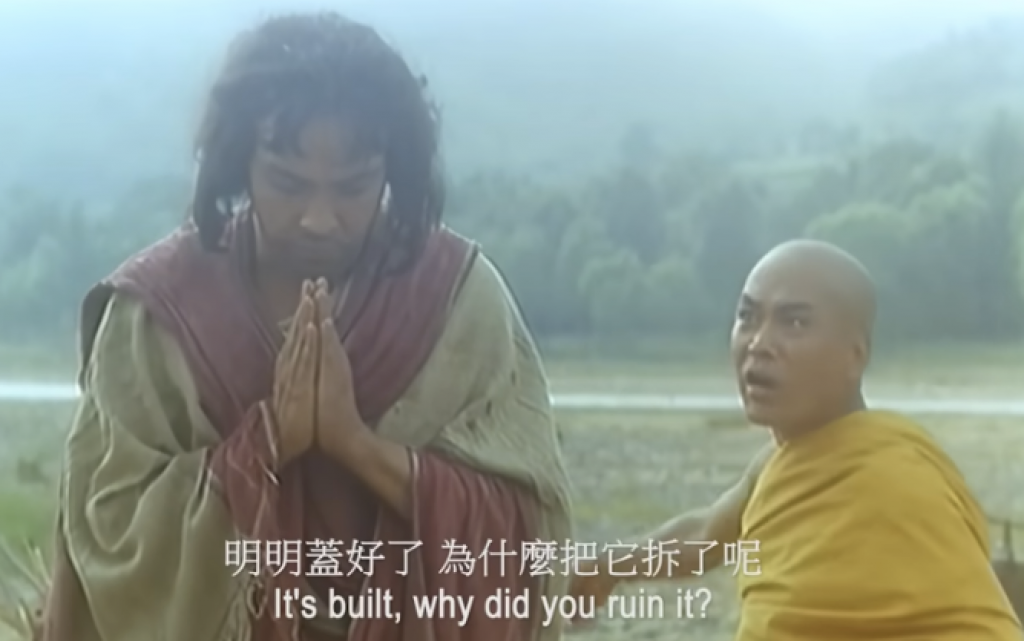

看這一品時,我想到電影《達摩祖師傳》的一個場景:

三太子被師父要求蓋一間「自修室」。第一次被打架的人毀了,第二次被風雨沖走,第三次終於蓋好,他卻自己拆掉了。最後他領悟到:「說蓋好了是不對,應該是找到才對。佛道修行在心中。」

這和佛陀在本品的教導正好呼應:

真正值得尊重的不是廟塔或房舍,而是佛法本身。只要有受持與實踐正法的地方,那裡就是佛的所在。

現代人也常以為需要一個「特別的場地」才能修行或學習,但其實更重要的是心能不能安住在智慧裡。外在形式可以被毀壞,內心的法卻不會;真正的修行場所,其實就在我們心裡。

就像今天的「網路公開課」:

你不需要待在哈佛或台大的教室裡,才能吸收那些知識。

只要用心,即使是在房間、捷運上,甚至邊走邊聽,也能得到啟發。

外在環境只是助緣,真正決定深度的,是心能不能專注並實踐。