在 昨天 (Day 9),我們看到 Reflection Pattern 如何讓 AI 事後檢討與修正。

AI 能反思「景點時間太長 → 超時」,並提出改進方案,讓行程成功在 18:00 前結束。

但是如果第二天我們再請 AI 排類似的行程,它是否還會重蹈覆轍?

光有 Reflection,AI 只能「當下修正」,但下次仍可能忘記之前的錯誤。

這時候,我們需要 Memory(記憶) —— 讓經驗能被保存,避免重蹈覆轍。

Memory 讓 AI 不只會臨時反思,還能「記住經驗」,未來遇到相似情境時自動套用。

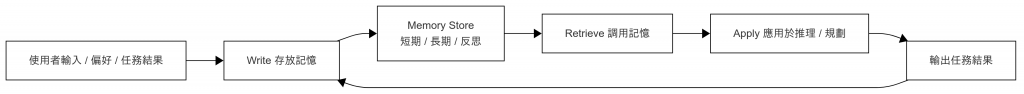

圖:Memory 的核心循環 —— Write → Retrieve → Apply → Result → Write

使用者的輸入或任務結果會被寫入 (Write),存放到記憶庫。下一次遇到相似任務時,會先檢索 (Retrieve) 相關資訊並應用 (Apply),讓輸出更貼近需求。結果再回饋到記憶中,形成持續成長的循環。

若再搭配昨天的 Reflection,AI 在輸出後會先檢討,再把檢討結論更新進記憶,讓循環更完整。

而在不同情境下,這些記憶可以以不同型態存在,常見的有以下三種:

這三種記憶往往是同時存在並互相補充的:短期記憶處理上下文,長期記憶累積知識,而反思記憶則留存經驗教訓,三者結合才能讓 AI 真正展現『成長』的感覺。

延續 Day 9 案例,我們刻意給了:

總長度高達 13.5 小時,導致行程要到 22:30 才能結束 → 超時失敗。

[

{"place": "美泉宮", "minutes": 300},

{"place": "交通(美泉宮→餐廳)", "minutes": 30},

{"place": "午餐", "minutes": 120},

{"place": "交通(餐廳→聖史蒂芬大教堂)", "minutes": 30},

{"place": "聖史蒂芬大教堂", "minutes": 300}

]

模擬結果:22:30 才結束 → 超時。

昨天 Reflection 存下的記憶(延續 Day 9 檢討結論):

「美泉宮建議 4 小時、聖史蒂芬大教堂 1.75 小時,避免超時」

今天規劃時直接套用:

[

{"place": "美泉宮", "minutes": 240},

{"place": "交通(美泉宮→餐廳)", "minutes": 30},

{"place": "午餐", "minutes": 90},

{"place": "交通(餐廳→聖史蒂芬大教堂)", "minutes": 30},

{"place": "聖史蒂芬大教堂", "minutes": 105}

]

輸出結果:**17:45** 結束 → 剛好在 18:00 前完成。

在這個案例中,若沒有記憶,AI 每次都會按照「5 小時景點 + 2 小時午餐」的原始設定,導致行程持續超時。

即使 AI 具備 Reflection 能力,可以在當下檢討並修正,但如果缺乏 Memory,它下一次仍會重蹈覆轍。

有了 Memory 之後,AI 能記住昨天 Reflection 的結論:

因此在新的行程規劃裡,自動套用這些調整,最終行程就能在 18:00 前準時結束。

這說明了 Reflection 解決「事後修正」,而 Memory 則確保「下次不再犯」。

兩者結合,才讓 AI 能逐步展現「真正會學習」的能力。

旅行不只要考慮時間,還要顧及個人偏好。這裡我們示範 AI 如何透過 記憶 + LLM,記住使用者飲食習慣,並在推薦時自動套用。

# ---- 記憶存放結構 ----

memory_store = {"diet": {}, "cuisine_pref": []}

def update_memory(user_input: str):

if "不吃牛肉" in user_input:

memory_store["diet"]["beef"] = False

if "豬排" in user_input and "schnitzel" not in memory_store["cuisine_pref"]:

memory_store["cuisine_pref"].append("schnitzel")

# 使用者輸入

user_input = "我不吃牛肉,但喜歡維也納豬排"

update_memory(user_input)

print("使用者記憶:", memory_store)

輸出:

{

"diet": {"beef": false},

"cuisine_pref": ["schnitzel"]

}

candidates = [

{"name": "市中心牛排館", "tags": ["beef", "steak"]},

{"name": "市中心壽司店", "tags": ["japanese", "sushi"]},

{"name": "市中心維也納豬排餐廳", "tags": ["schnitzel", "austrian"]}

]

import google.generativeai as genai

genai.configure(api_key="YOUR_API_KEY")

llm = genai.GenerativeModel("gemini-2.5-flash")

prompt = f"""

使用者的飲食習慣:

{memory_store}

候選餐廳:

{candidates}

請依照使用者的飲食限制與偏好,選擇最合適的一間餐廳,

並只輸出餐廳的名稱。

"""

response = llm.generate_content(prompt)

print("AI 建議的餐廳:", response.text.strip())

使用者記憶: {'diet': {'beef': False}, 'cuisine_pref': ['schnitzel']}

AI 建議的餐廳:市中心維也納豬排餐廳

=== 結合記憶後的完整行程 ===

09:00–09:30 前往美泉宮

09:30–13:30 美泉宮

13:30–14:00 前往餐廳

14:00–15:30 午餐吃市中心維也納豬排餐廳

15:30–16:00 前往聖史蒂芬大教堂

16:00–17:45 聖史蒂芬大教堂

在這個案例中,若沒有記憶,AI 很可能會安排「牛排館」,導致踩雷。

但有了 Memory 之後,AI 能自動避開「牛肉」選項,並依照偏好推薦在地代表性的 維也納豬排(Wiener Schnitzel) 餐廳,例如 Figlmüller。

這不只是單純的關鍵字比對,而是 結合記憶與 LLM 推理 的能力:

換句話說,AI 已經不只是單次對話的助手,而是能 累積使用者偏好,並在未來互動中主動應用 的「長期隊友」。

在今天的練習中,我們看到 Memory 如何同時處理「壞的」與「好的」兩種經驗:

這凸顯了 Memory 的雙重價值:

對照來看:

有了這樣的能力,AI 就能從「一次性規劃的助手」逐步升級為「長期的可靠隊友」——會學習、會成長,越用越聰明。

圖:維也納百水公寓(Hundertwasserhaus)。這棟色彩斑斕、造型自由的建築,沒有一扇窗戶完全相同,每個細節都像被保存下來的片段記憶。綠樹從屋頂和牆面生長,讓舊有的空間與新的生命交織。就像 Memory 的作用:AI 把不同的經驗累積、保存,再在未來拼湊成更完整的理解與行動。(攝影:作者自攝)