走到第 29 天,這趟旅程也即將進到尾聲。

回顧過去的篇章,我們從零開始,一步步探索 Agentic AI 的核心能力,讓 LLM 學會:

同時,我們也探討了三個讓 AI「更貼近現實應用」的核心能力:

透過 LangChain / LangGraph / MCP / n8n 的協同整合,

我們讓這些能力從概念變成可觀察、可操作的智慧系統。

如今的 Agent,已不只是回答問題的模型,

而是真正能與人協作、思考、行動的智慧夥伴。

但故事還沒結束。

因為最終的關鍵不是 Agent 與 Agent 之間 的合作,

而是——

人與 AI 之間的協作。

今年七月我在維也納參加 ACL 研討會(Association for Computational Linguistics) 時,

還有一場關於人機協作非常精彩的 Tutorial——

《Human-AI Collaboration: How AIs Augment Human Teammates》

這場教學完整梳理了目前 Human-AI Collaboration 的研究與實務進展,提出了許多有啟發性的觀點:

人機協作的目標,不是讓 AI 取代人,

而是讓 AI 增強人類的能力(Augmentation),

幫助我們完成更高層次的任務。

這正是人機協作與傳統自動化的根本差異。

若 AI 只追求取代人力,將陷入所謂的 「Turing Trap」:

人被排除在決策與創造之外,工作品質與價值感反而下降。

而真正成熟的 AI 系統,應該讓人能「看得見、調得動、學得到」。

這樣的觀點,為我們在旅遊助理案例中實現的「AI × Human Workflow」提供了清晰方向。

Tutorial 中提出 Wang & Lu (2025) 的 三層協作架構(Three-Layer Framework),

正與本系列的技術實作高度契合:

| 層級 | 核心任務 | 本系列對應 |

|---|---|---|

| Interaction Layer(互動層) | 使用者與 AI 的溝通介面 | Chat、Gmail 審核、可視化工作流 |

| Process Layer(流程層) | 協作核心、任務分工、回饋機制 | LangChain / LangGraph Agent 流程 |

| Infrastructure Layer(基礎層) | 記憶、個人化、執行模組 | Memory、MCP 工具、n8n 節點 |

這三層構成了現代人機協作系統的「骨架」。

在本系列的 Demo 中:

這正呼應了 ACL 教學課程所強調的重點:

真正有效的人機系統,必須整合「互動、流程、基礎」三個維度,

並在其中保持透明性、可控性與學習性。

在協作的核心中,AI 的任務不只是執行,

而是要讓人理解過程、參與決策、驗證結果。

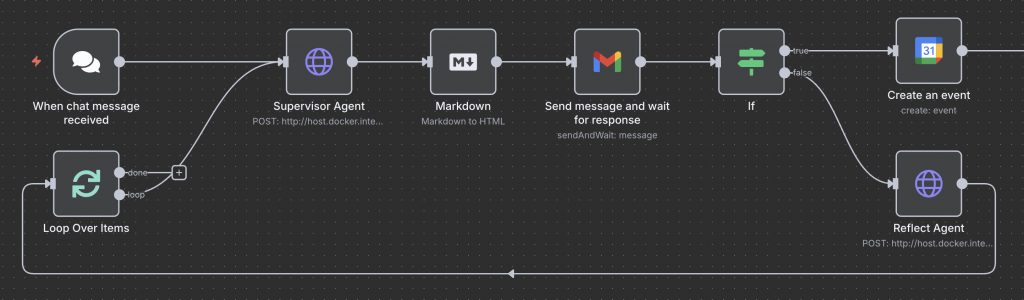

這與我們在 Day 28 的 n8n 工作流 不謀而合:

每個節點都清楚標示任務分工,

而人類能透過 Gmail 審核、意見回饋來調整決策方向。

Tutorial 指出,這種「回合式合作設計(Turn-based Collaboration)」

是當代人機協作的核心:

其關鍵特性包括:

這與我們的 HITL(Human-in-the-Loop) + Reflection & Memory 設計對齊。

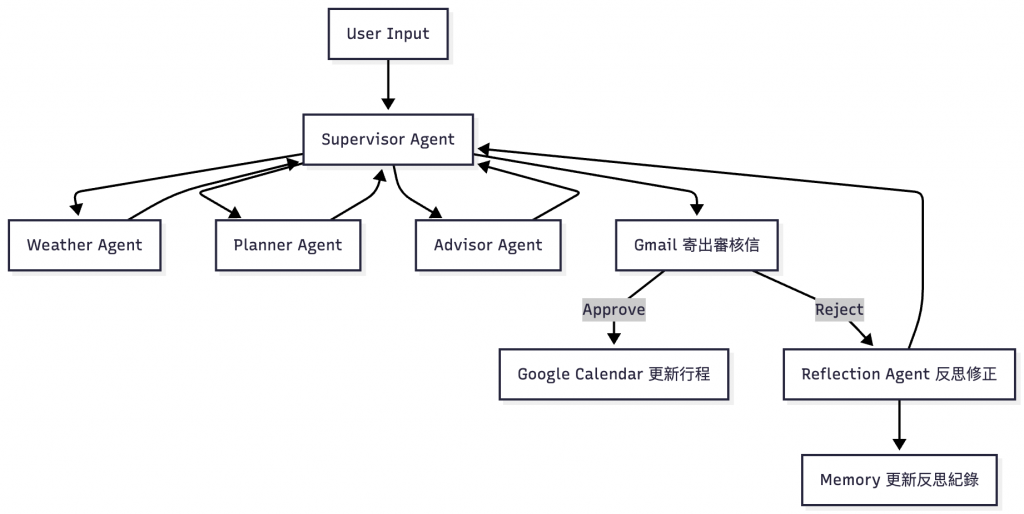

最終,我們把所有 Agent 能力整合為一個循環:

行程生成 → 郵件審核 → 反思修正 → 記憶更新 → 再規劃 → 批准後自動上架行事曆。

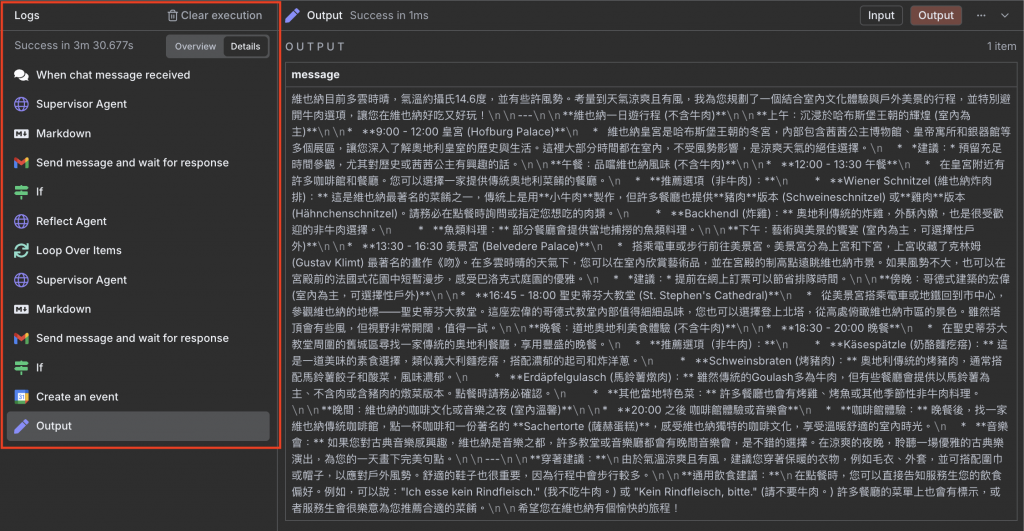

下圖是完整的人機協作工作流:

圖:AI 與人類共同完成「規劃 → 審核 → 反思 → 修正 → 再規劃」的閉環流程。

圖:n8n 工作流設計。每個節點皆對應一個角色與任務,流程透明可追蹤。

在這個流程中:

When Chat Message Received

使用者輸入旅行需求,啟動流程。

Supervisor Agent

呼叫 FastAPI /plan 端點,協調 Weather、Planner、Advisor 三位子 Agent,

整合天氣、景點與建議。

Markdown → HTML

將輸出內容轉成郵件可讀格式。

Gmail 審核(Human-in-the-loop)

將結果寄給人類審核,等待「Approve」或「Reject」的回覆。

If 節點分流

若批准 → 建立 Google Calendar 事件;

若拒絕 → 呼叫 /reflect 產生反思。

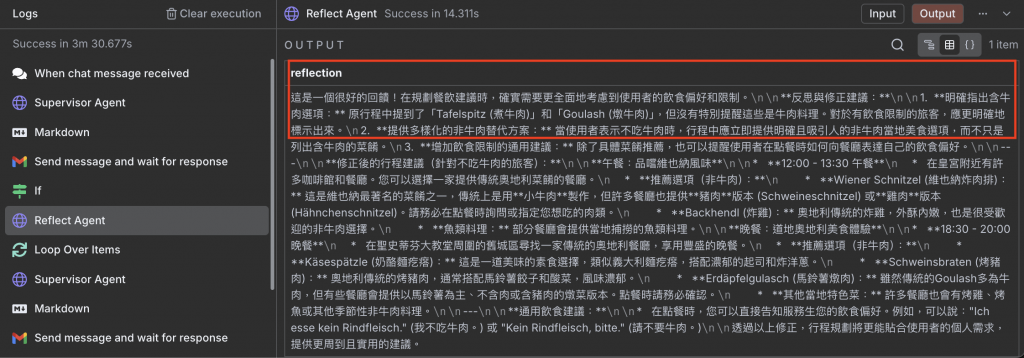

Reflect Agent

分析使用者回饋,提出修正方向,並透過 Memory 保存反思紀錄。

Loop Over Items

反思內容再回 Supervisor,重新規劃行程,進入新一輪循環。

將 Day 24 的旅遊 Agent 包成 FastAPI 服務供 n8n 工作流呼叫使用(以下為節錄示意)

import asyncio

from fastapi import FastAPI

from pydantic import BaseModel

from langchain.chat_models import init_chat_model

from langchain.agents import create_agent

from langchain.tools import tool

from langgraph.checkpoint.memory import InMemorySaver

from langchain_mcp_adapters.client import MultiServerMCPClient

import os

from contextlib import asynccontextmanager

# 輸入模型

class PlanRequest(BaseModel):

text: str

reflection: str | None = None

thread_id: str = "trip"

class ReflectRequest(BaseModel):

plan: str

feedback: str

thread_id: str = "trip"

SUPERVISOR = create_agent(

model=model,

tools=[call_weather, call_planner, call_advisor],

system_prompt="你是旅行統籌助理,整合子 Agent 輸出或反思建議並提供完整建議。",

checkpointer=MEMORY,

)

# Reflect Agent

REFLECT_AGENT = create_agent(

model=model,

tools=[],

system_prompt="你是反思 Agent,分析使用者回饋並提供修正建議。",

checkpointer=MEMORY,

# FastAPI 初始化

app = FastAPI(title="Multi-Agent Travel Planner", lifespan=lifespan)

# API endpoint

@app.post("/plan")

async def api_plan(req: PlanRequest):

if req.reflection:

req.text += f" 另外,請參考以下反思建議進行調整:{req.reflection}"

payload = {"messages": [{"role": "user", "content": req.text}]}

result = await SUPERVISOR.ainvoke(payload, {"configurable": {"thread_id": req.thread_id}})

return {"plan": result["messages"][-1].content}

@app.post("/reflect")

async def api_reflect(req: ReflectRequest):

prompt = f"行程安排:{req.plan}。使用者回饋:{req.feedback}。請分析並提供反思建議。"

payload = {"messages": [{"role": "user", "content": prompt}]}

result = await REFLECT_AGENT.ainvoke(payload, {"configurable": {"thread_id": req.thread_id}})

return {"reflection": result["messages"][-1].content}

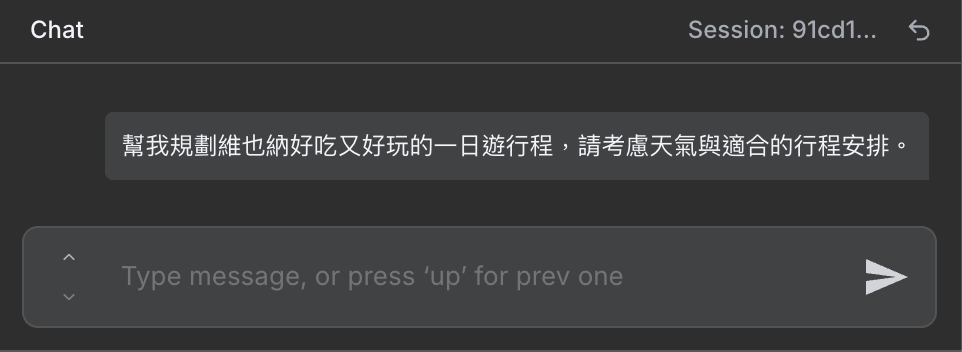

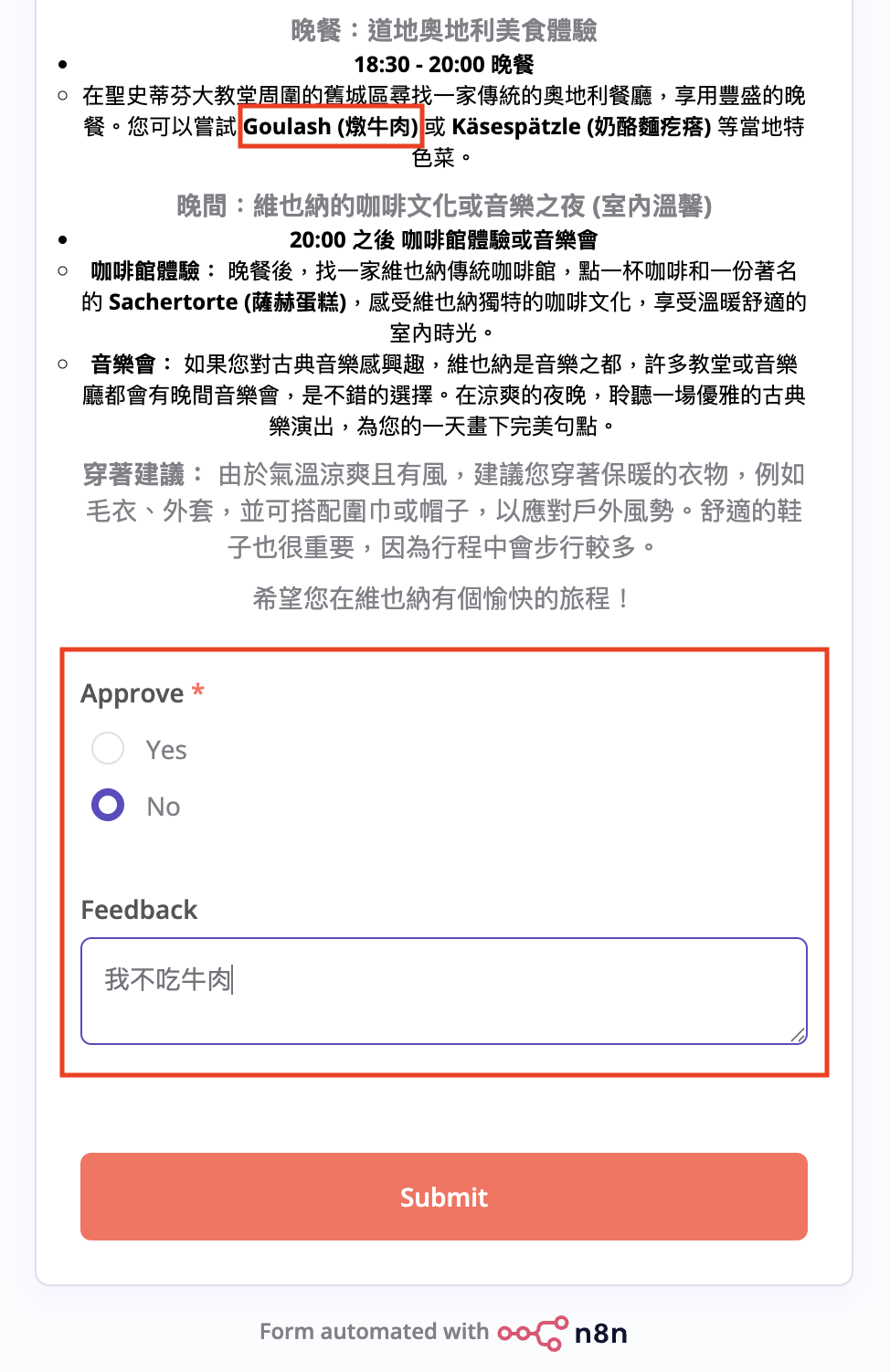

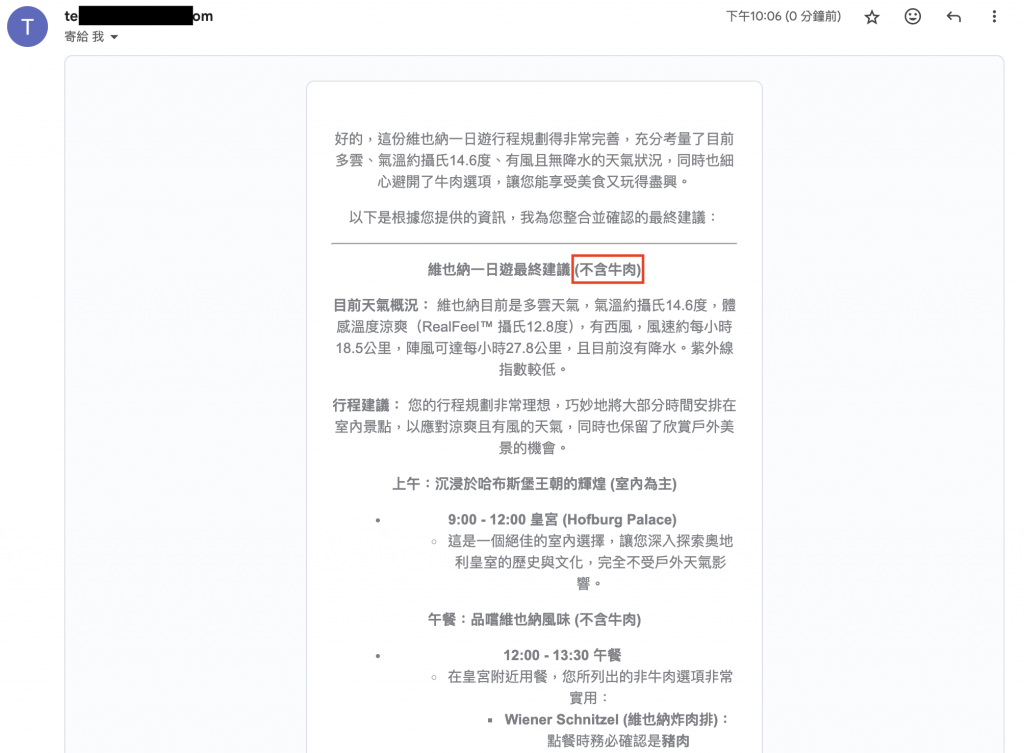

以下以「我不吃牛肉」為情境,展示人機協作 × 反思記憶如何循環運作。

使用者於 Chat 發出請求:規劃維也納一日遊,需考量天氣與適合的安排。

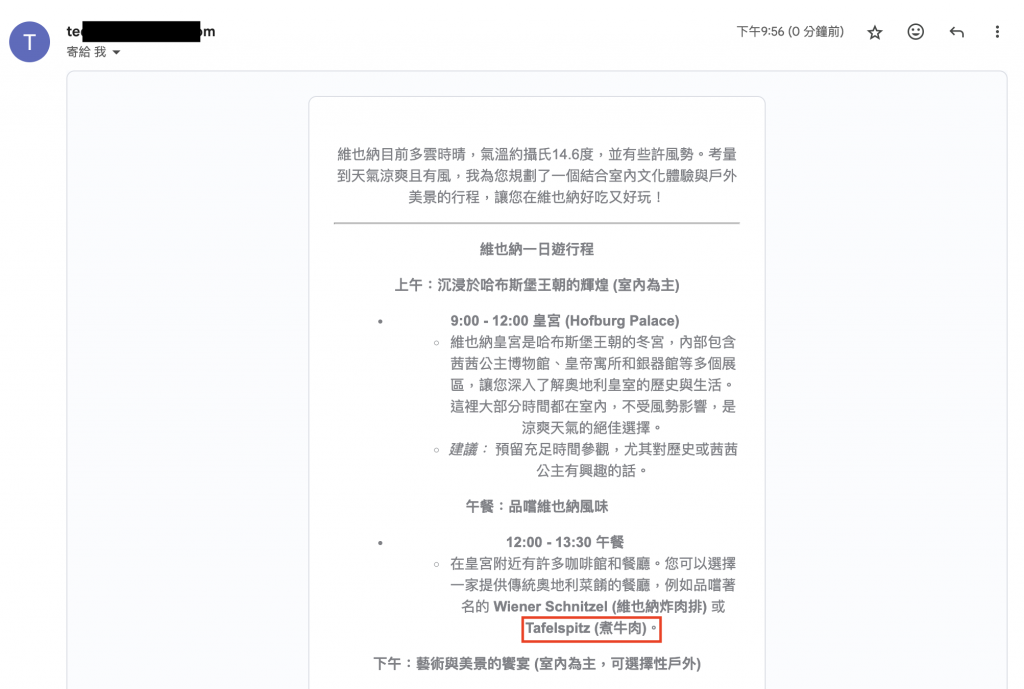

Supervisor 整合 Weather / Planner / Advisor,轉 Markdown→HTML,透過 Gmail 寄出審核信。餐食包含 Tafelspitz(煮牛肉) 與 Goulash(燉牛肉)。

使用者在審核表單勾選 No,並回饋:「我不吃牛肉」。這是人類「導向(steering)」與「控制(control)」的介入點。

Reflect Agent 解析回饋,產生結構化反思:

— 明確標註含牛肉餐點

— 提供非牛肉替代

— 調整文案與提示語句

反思紀錄寫入 Memory(協作記憶)。

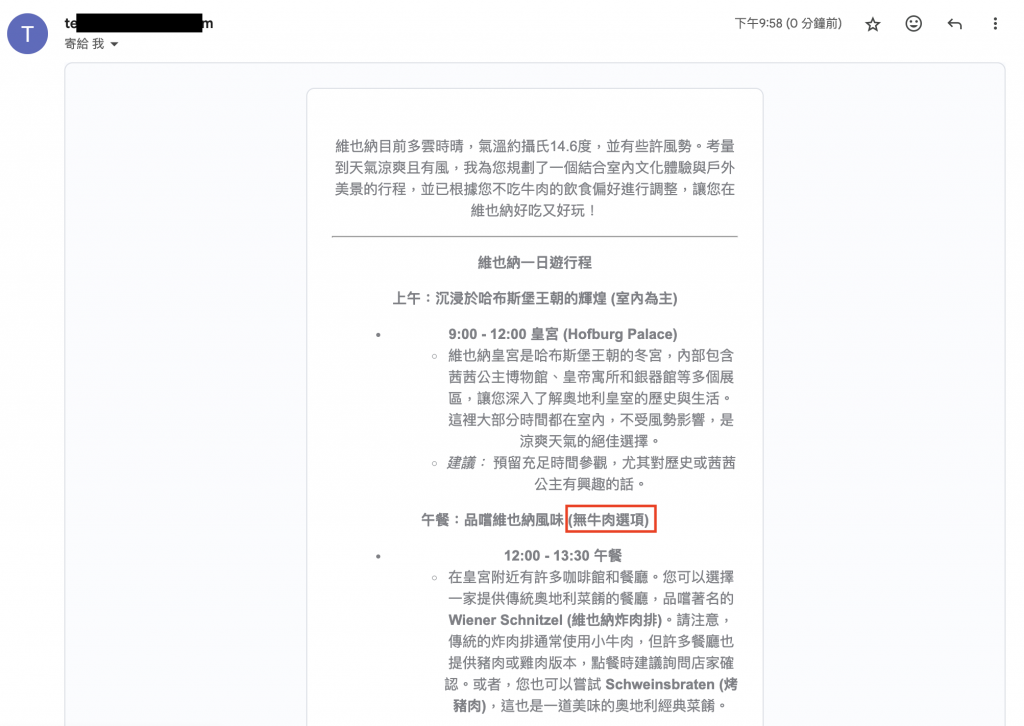

Supervisor 接收反思,重產行程;餐食部分改為 非牛肉選項,並在段落標題中 明顯標示(無牛肉)。

使用者確認調整合理,於審核表單選擇 Yes。

n8n If 節點分流至 Google Calendar:建立事件並帶入完整 Markdown(內含「不含牛肉」標註)。這是 Augmentation 的體現:AI 幫人把決策落地。

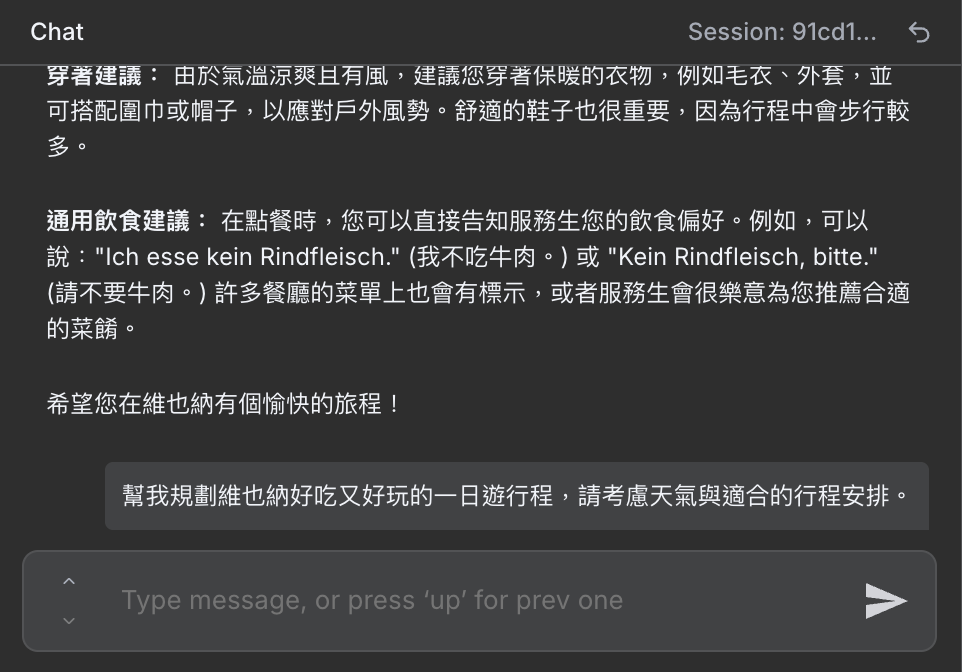

同一工作階段、同一 thread_id 下,再次請 AI 安排行程。

系統無須再次審核偏好,直接輸出無牛肉版本。這證明反思結果已寫入 Memory,形成個人化偏好。

n8n 日誌完整呈現每個節點的輸入 / 輸出與時間序,使用者能追蹤「決策為什麼這樣走」。這正是 Transparency & Alignment 的要求:可追溯、可驗證、可調整。

這正是 ACL Tutorial 所強調的三層協作精神的具體落地:

Tutorial 提出 Centaur Evaluation(人機混合評估):

在這個案例中:

AI 擅長資料整合與生成,人類提供價值觀與偏好。

單靠 AI 難以推測「不吃牛」的偏好;單靠人又耗時去比對景點與天氣。

兩者透過反思循環協作達成互補,輸出結果既快速又貼心。

這就是「人機共創」的真正價值所在。

29 天的旅程,我們從一個簡單的 LLM,

一路走到具備多 Agent、工具協作、記憶反思與人機共創的智慧系統。

沿途我們看見:

AI 的終點,不是自動化,而是協作化。

我們要的不是取代,而是共創——

讓 AI 成為真正的隊友,與我們一起思考、一起行動、一起成長。這 29 天的旅程,不只是打造一個智慧系統的過程,

也是一場學習「如何與智慧共處」的旅程。

當 AI 不再只是工具,而成為理解我們、與我們並肩協作的隊友時,

那才是人機協作真正的起點。

圖:維也納美泉宮凱旋門(Gloriette, Schönbrunn Palace)。坐落於宮殿花園的最高點,這座巴洛克式建築象徵「勝利與遠望」。初次見到此景色相當震撼。從下方花園望去,整體構圖呈現完美的軸線平衡——就像人機協作系統的設計,AI 在高處統籌資訊、人類則在前線感知世界,兩者相互呼應、成就全景的智慧視野。(攝影:作者自攝)