簡單來說:

range() = 幫你生一堆數字(彈藥)。for = 幫你一個一個拿出來(射擊)。昨天 Day10 我們學到 range(),它就像是一台「裝填機」,可以自動幫你產生一整排的數字序列。

但是數字只是「在倉庫裡排好隊」,程式還需要一隻「手」把它們一個一個拿出來用。

這隻手就是 for 迴圈。

老實說,我第一次學程式的時候,對「重複」這件事感到非常煩躁。

印 1 到 10?我一開始的做法是:

print(1)

print(2)

print(3)

print(4)

print(5)

print(6)

print(7)

print(8)

print(9)

print(10)

當時的我心裡想:「程式不是應該比人聰明嗎?為什麼我還要這麼笨地一直複製貼上?」

後來老師在黑板上寫下:

for i in range(1, 11):

print(i)

我整個人愣住,心想:「這三行程式就能取代我剛剛的十行?」

但下一秒又滿頭問號:「for 是什麼?i 又是誰?為什麼是 range(1, 11) 而不是 range(1, 10)?」

這就是我第一次見到 for 迴圈的感覺:

又驚艷,又困惑。

直到後來我慢慢理解──for 不是什麼魔法,它只是幫我「一個一個拿出東西來用」。

那一刻我真的有種「啊哈!原來如此」的頓悟感。

從此以後,寫程式不再是無止盡的複製貼上,

而是交給電腦自動完成。(也不用一行一行複製打)

Python 提供了兩種主要的迴圈結構:

今天,我們會先從 for 迴圈 開始。

因為它跟昨天學到的 range() 簡直是天作之合,

兩者搭配起來,會讓很多「重複動作」變得超級簡單!

這邊先提前給一個小小懶人包!

for 的概念與語法。list、str、range() 等)如何被 for 遍歷。for 迴圈到底在做什麼?想像你有一疊便利貼,上面寫著任務──「寄信」、「洗碗」、「買菜」。你會一張一張拿起來做,做完就丟掉。

for迴圈 就是這個動作:把一個容器(可迭代物件)裡的東西 依序 拿出來,對每一項執行一段程式。

重點是:你不需要自己去數或去算位置,for迴圈會自動把「下一個」給你。

而程式最常見的需求之一就是 重複做某件事。

你總不可能手動寫一百行 print(),對吧?

舉例:昨天你用 range(5) 得到 [0, 1, 2, 3, 4]。

如果想逐一印出裡面的元素,以前我們只能慢慢一個個取索引:

numbers = list(range(5))

print(numbers[0])

print(numbers[1])

print(numbers[2])

print(numbers[3])

print(numbers[4])

但如果用 for 迴圈,一行就搞定:

for i in range(5):

print(i)

💡我們先來看一下結構:

for 變數 in 可迭代物件:

縮排區塊(要重複執行的程式)

這一行其實可以拆成三個部分來理解:

for 變數

for x in range(5):,那麼這個 x 就會依序拿到 0, 1, 2, 3, 4。in 可迭代物件

range()、list、字串、tuple、甚至字典(dict)。range(5) → 會依序提供 0, 1, 2, 3, 4

["apple", "banana", "cherry"] → 會依序提供 "apple", "banana", "cherry"

"Hello" → 會依序提供 "H", "e", "l", "l", "o"

縮排區塊(要重複執行的程式)

for 迴圈抓到一個新值,就會執行這一塊縮排的程式碼。範例1:

for i in range(5):

print("第", i, "次")

輸出:

第 0 次

第 1 次

第 2 次

第 3 次

第 4 次

範例2:

fruits = ["apple", "banana", "cherry"]

for f in fruits:

print("我想吃:", f)

輸出:

我想吃: apple

我想吃: banana

我想吃: cherry

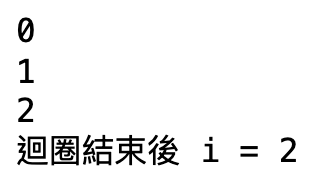

for 會把 fruits 裡的每一個元素依序放入變數 f,然後執行縮排區塊。很多新手會以為i 只在迴圈裡才有效,結束後就會消失

但在 Python 裡,i會保留最後一次的值喔!

我們看一下這邊的範例,你就會更清楚!

for i in range(3):

print(i)

print("迴圈結束後 i =", i)

除了 range(),for 也能跑其他東西喔!

其實 for 能用的不只是 range(),任何「可迭代物件 (iterable)」都能用。

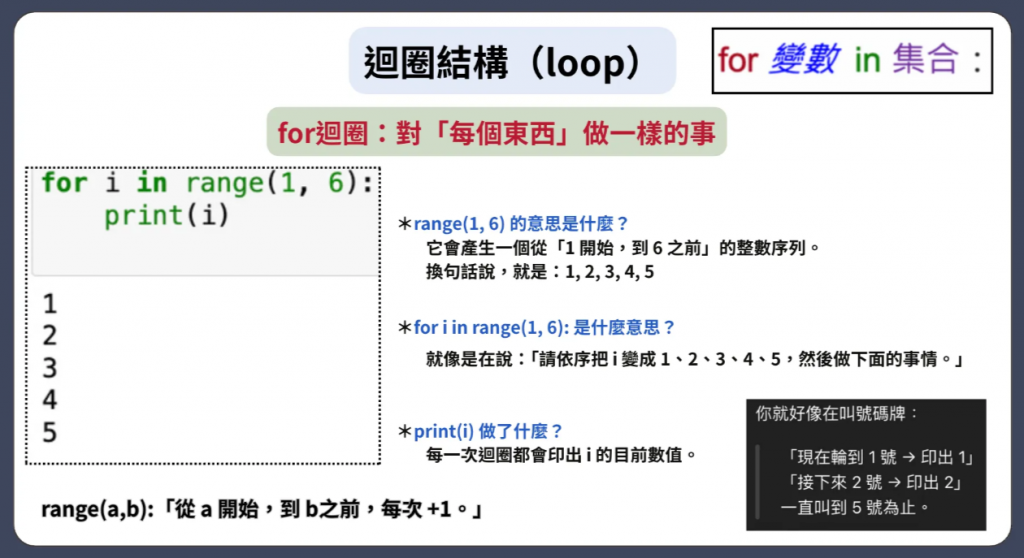

for i in range(1,6): # 1 到 5

print(i)

為了更清楚的解釋!我在這邊做了一張slide供參考:

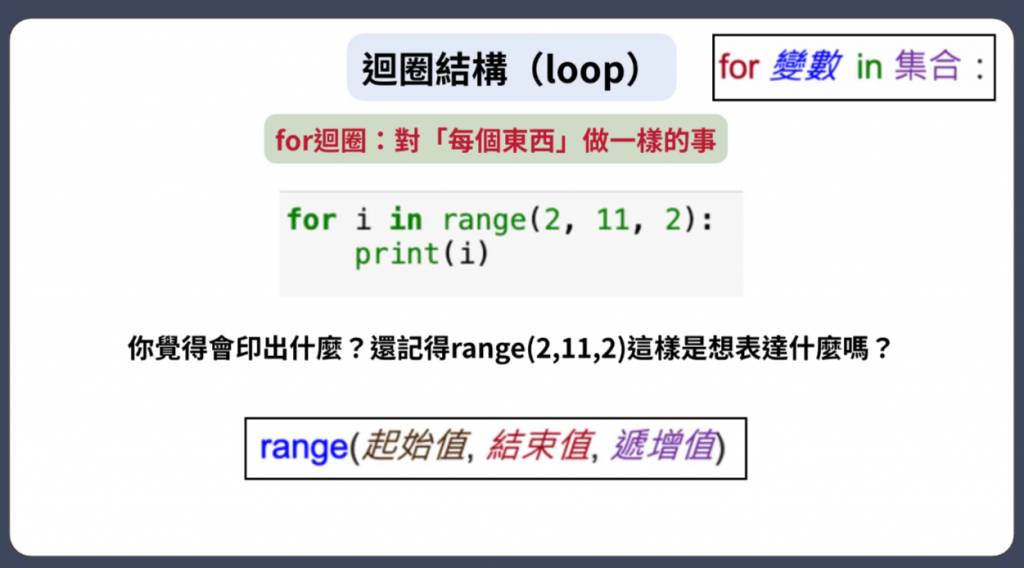

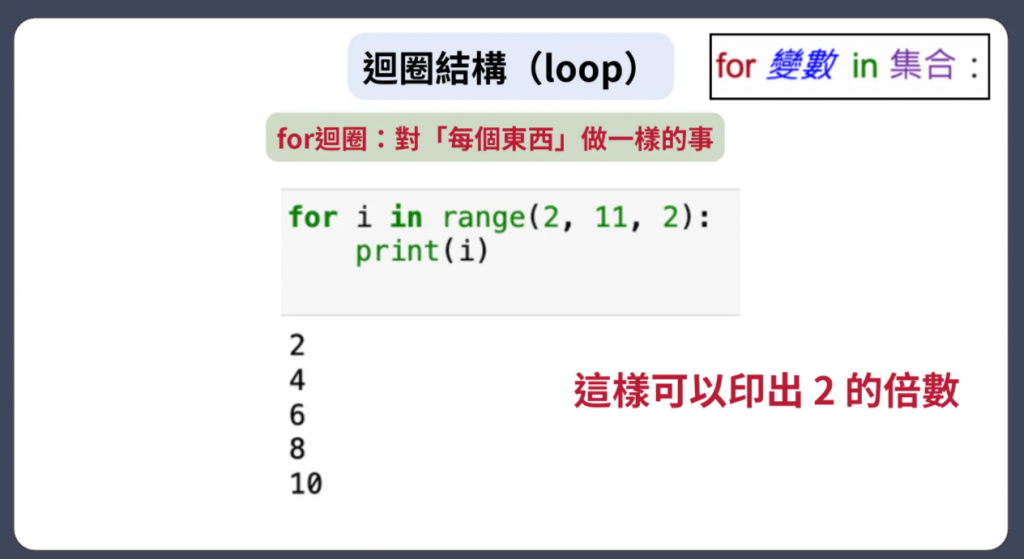

再來看看下面的例子!還記得昨天教的range()語法嗎?試著想想看!

輸出內容和你心裡想的一樣嗎?如果是的話!恭喜你呦!

這樣可以把2到10之間2的倍數都印出來~

我們來打鐵趁熱!繼續來試試看這題練習~(先別急著看答案)

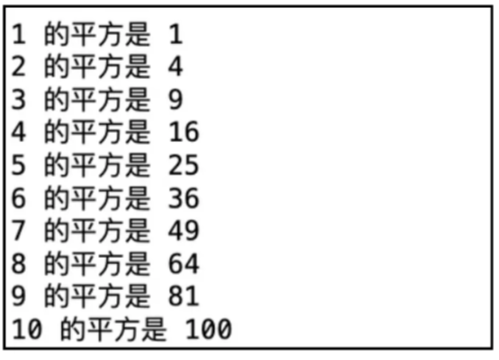

請用for迴圈 列印出以下的內容:

這邊我來引導一下這題的邏輯~讀者可以參考一下:

(1).可以先看成這段程式會讓電腦「從 1 數到 10」,每數到一個數字就把它的平方算出來並印出一行文字:例如 1 的平方是 1、2 的平方是 4⋯⋯直到 10 的平方是 100。

(2).有發現什麼規律嗎?

(3).那該如何從「 1 開始,一直到 10,每次加 1 」 呢?

這邊你應該會聯想到:

range(),可以自動幫我們生成一個數列。(4).利用for迴圈!

「既然 range(1, 11) 可以產生出 1 到 10,那我們就可以讓 for 把裡面的數字一個一個拿出來用。

答案:

for i in range(1, 11):

print(i, "的平方是", i**2)

for ch in "Python": #分別會把字母印出來

print(ch)

輸出:

P

y

t

h

o

n

nums = [2,4,6]

for n in nums:

print(n * 2)

輸出:

4

8

12

這邊之後會介紹到!

scores = {"Amy": 90, "Bob": 80, "Cindy": 95}

for name in scores:

print(name, "的分數是", scores[name])

輸出:

Amy 的分數是 90

Bob 的分數是 80

Cindy 的分數是 95

有時候我們想到「索引」來取元素,可以這樣寫:

country = ["Japan", "USA", "France"]

for i in range(len(country)):

print("索引", i, ":", country[i])

輸出:

索引 0 : Japan

索引 1 : USA

索引 2 : France

但很多時候,直接跑元素會更簡潔!

題目:判斷是否為歐洲國家 + len()

假設我們有兩個清單:

country = ['台灣', '日本', '英國', '馬來西亞']

europe = ['英國', '法國', '德國', '挪威']

我們想要做的事情是:

把 country 裡面的每一個國家,逐一檢查是不是在 europe 裡面,

如果有,就說「它是歐洲國家」,否則就說「它不是歐洲國家」。

我們要的輸出內容,假設是這樣:

台灣不是歐洲國家

日本不是歐洲國家

英國是歐洲國家

馬來西亞不是歐洲國家

判斷完成

這裡的重點就是:我們要一個一個檢查列表中的元素

for num in range(len(country)):

if country[num] in europe:

print(country[num] + '是歐洲國家')

else:

print(country[num] + '不是歐洲國家')

print('判斷完成')

逐行拆解:

len(country)

len() 是一個內建函數,用來計算「列表的長度」。len(country) = 4,因為 country 裡有 4 個元素。所以 range(len(country)) 等於 range(4),會產生 [0, 1, 2, 3]。

for num in range(len(country)):

num 依序取值 0 → 1 → 2 → 3。num 就是「索引值 (index)」,能幫我們找到 country 裡的元素。if country[num] in europe:

country[num]:依照索引,取出 country 裡的第 num 個國家。in:用來判斷這個國家是不是存在於 europe 清單中。print(...)

print('判斷完成')

來看看完整的解答吧!

#判斷是否為歐洲國家

country = ['台灣', '日本', '英國', '馬來西亞']

europe = ['英國', '法國', '德國', '挪威']

for num in range(len(country)):

if country[num] in europe:

print(country[num] + '是歐洲國家')

else:

print(country[num] + '不是歐洲國家')

print('判斷完成')

len() 不只可以算列表的長度,還能算字串、tuple、dictionary 等等。

print(len("Python")) # 6

print(len([1, 2, 3, 4])) # 4

print(len({"a": 1, "b": 2})) # 2

所以你可以把 len() 想像成一個「長度偵測器」,能快速告訴你「裡面有幾個東西」。

如果你現在剛開始學 for,很可能會遇到跟我當時一樣的疑惑。

以下整理一些初學者最容易踩的坑:

1.搞不清楚 range() 的範圍

range(1, 11) 會包含 11,其實只到 10。for i in range(1, 11): # i = 1,2,...,10

print(i)

2.忘記縮排

3.誤會 i 的用途

i 不是什麼神秘符號,它只是個變數名字。num、x 或 apple:for apple in range(5):

print(apple)

4.以為只能搭配數字

for 不只可以跑數字,還能跑字串(str)、list,甚至字典(dict)。for ch in "Python":

print(ch)

5.忘記自己要印什麼

print()。for 只負責「走訪每個元素」,你還是要告訴電腦「要拿它來做什麼」。6.少打冒號 :

for i in range(5) # 缺冒號,會報錯

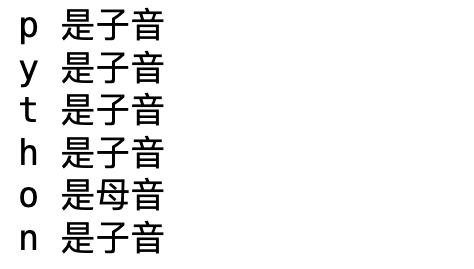

word = "python"

請用for迴圈以及if-else判斷每個字母是母音 (a, e, i, o, u) 還是子音,

輸出格式如下:

p 是子音

y 是子音

t 是子音

h 是子音

o 是元音

n 是子音

code:

word = "python"

vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']

for ch in word:

if ch in vowels:

print(ch, "是母音")

else:

print(ch, "是子音")

輸出:

說明:

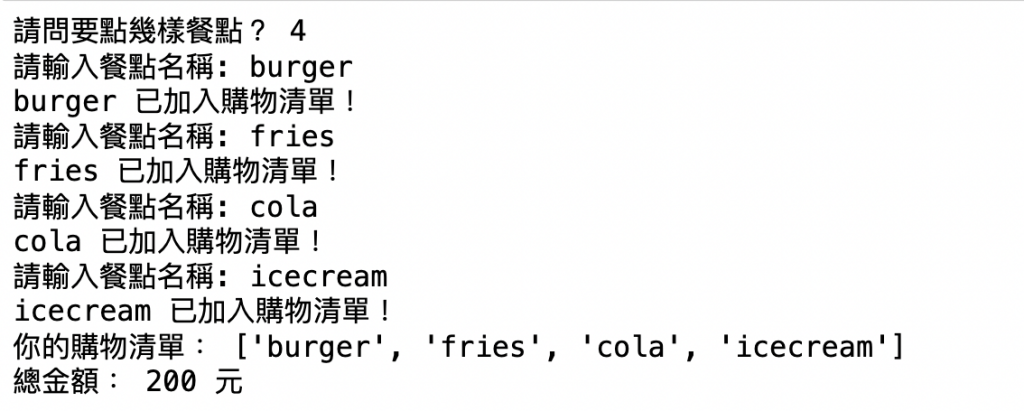

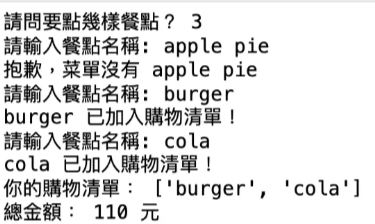

menu = ["burger", "fries", "cola", "icecream"]

price = [80, 40, 30, 50]

shopping_list = []#存放使用者輸入的欲購買餐點

shopping_price = []

n = int(input("請問要點幾樣餐點? "))

for i in range(n):

item = input("請輸入餐點名稱: ")

if item in menu:

idx = menu.index(item) # 找到該餐點在 menu 裡的位置

shopping_list.append(item)

shopping_price.append(price[idx])

print(item, "已加入購物清單!")

else:

print("抱歉,菜單沒有", item)

print("你的購物清單:", shopping_list)

print("總金額:", sum(shopping_price), "元")

輸出:

(1)若輸入的餐點都是在菜單上的話

(2)若輸入的餐點有不在菜單上的話:

說明:

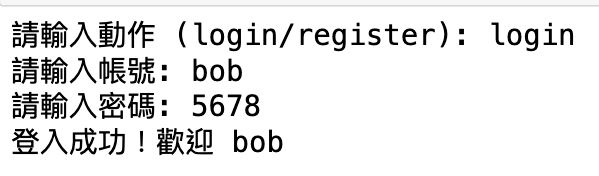

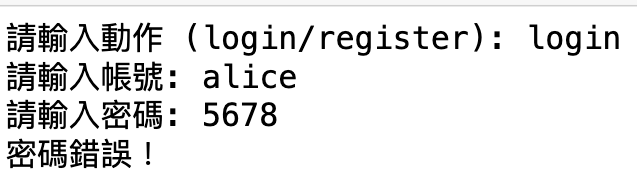

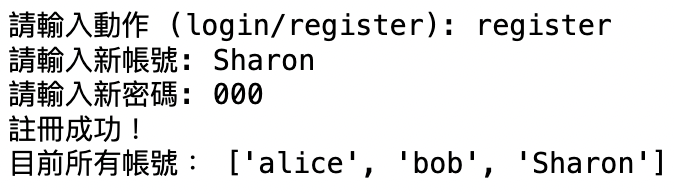

users),一個存密碼(pwds)。users 與 pwds。小提醒:等之後學到 dict,這些可以更簡單寫!

現在先用 list 體會「迴圈的檢查」。

users = ["alice", "bob"]

pwds = ["1234", "5678"]

action = input("請輸入動作 (login/register): ")

if action == "login":

u = input("請輸入帳號: ")

p = input("請輸入密碼: ")

found = False

for i in range(len(users)):

if users[i] == u:

found = True

if pwds[i] == p:

print("登入成功!歡迎", u)

else:

print("密碼錯誤!")

break # 找到帳號就結束檢查

if not found:

print("帳號不存在,請註冊!")

elif action == "register":

new_u = input("請輸入新帳號: ")

new_p = input("請輸入新密碼: ")

users.append(new_u)

pwds.append(new_p)

print("註冊成功!")

print("目前所有帳號:", users)

else:

print("無效的動作!")

(1)若選擇登入功能(login)且登入成功:

(2)若選擇登入功能(login)但登入失敗:

(3)若選擇註冊(register)功能:

辛苦啦!相信今天的內容對新手來說應該是滿燒腦的!不過別擔心~我當初也花了很長時間才克服 for 迴圈!

以前我對 for 迴圈總是又怕又排斥,但它真的是學程式時絕對不能跳過的重點。

因為只要進入更大的專案,for 迴圈幾乎都是固定班底,天天會出現!

第一次學可能會覺得抽象、甚至頭昏腦脹,但只要多看幾遍、多做幾次練習,慢慢就能上手。等到用習慣之後,你會發現 for 迴圈超好用,隨時都能幫我們節省程式碼的長度!

今天我們實作了很多例子:

從「數字平方」、「字母逐字列印」,到「判斷列表元素是不是歐洲國家」,最後還有「小小實戰演練」。這些都讓我們更貼近 for 迴圈的使用場景。

總結來說,掌握 for 迴圈的精髓其實就是三件事:

對新手來說,最常見的錯誤就是:忘記縮排、變數命名亂,或者把 for 用在不會自動產生序列的東西上。今天先把這些基本概念練熟,未來就能少走冤枉路!!

明天我們會挑戰更進階的技巧,讓 for 迴圈威力加倍!

如果你有問題,歡迎在下方留言;如果覺得這篇對你有幫助,也別忘了點個 Like~

你們的支持就是我持續創作的動力!

明天我們要進一步學習:

另外還會準備 完整的實戰範例與踩雷提醒,幫助大家掌握進階迴圈技巧!

一起加油,我們明天見!