「最好的防災,不是臨時啟動的備案,而是持續進行的日常。」

這不是在颱風天打開網站的瞬間,

而是在一個普通的週末早晨——

主角打開「韌性生活指南」,

看到首頁上浮現一段 AI 提醒:

「距離上次檢查避難包已過 90 天,

天氣轉濕,建議檢查電池電量與食品保存期限。」

系統根據使用者的行為紀錄(MongoDB Atlas),

透過後端 Node.js / Express 排程,自動發送「週期性檢查提醒」。

AI 模組同時生成一段生活語氣的建議,而非警告:

「你今天不必重新採買,只要確認現有物資。

若有過期項目,系統會自動幫你建立待補清單。」

清單生成後,前端(Next.js)頁面立即更新,

可選擇「自動比價購物」或「暫存提醒」兩種模式。

這樣的機制,不需要災難、也不依賴恐懼。

它讓準備變得像日常維護手機一樣自然——

安靜、不打擾,卻持續在身邊運作。

因為真正的韌性,不是臨時防守,

而是平時就建立起的 可回復力(recoverability)與自我掌控感 。

「架構的目的是為了讓產品能真正跑起來。」

在前十天,我們談了理念、使用者、情境與需求。

今天,正式踏進技術篇的第一步:

要用什麼樣的系統架構,才能支撐「防災避難包智慧推薦平台」?

對一個 side project 來說,最常見的迷思是:

「是不是要用最潮、最先進的技術,才顯得厲害?」

但實際上,架構設計不是堆疊 buzzword,而是找到「能跑得動、能維護、能迭代」的組合。

尤其這個專案,重點不是打造一個完美的系統,核心在於 「推薦清單」 與 「資訊可及性」 ,讓用戶可以 快速獲得實用的防災建議 ;讓 防災資訊真正被看見、被理解、被使用 。

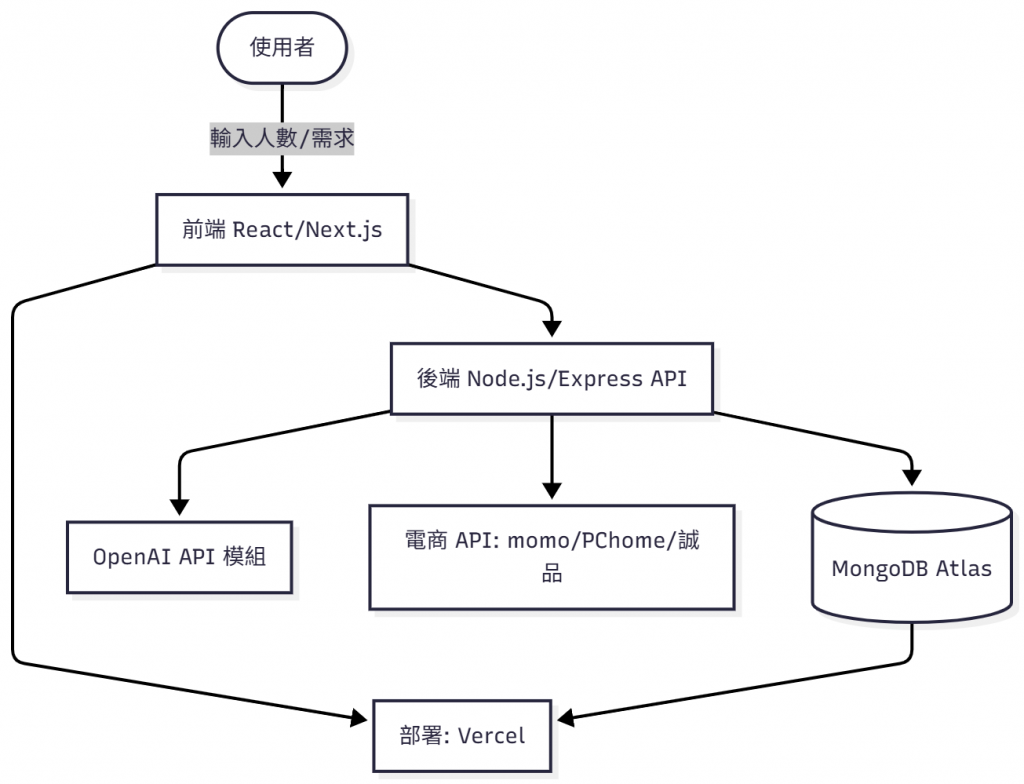

以下是我為這個專案選擇的技術組合,並附上思考過程:

前端:React / Next.js + Tailwind CSS

後端:Node.js / Express

資料庫:MongoDB Atlas

AI 模組:OpenAI API

外部服務:momo / PChome / 誠品 API(電商串接)

部署:Vercel + MongoDB Atlas(雲端組合)

AI 模組(OpenAI API)雖然強大,但它不能取代後端。

後端是「指揮中心」,負責整合多方資料並確保安全與邏輯。

簡單說,AI 是「顧問」,後端是「總管」。

沒有後端,AI 就無法安全有效地成為產品的一部分。

選擇能讓產品能長出來的技術。

這個組合的核心精神是:

接下來的幾天,我會依序拆解每一塊,從使用者介面開始,一步步打造出能「真正陪伴使用者」的防災平台。

明日預告(Day 12): 前端設計——如何讓「韌性」成為 UI 的語言?