在上一篇我們聊到「易用性測試」的重要性,透過觀察使用者的操作過程,找出設計中可能被誤解或卡住的地方,讓產品更容易被使用。

但你有沒有想過,當我們努力讓設計「更容易用」的同時,有一群人甚至連「能不能用」都是一道門檻?

這就是我們接下來要談的主題:無障礙設計(Accessibility Design)。

圖片來源:Freepik

易用性強調「效率、效能、滿意度」三個面向;

無障礙設計則是確保每個人都能夠順利使用產品。 ( 包含身心障礙者、長者、臨時受限的使用者 )

可以這樣理解:

例如:

無障礙設計並不是只為了少數使用者而存在。它的核心是讓每個人都能順暢使用數位產品,尤其是有特定需求的人。

常見的族群包括:

不過很多人對無障礙設計的誤解是:好像只跟視障者或身障者有關。

但事實上,任何人都可能在某個情境下需要無障礙設計。

舉幾個例子:

這些情境都告訴我們:無障礙設計不是「額外」的功能,而是「通用」的體驗保證。

幫助大家更直觀的理解,這裡舉幾個生活例子:

字幕與手語翻譯

影片加字幕,本來是為了聽障人士,但你會發現很多人在 Youtube 看影片時也會開啟字幕。

→ 無障礙設計,最終成為全員受益的功能。

自動門與斜坡道

本來是為了輪椅使用者設計,但推嬰兒車、拉行李箱、甚至搬東西時,你也一定用過。

→ 設計初衷是「無障礙」,但實際上提升了所有人的便利性。

高對比模式與字體放大

許多長者需要高對比與大字體來閱讀,但在昏暗的環境、或你一邊走路一邊用手機時,這些功能同樣非常實用。

這些例子再次印證了 Norman 所說的設計理念:好的設計應該是包容性的,而不是針對某個小群體。

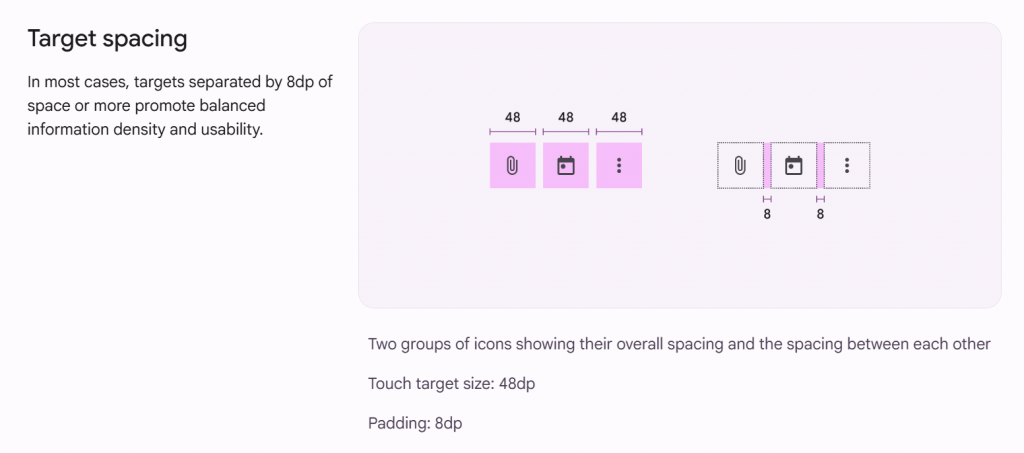

其實不需要覺得無障礙設計很遙遠,像是 Apple 的 Human Interface Guidelines (HIG)、Google 的 Material Design,都有完整的 Accessibility 指南。

這些規範不只是「建議」,而是產品能不能順利上架的關鍵之一。舉例來說:

換句話說,當我們平常遵循這些設計規範時,其實已經默默在做無障礙設計了。

這些原則並不是高高在上的理論,而是被這些巨頭公司研究並反覆驗證過的使用者需求。

對我們來說,抱著感恩的心善用這些現成資源,就能少踩很多坑‼️

無障礙 ≠ 負擔,反而是體驗加分器

如果說易用性是「讓大家用得順手」,那無障礙設計就是「確保沒有人被落下」,讓介面變得更貼近人。

這兩者其實是同一條路,只是無障礙會讓我們去看見更多樣的使用情境。👀

當一個介面能讓不同需求的人都自在使用,那不只是符合規範,而是替產品加了分、替品牌累積了信任感~👍