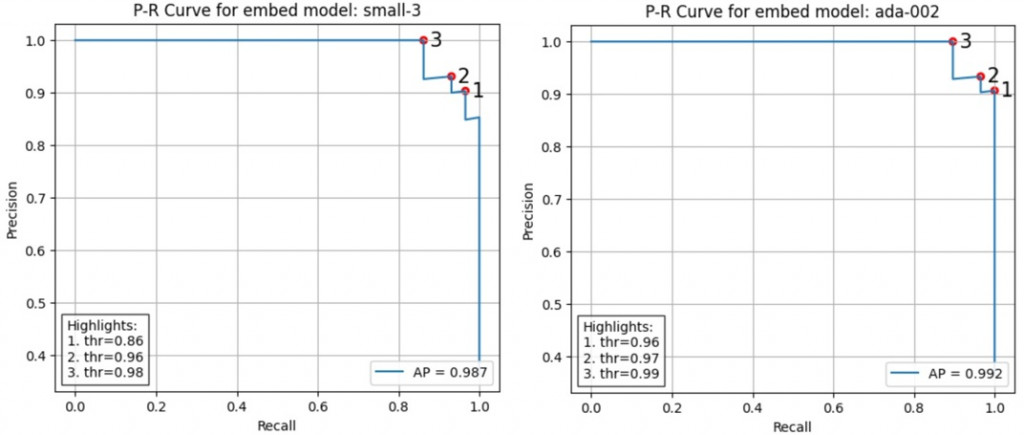

text-embedding-3-small 和 text-embedding-ada-002) 在我們資料集上的表現SemanticSimilarityEvaluator

evaluator 的效果,所以這次的實驗本質上是 Evaluating Evaluator

# small-3 result:

{'precision': 0.9032258064516129, 'recall': 0.9655172413793104}

# ada result:

{'precision': 0.9333333333333333, 'recall': 0.9655172413793104}

ada-002 的 precision 還略高

我們接下來就來看看這是怎麼做的吧

python semantic_similarity.py

SemanticSimilarityEvaluator 不熟悉,可以參考我們在 day19 的介紹qid 來獲取每筆資料的內容ispass,指出 reference_answer 與 response 是否 match

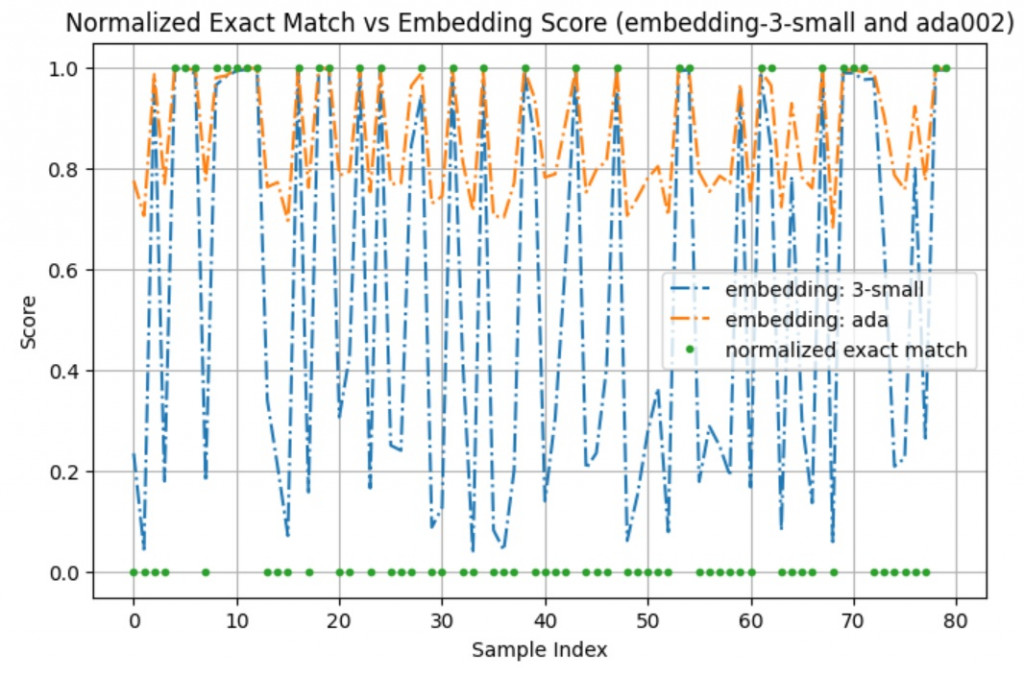

reference_answer 與 llm_prediction 的 similarity score

text-embedding-ada-002 跑出來的結果text-embedding-3-small 跑出來的結果這邊我們試用看看 huggingface 的 evaluate

import evaluate # pip install evaluate

def _get_binary_prediction(pred, thr):

return [0.0 if p <= thr else 1. for p in pred]

def _get_precision_recall(pred, label):

precision_metric = evaluate.load("precision")

recall_metric = evaluate.load("recall")

combined = evaluate.combine([precision_metric, recall_metric])

results = combined.compute(predictions=pred, references=label)

return results # dict

def get_precision_recall(pred, label, thr):

binary_pred = _get_binary_prediction(pred, thr)

result = _get_precision_recall(binary_pred, label)

return result # dict

在 threshold = 0.8557835443653601 下:

# small-3 result:

{'precision': 0.9032258064516129, 'recall': 0.9655172413793104}

# ada result:

{'precision': 0.7631578947368421, 'recall': 1.0}

在 threshold = 0.9676289405210952

# small-3 result:

{'precision': 0.9285714285714286, 'recall': 0.896551724137931}

# ada result:

{'precision': 0.9333333333333333, 'recall': 0.9655172413793104}

這邊其實呼應了我們前面的觀測,ada002 的 similarity score 在我們的任務上看起來分布比較窄

所以其實像這種只有 similarity score 的任務,我們需要給每個 model 不同的 threshold

那問題就來了,這邊的這兩個 threshold 是怎麼得到的?

我們可以基於 PR-Curve 來選擇

我們這邊直接基於 sklearn 的 precision_recall_curve 來得到 precision, recall 與 threshold

此外我們順勢把 ap 也算出來, ap 表示的就是 precision_recall_curve 的曲線下面積

import numpy as np

from sklearn.metrics import precision_recall_curve

from sklearn.metrics import average_precision_score

precisions, recalls, thresholds = precision_recall_curve(labels, ada_scores)

print(type(precisions), precisions.shape, type(recalls), recalls.shape, type(thresholds), thresholds.shape)

ap = average_precision_score(labels, ada_scores)

highlight

def get_f1_score(precisions, recalls):

# from precision and recall

f1_scores = np.where(

(precisions + recalls) > 0,

2 * precisions * recalls / (precisions + recalls),

0.0,

)

return f1_scores

def get_topk_highlight(precisions, recalls, k=3):

f1_scores = get_f1_score(precisions, recalls)

topk_idx = np.argsort(-f1_scores)[:k]

highlights = []

for idx in topk_idx:

thr = None if idx == 0 else thresholds[idx - 1]

highlights.append({

"f1": float(f1_scores[idx]),

"precision": float(precisions[idx]),

"recall": float(recalls[idx]),

"threshold": None if thr is None else float(thr),

"idx": int(idx),

})

return highlights

[{'f1': 0.9508196721311475,

'precision': 0.90625,

'recall': 1.0,

'threshold': 0.9642988120688676,

'idx': 48},

{'f1': 0.9491525423728815,

'precision': 0.9333333333333333,

'recall': 0.9655172413793104,

'threshold': 0.9676289405210952,

'idx': 50},

{'f1': 0.9454545454545454,

'precision': 1.0,

'recall': 0.896551724137931,

'threshold': 0.9899387683709545,

'idx': 54}]

```

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.offsetbox import AnchoredText

plt.figure(figsize=(6, 5))

plt.plot(recalls, precisions, label=f"AP = {ap:.3f}")

# highlight 點只標號碼

for i, h in enumerate(highlights, 1):

plt.scatter(h["recall"], h["precision"],

s=20, facecolors="none", edgecolors="red", linewidths=2)

plt.text(h["recall"], h["precision"], f" {i}",

fontsize=15, ha="center", va="center", color="black")

# thresholds 說明,放左下角

thr_lines = [f"{i}. thr={h['threshold']:.2f}" for i, h in enumerate(highlights, 1)]

txt = "Highlights:\n" + "\n".join(thr_lines)

at = AnchoredText(txt, prop=dict(size=10), frameon=True, loc="lower left")

at.patch.set_alpha(0.8)

plt.gca().add_artist(at)

plt.xlabel("Recall")

plt.ylabel("Precision")

plt.title(f"P-R Curve for embed model: {model_base_name}")

plt.legend(loc="lower right", framealpha=0.9) # 這裡只放 AP

plt.grid(True)

plt.show()

```

我們今天的首要目標是驗證兩個 embedding model (text-embedding-3-small、ada-002) 作為 evaluator 的表現

數值上來說最好的結果是:

{'precision': 0.9333333333333333, 'recall': 0.9655172413793104}

這刷新了兩層我們的認知:

在這中間我們遇到了 threshold 要怎麼選的問題

我們實際比較了 新版本的 embedding-small-3 與 舊版的 ada-002

ada-002 似乎是比較差的結果今天介紹的方法最大的缺點在於: 一定要先有 ground-truth 這些計算才能成立