當我們談到打造成功的產品時,很多人會直接聯想到「快速交付」「使用者回饋」或「敏捷開發」,但往往忽略了一件最根本的事:我們真的理解我們在解決的問題嗎?

這正是 Product Discovery(產品探索)這個階段存在的意義。它是產品開發中最容易被低估、但卻影響最深遠的一個階段。而 Specification by Example(SBE)中的「實例化需求」技巧,正好可以在這個階段發揮關鍵影響力。

Product Discovery 的目標,是幫助產品團隊在投入開發資源之前,先釐清以下幾個問題:

• 使用者真的有這個需求嗎?

• 我們理解的「需求」跟使用者的「行為」是否一致?

• 哪些功能真的創造價值?哪些只是我們自己的想像?

• 我們有哪些關鍵假設還沒驗證?

• 如果只能先做一小部分(MVP),我們該選哪個?

這個階段不像開發有 Sprint,不像測試有測項清單,它的輸出往往比較「模糊」:假設列表、訪談筆記、用戶旅程地圖等等。這正是問題所在:缺乏具體化與對齊的機制。

這時,Specification by Example 的實例化需求技術,可以補上這個缺口。

實例化需求指的是:與其用抽象語言描述需求,不如用一組具體例子來表達使用者的行為與預期結果。

這些例子可以是:

• 某種使用情境(場景敘述)

• 輸入/行為/系統回應的組合

• Given-When-Then 的行為描述

• Decision table(決策表)

• 失敗與例外案例

透過這些具體例子,我們可以:

• 快速驗證需求是否清楚

• 找出角色理解落差

• 發現例外與錯誤情境

• 協助切 MVP 的邊界

• 作為未來驗收條件的基礎

這讓需求討論不再只是 PM 自說自話的 PowerPoint,也不是工程師一邊寫 code 一邊猜測使用情境,而是讓大家圍繞著一個具體行為場景,共同釐清需求的本質與價值。

讓我們以一個常見產品功能為例:高鐵訂票 App 的早鳥票機制,來說明如何在各個探索階段使用實例化需求。

(1) 問題定義階段:用例子釐清「到底哪裡是問題?」

假設用戶抱怨「早鳥票不好搶」,這是個模糊的抱怨。我們該怎麼處理?

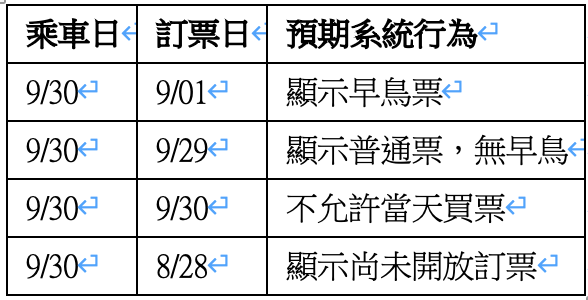

與其問「要不要改進早鳥機制?」,不如列出幾個具體例子來描述使用者遇到的情境,例如:

這時我們就能討論出具體邊界,例如:

• 是不是「搭車日減 28 天」才能看到早鳥票?

• 訂票邏輯是否一致?

• 如果訂票日選錯,使用者會看到什麼錯誤訊息?

這樣的例子比「用戶覺得不好搶」具體得多,也讓問題定義變得可以討論與驗證。

(2) 需求釐清階段:建立跨角色的共識基礎

當我們進入 Product Discovery 的中段,開始聚焦在特定功能或使用者任務時,需求會變得「有一點輪廓、但還說不清楚」。這時各角色心中都有想像,但想像彼此不一樣,於是團隊會出現這種對話:

• PM 說:「我們想讓用戶能在 28 天前訂早鳥票。」

• UX 說:「那畫面上怎麼顯示?是自動標記嗎?」

• RD 說:「這個早鳥票是根據什麼欄位?我們的 API 沒那個欄位喔。」

• QA 說:「那萬一沒有早鳥票的時候,會顯示錯誤訊息還是 fallback?」

這種「大家講的都沒錯,但又沒共識」的狀況,就是需求釐清中最常見的混沌地帶。這時,如果團隊能運用 Example Mapping 技術,把抽象的故事轉化為具體例子、行為規則與可視化地圖,就能快速建立共識,也能提早發現問題。

這時我們可以把剛剛的例子搬上桌,進行所謂的 Example Mapping(範例映射):

第一步:挑一則使用者故事(User Story)

例如:

作為一個乘客,當我在高鐵 App 上查詢票價時,我希望能看到是否有早鳥票,這樣我可以提早訂票省錢。

這一張「藍色便利貼」會放在地圖的最上方,代表本次討論的核心主題。

第二步:列出業務規則(Rules)

團隊針對這個故事,提出你認為應該遵守的行為規則。例如:

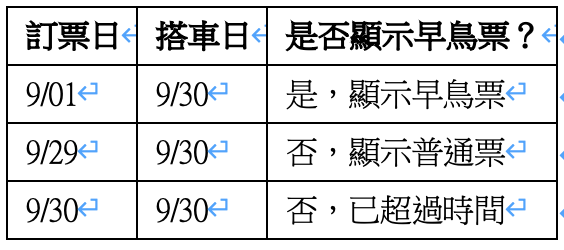

第三步:針對每條規則舉出例子(Examples)

這是整個過程最具價值的部分。你不只是列出規則,而是說:「來,我們用幾個具體的例子來看這條規則會不會卡住。」

例如對規則 #1,我們可以列出:

這些範例可以是表格,也可以寫成 Given–When–Then 句式。每個例子都貼在對應的規則下方,這樣團隊就能針對例子來挑戰規則的合理性。

第四步:記下還沒釐清的問題(Questions)

在範例討論過程中,團隊往往會冒出一些「欸這個怎麼處理?」的疑問。例如:

• 跨時區怎麼計算日期?

• 多人訂票時只有部分人可享早鳥,要怎麼顯示?

• 若用戶選擇了不可訂票的日期,是提示還是自動調整?

這些都會被記成「紅色便利貼」,貼在對應規則下,表示這些點要追問、調查、確認。不是現在馬上要解決,但必須進入追蹤清單。

透過這種範例,大家能討論得更深、更具體、更有共同語言。

(3) 假設驗證與 MVP 切割階段:哪些情境值得支援?

當你在產品探索中,常常會遇到這種對話:

• 「要不要支援跨月訂票?」

• 「萬一沒早鳥票了,我們要顯示什麼?」

• 「用戶會不會因為找不到早鳥票就放棄訂票?」

這些問題聽起來好像都值得處理,但資源有限,到底要先做哪個?晚點做哪個?哪些根本不重要? 這正是「假設驗證與 MVP 切割」的場景。

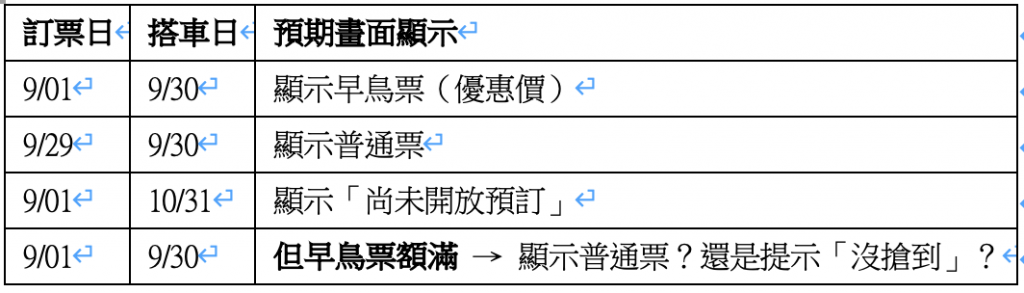

第一步:先寫出「可能要處理的情境」

這其實就是 SBE 的基本動作 —— 寫出範例(Example),把需求講清楚。

我們舉高鐵訂票 App 的「早鳥票」功能為例,先列出幾個情境:

最後這個例子,是個模糊情境,你的團隊會問:「這要先支援嗎?」

第二步:針對模糊情境,討論這是不是一個「假設」

比如你說:「我猜用戶會很在意『到底有沒有搶到早鳥票』,所以要給提示。」

這句話是個假設,還不是確定的需求。你可以用白話方式問:

「這是我們知道的嗎?還是我們猜的?」

如果是「猜的」,就先把它標記起來,別急著寫進規格,而是進入「待驗證」。

這就是所謂的「Assumption」,你可以不用卡片,用便利貼寫也行。

第三步:回頭問範例 → 「我們要不要支援這個?」

這時,SBE 的例子就幫上忙了。

假設我們針對「早鳥額滿」列了這個例子:

Given 訂票日是 9/01,

When 查詢 9/30 車次,

And 該班車早鳥已額滿,

Then 顯示「早鳥票已售完,僅剩普通票」

你可以問團隊三個問題來做決定:

這三個問題的答案,就是你在切 MVP(最小可行產品)時的依據。

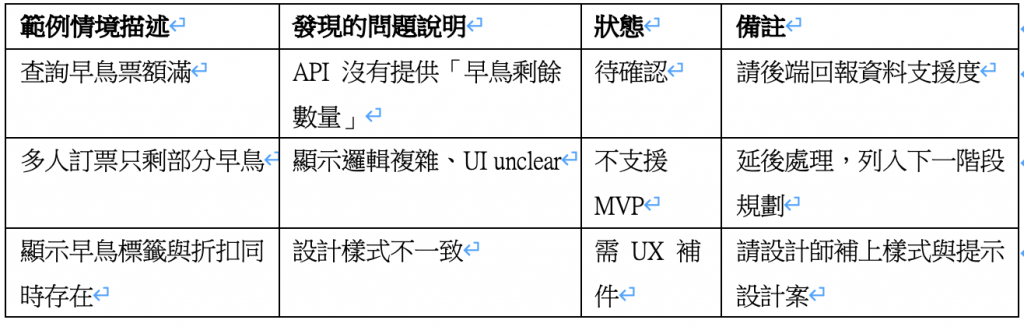

最後用表格整理:哪些要做?哪些先不做?

這些都是從範例出發來判斷的,不是憑感覺,也不是「老闆說的」。

(4) 技術可行性與設計風險探勘:例子能揭露潛在風險

在許多產品開發中,問題不是不會做,而是做下去才發現「原來這麼麻煩!」。尤其是那些「看起來只是顯示資料」「只是個欄位切換」的需求,往往隱藏著複雜的商業邏輯、資料同步難題、系統邊界問題或設計衝突。

這就是 SBE 發揮價值的地方。透過實例化需求,我們在還沒寫一行程式之前,就能提早看出這些風險。

假設我們要新增一個需求:顯示早鳥票額滿的提示與回退機制(fallback to 普通票)

從 PO 的角度聽起來可能像這樣:

「如果早鳥票已經沒了,就顯示『已售完』,然後顯示原價,這樣用戶比較不會誤會。」

聽起來沒問題對吧?但我們用 SBE 的方法,把它轉成範例來討論,你就會發現裡面潛藏的風險與挑戰。

範例 1:正常查詢 → 顯示早鳥票

Given 訂票日是 9/01,

And 搭乘日為 9/30(距離 28 天以上),

And 該班車尚有早鳥票,

When 使用者查詢車次時,

Then 顯示「早鳥票 NT$820(原價 NT$980)」

範例 2:查詢已額滿 → 顯示普通票與提示

Given 訂票日是 9/01,

And 搭乘日為 9/30(符合早鳥時段),

And 該班車早鳥票已售完,

When 使用者查詢車次時,

Then 顯示「早鳥票已售完,僅剩普通票 NT$980」

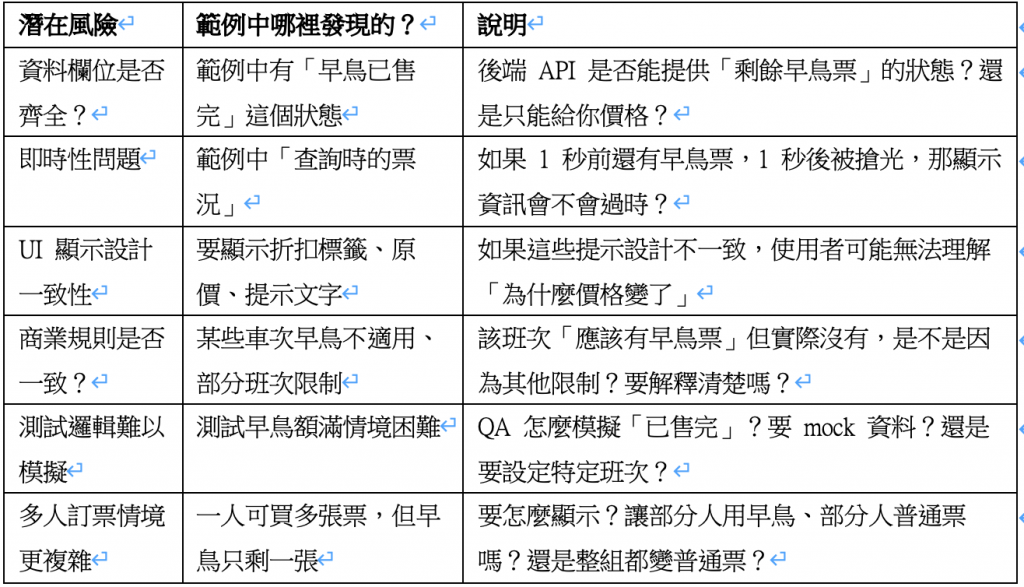

從這些範例中可能發現的風險有哪些?

為什麼這些問題要「用範例才會發現」?

如果你只是寫需求文字:「早鳥額滿時,顯示普通票」── 大家通常都會點頭說 OK。

但你一旦寫出具體範例,尤其是稍微「挑戰邊界」的例子,比如:

Given 使用者訂購 2 張票,

And 早鳥票僅剩 1 張,

Then 顯示什麼?拒絕?部分折扣?還是轉為普通票?

這樣的例子就會讓大家立刻停下來說:「欸……這好像有點複雜。」這樣問題就提前被發現,而不是等開發做完、測試卡關、設計被罵時才發現。

如何整理與追蹤這些風險?

你可以把每個例子對應到一張「風險追蹤卡」或欄位:

這樣你就能從「範例驅動」的方式,一路追蹤到「技術風險處理」,而不是靠經驗或臨時反應。

在 Product Discovery 階段,需求尚未成形、共識尚未建立,抽象的詞語往往令人誤解。這時候,實例化需求是一把能切開模糊與混亂的利刃。

透過範例,我們能:

• 看見問題真貌

• 對齊跨角色情境理解

• 篩選出真正有價值的 MVP 功能

• 預先發現風險與漏洞

這讓需求不再只是「寫在文件裡」,而是變成能被討論、被驗證、被優化的行為故事。當你希望開發出真正有價值的產品,實例化需求,是你不可或缺的思維與工具。