今天是我們三十天系統設計實戰旅程的第一天。在開始設計第一個系統之前,讓我們先談談什麼是真正的系統設計,以及接下來的旅程會如何展開。

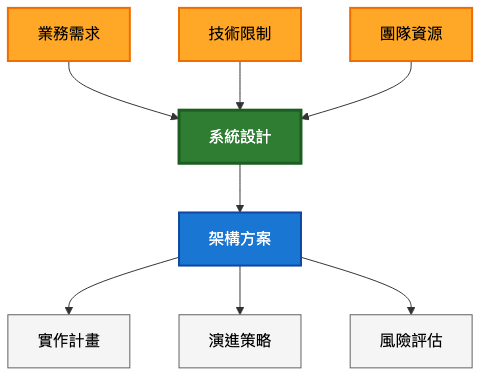

系統設計是一門藝術,需要在眾多限制條件下找到最適合的解決方案。

系統設計不是把功能實作出來就好。真正的挑戰在於理解需求的本質、預見系統的演進、平衡各種技術與商業考量。

首先,我們需要理解業務需求。一個電商系統最重要的是什麼?是每秒能處理多少訂單,還是確保每筆交易的正確性?是快速上線新功能,還是維持系統的穩定性?不同的答案會導向完全不同的架構設計。

其次,我們必須考慮現實限制。團隊有多少人?預算有多少?上線時程有多緊?技術債務有多重?這些看似與技術無關的因素,往往是決定架構成敗的關鍵。

最後,我們要為未來留下空間。今天設計的系統,三個月後需求可能翻倍,一年後可能需要重構,三年後可能需要重寫。好的架構設計不是預測未來,而是在不確定中保持彈性。

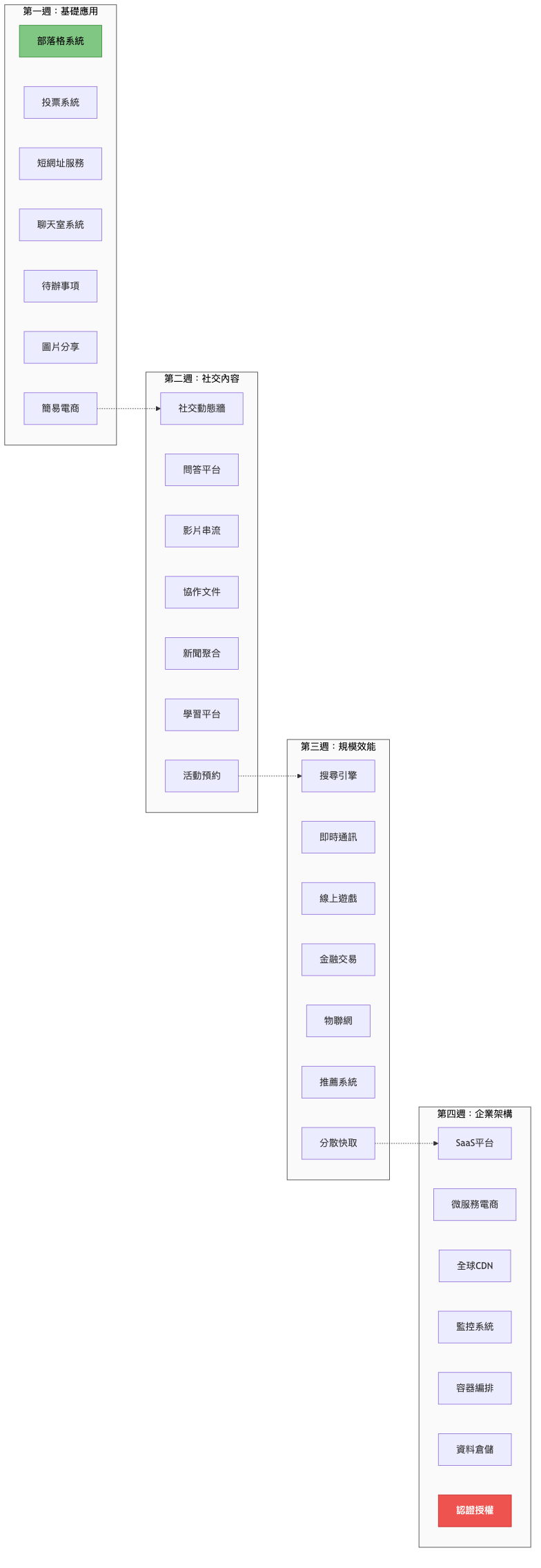

這三十個系統的選擇並非隨意。它們涵蓋了現代軟體開發中最常見的挑戰場景,從最基礎的CRUD應用到複雜的分散式系統,從面向消費者的社交平台到企業級的基礎設施。

第一週的七個系統看似簡單,但每一個都包含了系統設計的核心概念。個人部落格系統讓我們思考內容管理與發布流程,投票系統帶出了併發控制與資料一致性問題,短網址服務則是經典的系統設計面試題,涉及編碼演算法、資料庫設計、快取策略等多個層面。

第二週我們會進入更複雜的領域。社交媒體的動態牆不只是簡單的資料展示,背後涉及複雜的排序演算法與個人化推薦。影片串流平台則需要考慮大檔案處理、CDN分發、自適應串流等技術挑戰。線上協作文件更是分散式系統的經典案例,需要解決即時同步與衝突處理的難題。

第三週聚焦於規模與效能。當系統面對百萬、千萬甚至億級使用者時,每個設計決策都會被放大檢視。搜尋引擎需要在海量資料中提供毫秒級的查詢回應,金融交易系統不能容忍任何資料遺失,IoT平台要處理來自數百萬設備的即時資料流。

第四週則是企業級系統的綜合考驗。多租戶SaaS平台需要在共享資源與租戶隔離間取得平衡,微服務架構要解決服務拆分與整合的難題,全球CDN系統涉及跨地域的資料同步與一致性保證。

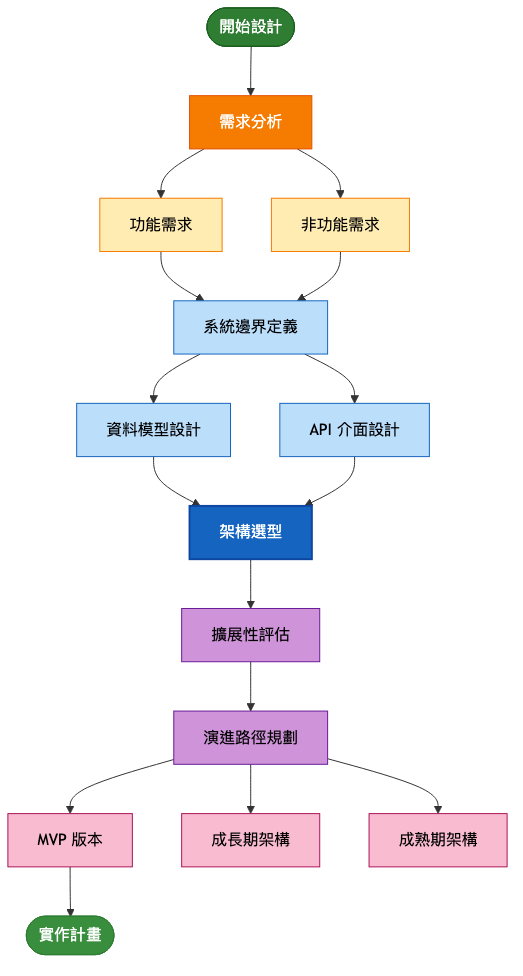

在接下來的三十天裡,我們會反覆運用一套思考框架。這不是僵化的公式,而是幫助我們系統性分析問題的工具。

第一步永遠是釐清需求。功能需求決定了系統要做什麼,非功能需求決定了系統要做到多好。一個每天一百個使用者的內部系統,與一個每秒十萬請求的公開服務,架構設計會完全不同。

第二步是定義系統邊界。哪些功能是核心,哪些可以依賴外部服務?要自己開發支付系統,還是整合第三方服務?要自建資料中心,還是使用雲端服務?這些決策會深刻影響後續的設計方向。

第三步是設計資料模型與API。資料如何組織、如何流動、如何被存取,這是系統的骨架。好的資料模型可以讓複雜的業務邏輯變得簡單,糟糕的設計則會成為永遠的技術債。

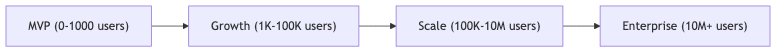

第四步是考慮系統的演進。從MVP到成熟產品,系統會經歷多個階段。理解這個演進路徑,才能做出適合當下的設計決策。

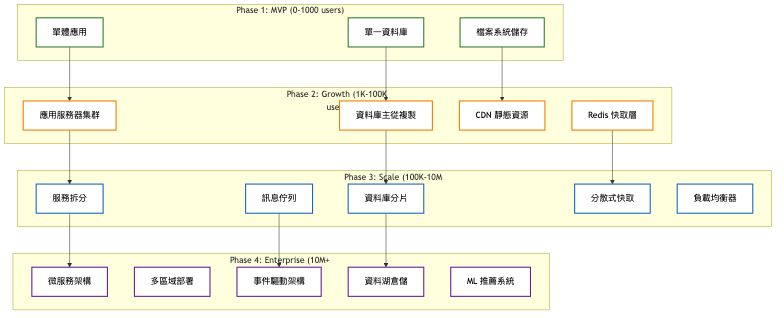

讓我們透過一個簡單的例子,看看系統是如何從簡單演進到複雜的。以一個社交平台為例:

初期可能是單體應用配上關聯式資料庫,成長期可能需要加入快取和訊息佇列,成熟期可能演進為微服務架構。

每個階段都有其合理性,過早採用複雜架構反而會拖慢開發速度。

這個系列文章採用的學習模式是:與 AI 的深度協作。

接下來的每篇文章都是與 AI 共同協作創作完成。這不是簡單的內容生成,而是一個深度的技術對話過程:

透過與 AI 的協作,我們能夠從現有的知識進一步深入研究:

這種學習方式代表了 AI 時代學習的新趨勢:不是被動接受知識,而是在對話中建構出理解。

每天閱讀文章只是學習的開始。真正的成長來自於主動思考與實踐。

當你看到題目時,請先花十五分鐘自己設計一個解決方案。不要擔心對錯,重要的是培養系統性思考的習慣。

閱讀文章時,特別注意那些與你的設計不同的地方。為什麼會有這樣的差異?是考慮了哪些你沒想到的因素?或者你的方案其實在某些場景下更合適?

系統設計沒有標準答案,理解不同方案的優劣取捨才是關鍵。

如果時間允許,選擇幾個感興趣的系統實際實作出來。

不需要完整的產品,一個能夠展示核心概念的原型就足夠。實作過程中遇到的問題,往往比讀十篇文章更有教育意義。

建議讀者在閱讀每篇文章時,也主動與 AI 進行技術討論:

讓我們一起探索這種全新的學習體驗。

明天我們將從「個人部落格系統」開始。這個看似簡單的系統包含了許多有趣的設計決策:靜態生成與動態渲染的權衡、內容管理的架構選擇、SEO 優化的技術考量,以及如何為未來的功能擴展預留空間。

記住,成為優秀的系統架構師不在於知道所有的技術細節,而在於能夠在複雜的限制條件下做出合理的取捨。接下來的三十天,我們會一起培養這種能力。

歡迎來到系統設計的世界。這裡沒有完美的答案,只有更適合的選擇。讓我們開始這段充滿挑戰與收穫的旅程。

感謝 未知作者 的精彩分享!

AI 相關的技術分享總是令人興奮,期待更多深入的內容。

實際的程式碼範例很有幫助,讓理論更容易理解。

遇到的問題和解決方案分享很實用,相信很多人都會遇到類似的情況。

也歡迎版主有空參考我的系列文「南桃AI重生記」:https://ithelp.ithome.com.tw/users/20046160/ironman/8311

如果覺得有幫助的話,也歡迎訂閱支持!

感謝!一起加油!

我也從中收穫許多,如果沒參加鐵人賽可能也不會以這趟旅程。

雖然仍然有許多主題到現在還是比較陌生,但從未知 -> 有方向能夠研究也是一件很讚的事情!