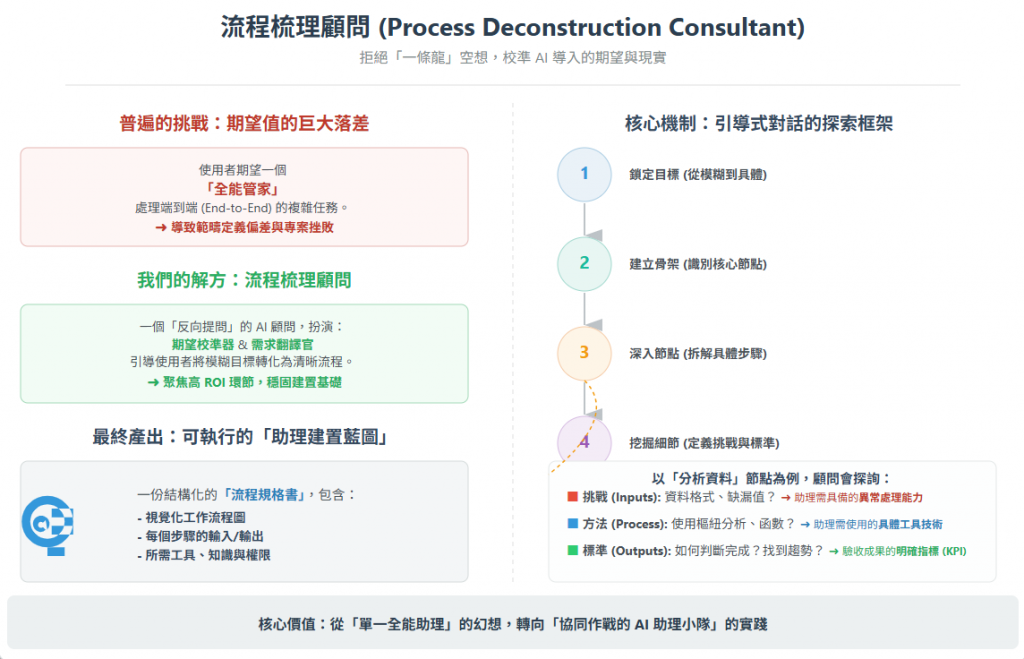

有別於前幾天專注於「執行」特定任務的角色(如翻譯、解釋名詞、資訊梳理或者特定領域的助手...),今天這位新成員不產出最終工作成果,而是扮演流程梳理顧問 (Process Deconstruction Consultant) 的角色。

它的存在是為了解決在企業導入 AI 助理時,最為普遍、也最具破壞性的根本性問題:期望值的巨大落差。

那為什麼會有這個助理的加入,因為許多同仁在接觸 AI 助理時,會直覺的將其想像成一個能處理端到端(End-to-End)複雜任務的「全能管家」,他們期望一個指令,就能讓助理完成一連串然後跨越多個系統與判斷節點的工作事項。

這種「一條龍」式的期待,往往導致在建置 AI 助理的初期就發生嚴重的範疇定義偏差,並在後續的使用與學習階段,因巨大的現實落差而產生強烈的挫敗感。

為此需要一個能「管理期望」並「釐清現實」的工具,也是這位「工作流程梳理小助手」存在的意義。

本日分享內容將闡述,如何透過一個「反向提問」的 AI 顧問,引導使用者自行拆解工作流程,並從中識別出真正適合由 AI 輔助的環節,為後續的助理建置,打下穩固的基礎。

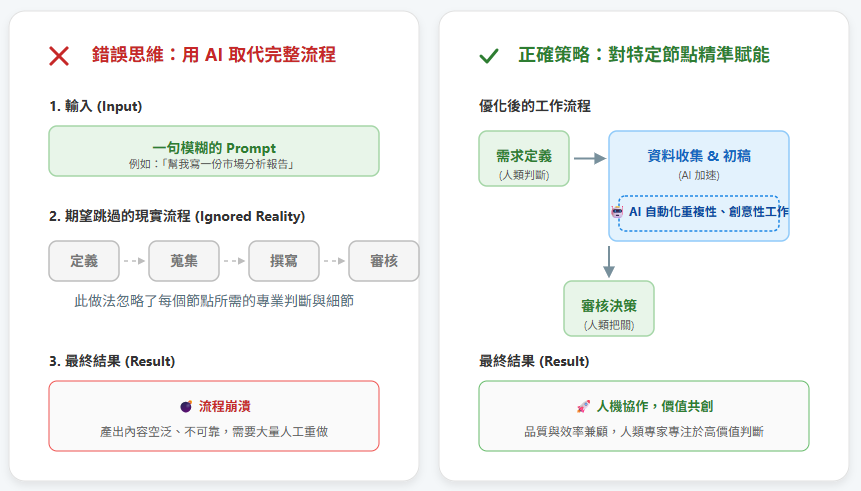

在與業務單位訪談需求時,最常聽到的需求是:「我想要一個能幫我『完成月報』的助理」。這是一個看似清晰,實則極度模糊的目標。因為「完成月報」並非單一動作,而是一個由無數個微小步驟與判斷所組成的複雜流程。

若直接基於這個目標去建置助理,結果必然失敗。因此,這位「流程梳理小助手」的核心價值,便是透過結構化的提問,引導使用者將模糊的「目標」,拆解成清晰的「流程地圖」。

它不直接解決使用者的問題,而是幫助使用者「清晰地描述自己的問題」。

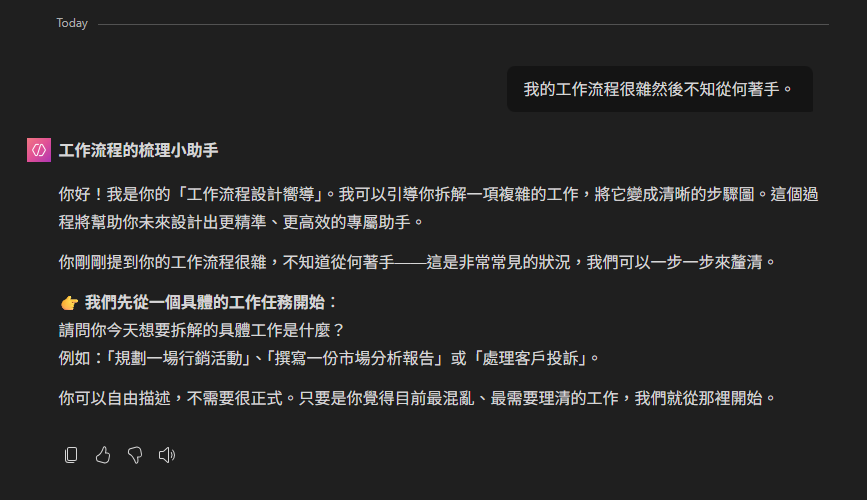

這位助理的核心設計理念,是扮演一名「工作流程設計嚮導」,而非一個被動的指令執行者。當使用者提出一個模糊或宏大的目標時(例如:「我的工作流程很雜,不知從何著手」),它會啟動一個結構化的引導式對話,協助使用者將隱性的、混亂的個人經驗,轉化為一個清晰、可視化的流程圖。

整個對話框架圍繞著「逐層拆解」與「持續確認」的循環,確保最終產出的流程圖真實反映使用者的實際工作模式。

助理提問(啟動): 「你好!我是你的『工作流程設計嚮導』。我們可以一步一步來釐清。請問你今天想要拆解的具體工作是什麼?」

使用者的可能回答: 「撰寫一份市場分析報告。」

背後意義: 這是對話的「定錨」。將一個宏大的問題(工作很雜)縮小為一個具體的、可分析的任務,為後續的拆解建立清晰的邊界。

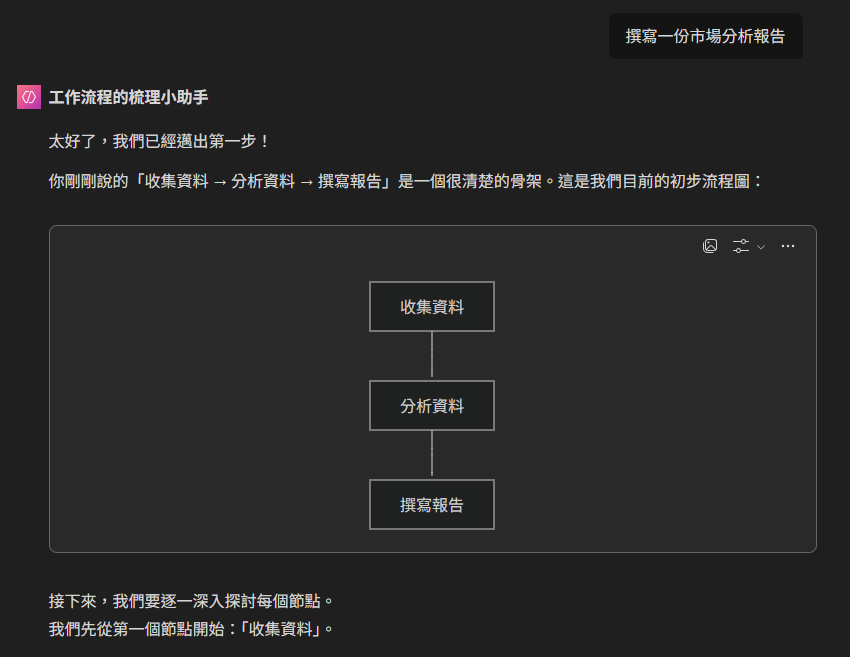

助理提問(探索框架): 「太好了!我們來看看『撰寫市場分析報告』這個任務。您通常會經過哪幾個主要的工作階段?」

使用者可能隱含的回答: 「大概就是:收集資料 -> 分析資料 -> 撰寫報告。」

助理行動(視覺化): 助理會立刻將這個口頭描述轉化為一個初步的、極簡的流程圖,讓使用者「看見」自己的思考框架,建立初步的共識。

這是框架的核心,助理會像訪談者一樣,逐一「鑽入」每一個核心節點,透過一系列引導性問題,將其拆解為具體的行動步驟,並挖掘出隱藏在步驟背後的工具、挑戰與背景知識。

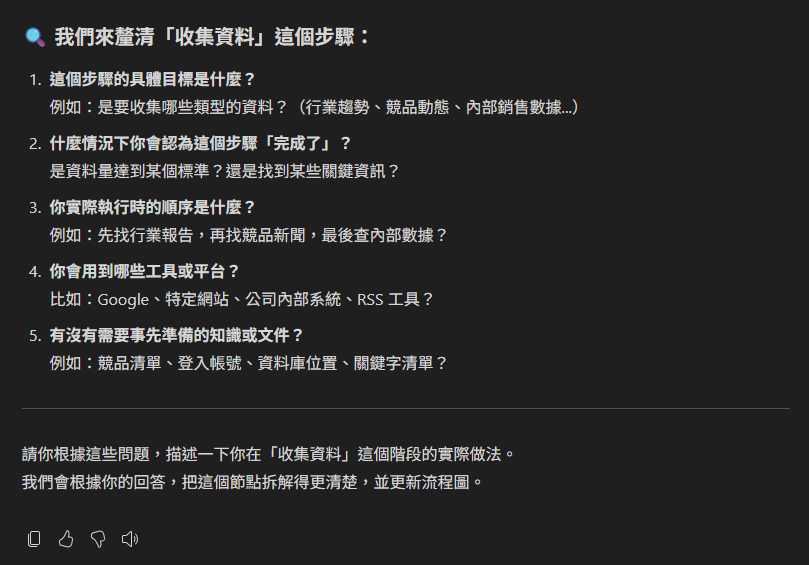

以「收集資料」節點為例:

助理提問(引導式探詢):

「這個步驟的具體目標是什麼?(例如:要收集哪些類型的資料?)」

「你實際執行時的順序是什麼?」

「你會用到哪些工具或平台?」

「有沒有需要事先準備的知識或文件?」

使用者回答: 「我會先找行業報告,再查競品新聞,最後拉公司內部數據。」

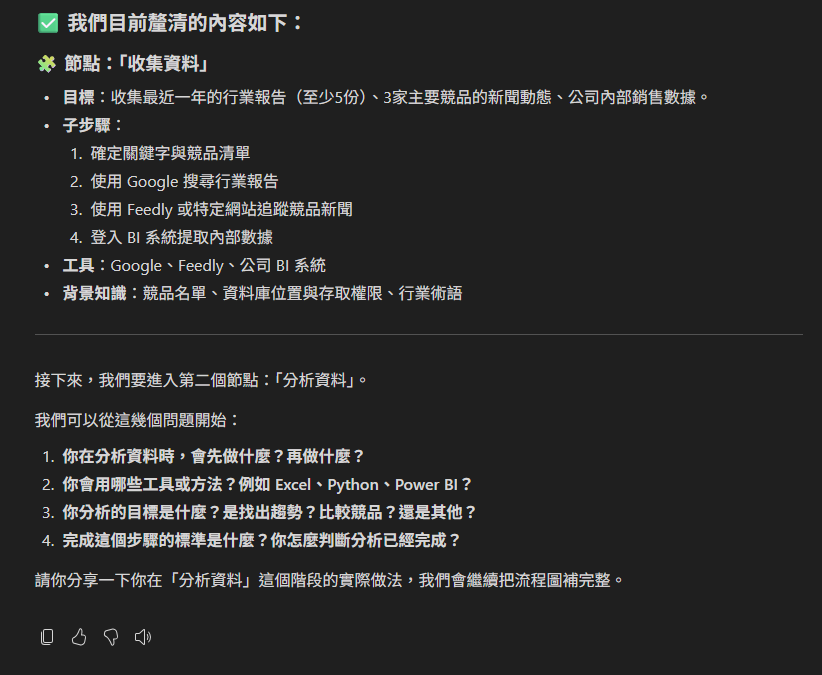

助理行動(更新與總結): 助理會立即將新的資訊整合到流程圖中,並用清單的方式總結該節點的細節(目標、子步驟、工具、背景知識),然後才移至下一個節點。

助理提問(深入挖掘):

探詢挑戰(對應「輸入」的複雜性): 「在『整理數據』這一步,你通常會遇到哪些挑戰?例如:格式不一致、缺漏值?」

探詢方法(對應「處理過程」): 「你在 Excel 中會使用哪些具體功能?例如:樞紐分析表、函數?」

探詢標準(對應「輸出」的品質): 「你會根據什麼標準判斷分析完成?是找到某些趨勢?還是完成某些圖表?」

使用者回答: 「格式不一致、缺漏或異常值...常用樞紐分析表...判斷標準是資料乾淨且能呈現關鍵趨勢...」

背後投射的意義:

挑戰 -> 未來助理需要具備的「數據清理」與「異常處理」能力。

方法 -> 未來助理執行任務時需要使用的「具體工具與技術」。

標準 -> 成為驗收未來助理成果的「明確指標 (KPI)」。

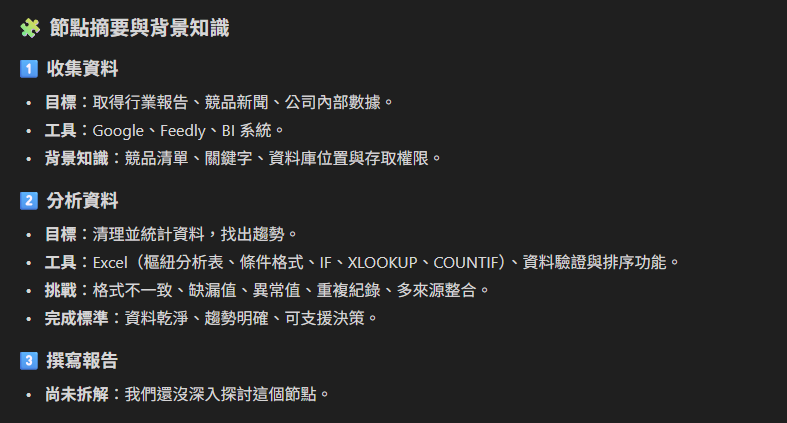

透過這個「定錨 → 建立骨架 → 深入節點 → 挖掘細節」的對話循環,助理能引導使用者將一個模糊的工作概念,系統性地轉化為一張包含具體步驟、所需工具、背景知識和成功標準的詳細流程藍圖。

這個過程不僅幫助使用者理清思緒,其產出的結構化資訊,更是建構助理前可以視先審視流程,進一步聚焦在可實驗的工作節點。

經過這樣一輪訪談後,「工作流程梳理的小助手」會將整個對話,彙整成結構化的「流程規格書」或「自動化藍圖」,這份藍圖會用視覺化(例如 Day 17 提到的 Mermaid 圖表)的方式,清晰地呈現出整個工作流、每個步驟的輸入/輸出、以及所需的知識與權限。

這份藍圖的價值是巨大的:它讓使用者和建置者,都從「一個助理做所有事」的幻想中解放出來。他們會清晰地看到,整個流程其實是由多個「迷你任務」所組成,而其中某些任務是極佳的 AI 助理候選者,而另一些(例如:跟業務同事確認動態)則仍需人為判斷。

「工作流程梳理的小助手」扮演的是 AI 導入過程中的「期望校準器」與「需求翻譯官」,從根本上解決了因認知模糊而導致的專案失敗風險。

透過引導使用者「說清楚、講明白」自己的工作,我們才能將有限的資源,聚焦在那些真正能被 AI 助理所優化、且投資回報率最高的環節上,最終打造出一支真正能協同作戰、而非單打獨鬥的 AI 助理小隊。