博客來-學習如何學習:補教界百億團隊培訓師,教你超高效的「知識變現」四步法

你的注意力是你最貴的資產,別再把它浪費在垃圾資訊上了。

在上一篇文章,我們聊了用「好奇心」驅動深度學習。

但沒多久一個更棘手的問題出來了:在這個資訊爆炸的時代,就算有再強的好奇心,我們的時間和精力也是有限的。

誠實的檢視自己的數位生活,發現:

數十個未讀的瀏覽器分頁,光是看著就心累。

博客來、房間書櫃上,好幾千本「待讀」的書,封面都還沒點開過。

買了一大堆課程,看的速度跟不上買的速度。

我們花費大量時間在收藏、分類、整理,這些行為讓我們產生了「正在學習」的錯覺。

但這其實是一種「偽學習」,它非但沒有帶來成長,反而消耗了我們最寶貴、無法再生產的資源——時間。(當然還有購入的金額成本)

要破解這個困局,我經歷了兩個關鍵的心態轉變,這徹底改變了我與資訊的關係。

我曾看過一張「人生月曆」,上面有 900 個格子,代表一個人 75 歲生命中的所有月份。

當你把已經過完的格子塗掉時,那種視覺上的震撼,遠比任何時間管理的道理都來得深刻。

我瞬間明白,資訊是無限的,但我的生命格子是有限的。

這個領悟讓我徹底改變了想法視角。

消費者心態: 追求「量」,看到免費課程、特價書籍就忍不住囤積,深怕錯過什麼 (FOMO - Fear Of Missing Out)。衡量標準是「我收藏了多少」。

投資者心態: 追求「質」與「回報率 (ROI)」,在投入時間前,會先評估「這份資料能為我帶來什麼長期價值?」他們樂於錯過那些低價值的資訊 (JOMO - Joy Of Missing Out)。衡量標準是「我從花費的時間裡,內化了多少」。

當你開始像個投資者一樣思考,你就不會再輕易地把寶貴的注意力「花掉」,而是會謹慎地把它「投資」在最有可能帶來回報的地方。

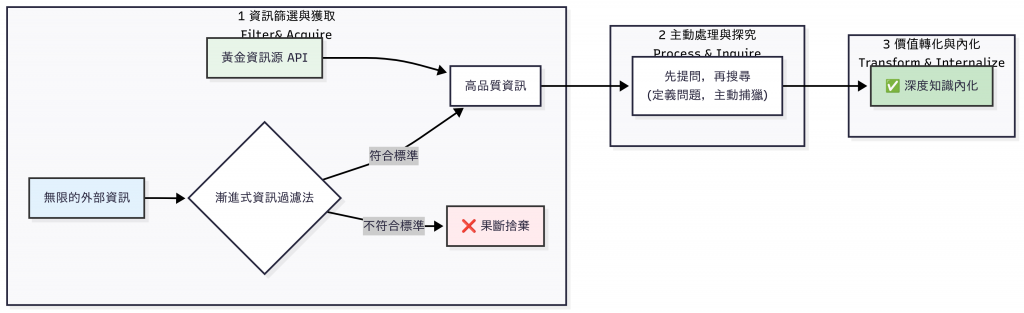

基於「知識投資者」的心態,我建立了一套篩選和獲取資訊的實踐方法。

我不再從茫茫的網路大海中撈針,而是為自己建立了一個高度客製化的「資訊 API」,只會回傳給我最高品質的資料。

我的清單包括:

權威的官方文件: 特定程式語言或框架的官方 Documentation。

信賴的領域專家或頂尖科技公司的部落格: 只追蹤那些言之有物、持續產出高品質內容的專家。

我會隨手維護這份清單,確保我的資訊來源永遠是最新、最精煉的。

對於清單之外的新資訊,我會啟動一個快速的「檢傷分類」流程,在 30 秒內決定它的去留,絕不猶豫:

來源檢查 (Source): 這是第一手資料(研究報告、官方發布)還是二手詮釋(新聞稿、部落格文章)?

作者檢查 (Author): 作者是誰?他在這個領域有信譽嗎?

結構檢查 (Structure): 文章是否有清晰的摘要、標題和結論?會不會太多廢話或太空洞?

這個 30 秒初篩 能幫我過濾掉 90% 的噪音。

只要有一項不符合標準,就會果斷關閉分頁。

如果一篇文章通過了初篩,但內容較為艱深,我會給它更多的時間,而不是草率放棄。學會放棄,是高效的第一步。

演算法是為了讓你停留更久,而不是讓你學得更快。我們必須奪回主導權。

第一層:精通「關鍵字搜尋」的技術 (術)

用 "" 進行精準搜尋。

用 site: 限定在特定網站內搜尋(site:developer.mozilla.org javascript promise)。

用 filetype: 尋找特定格式的文件(filetype:pdf machine learning survey)。

第二層:學會「提出好問題」的策略 (道)

在輸入任何關鍵字之前,先問自己:

「我真正想解決的問題是什麼?」

「這個問題的主要關鍵是什麼?」

「換個角度,反向思考,這個問題還可以怎麼問?」

先定義好問題,再用精準的搜尋技巧去尋找答案。才是從「被餵食」到「主動捕獵」的真正轉變。

篩選和獲取資訊的實踐方法流程圖

我們大腦的思考品質,取決於我們餵給它的資訊品質。

學會篩選資訊,進行資訊的斷捨離,更是一種愛惜自己有限生命與無價注意力的價值觀。

一起成為一個聰明的知識投資者吧。

#吳桑泥的學習三部曲 #資訊斷捨離 #高效學習 #知識管理 #時間管理

好的提問,其實很久以前............剛學Oracle資料庫,看了一堆書籍最後才發現,其實捨近求遠,oracle technology network裡面就已經是滿滿的知識,為何不去看,主要是全部都是英文。

首先要克服英文障礙,可以快速進入其他領域,讀原廠文件是最好的寶典。

沒錯! 只要先讓自己「不排斥看英文」,克服之後會發現會英文的世界很廣闊,可以第一手得到資料。

你的文章看起來很舒服,一定是經過很多時間安排及撰寫,見文如見人。

謝謝您的肯定![]()