博客來-學習如何學習:補教界百億團隊培訓師,教你超高效的「知識變現」四步法

別讓你的知識只活在 Localhost,學會將它部署到真實世界。

在前兩篇文章中,分享了要保有「好奇心」的心態,像「投資者」一樣,去替你的大腦餵食高品質的材料。

這是我們都經歷過的場景:

看完一門線上課程,當下感覺信心滿滿,每個知識點都懂了。但一周後,當你想實際應用時,卻發現腦中一片模糊。

你覺得自己對某個技術瞭解很深,直到有天同事請你解釋它的核心原理,你才支支吾吾,發現自己的理解原來有這麼多漏洞。

別覺得丟臉,我們都一樣。這不是你的記憶力有問題,是你學習的方法從一開始就錯了。

那怎麼辦?方法只有一個,停止輸入,開始輸出。

要打破這個詛咒,需要兩個根本性的認知升級。

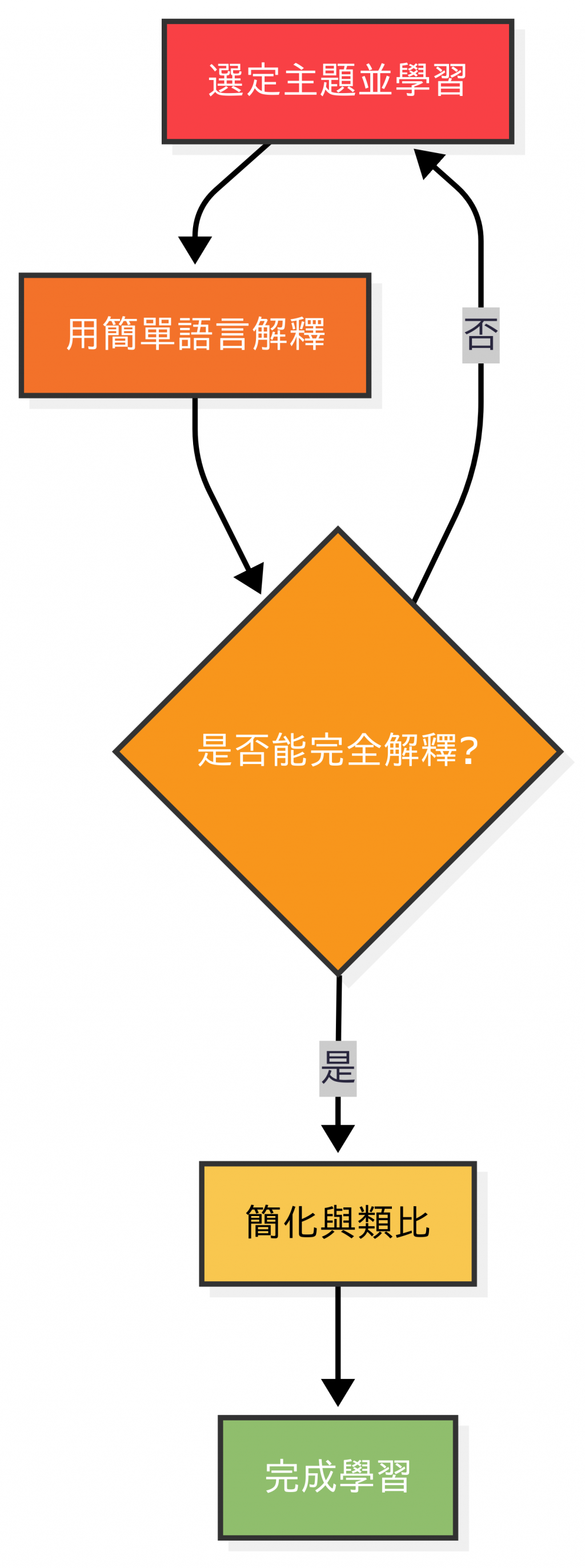

物理學家費曼有句名言:「如果你無法把一個概念簡單地解釋清楚,代表你還沒有真正理解它。」

每次學完一個新東西,逼自己用三句話把它解釋清楚。

不是三十句,是三句。寫下來。

然後去找個完全不懂的人,講給他聽。

如果他聽不懂,不是他的問題,代表自己還沒真正搞懂。回去重來。

「輸出」這個行為,會強迫我們將腦中那些模糊、零散、非結構化的想法,進行整理、提煉和邏輯化。

這個過程,就是對學習成果最嚴苛的「單元測試」(Unit Testing)。

當你嘗試寫一篇文章、做一場簡報,或是教導別人時,你知識體系中的所有 Bug、漏洞和邏輯不通的地方,都會無所遁形。

正是這個「除錯」的過程,才真的把知識內化為自己的東西。

你寫的每一篇文章與每一行程式碼,都在改變這個世界

為了確保我學到的東西能被成功「部署」,還有設計了一套包含準備、測試到發布的流程。

我把學到的每一個核心觀念,都用自己的話寫成一張獨立的「知識卡片」。

格式: 一個明確的標題 + 2-3 句核心解釋 + 1 個個人案例或比喻。

目的: 這些卡片不是為了「儲存」,而是為了「調用」。它們就像一個個設計良好的 API 端點,未來我可以輕易地將它們組合起來,構成一篇文章、一場演講或是一個解決方案。

這個過程,是把我腦中的知識,進行「模組化」與「元件化」,為高效輸出做好準備。

我主動去創造那些能「逼」我輸出的機會:

內部微分享: 在團隊的週會上,主動認領 5-10 分鐘的分享,可能是一個新工具的心得,或是一次踩坑經驗的總結。

寫作即思考: 開始寫技術部落格,記錄自己學習的過程。寫作的壓力,會成為我把事情研究得更透徹的最佳動力。

成為別人的答案: 當有同事或朋友來問我問題時,我會把它當成一次寶貴的練習機會,盡力把事情講得清晰、有條理。

在敏捷開發中,每個任務都有一個「完成的定義」。

我把這個概念也用在了學習上。

任何一個學習任務,如果沒有「輸出產物」,就不算真正「完成」。

看完一本書?產出: 一篇心得筆記或一張思維導圖。

完成一個專案?產出: 一份復盤文件,總結學到的教訓與最佳實踐。

學會一項新技能?產出: 做一個最小可行性產品 (MVP) 或寫一篇教學文章。

這個小小的儀式,確保了我的學習能形成一個完整的閉環。

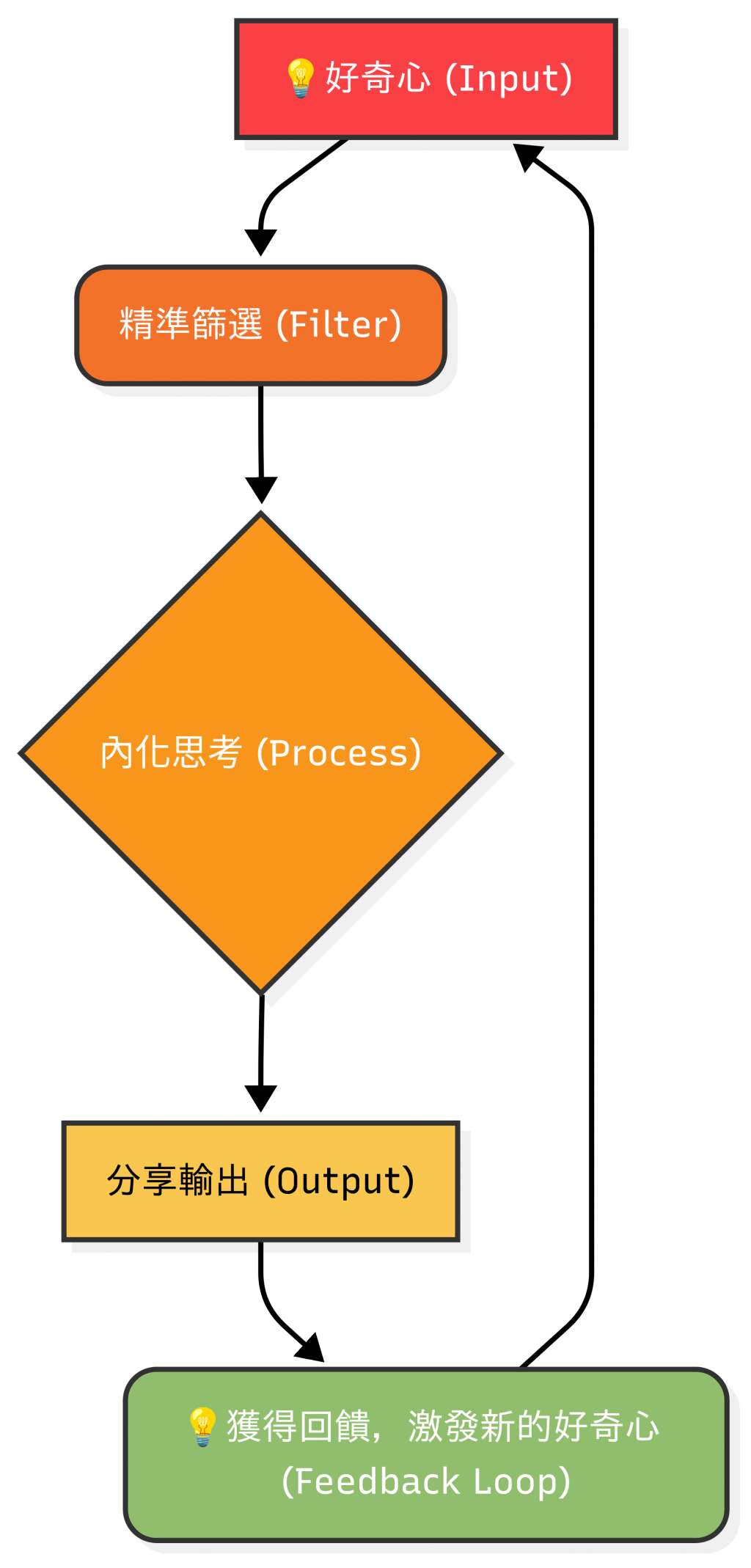

我們以「好奇心」為起點,用「投資者」的眼光篩選資訊,我們要以「分享」來完成價值的實現。

好奇心 (Input) → 精準篩選 (Filter) → 內化思考 (Process) → 分享輸出 (Output) → 獲得回饋,激發新的好奇心 (Feedback Loop)

真正讓人可以感到開心很久的,就是分享的成就感。

#吳桑泥的學習三部曲 #知識變現 #個人影響力 #學習閉環 #費曼學習法