身為工程師,我們一定都經歷過這種心情:

送出一個 Pull Request (PR) 後,心就懸在那裡。

接下來的半小時,你會坐立不安,不斷地刷新頁面,像等待法官判決的犯人。

如果資深同事留下一句 LGTM (Looks Good To Me),你如釋重負,今天充滿陽光。

如果他留下一連串的質疑和修改建議,你的心情立刻跌入谷底,開始懷疑自己的能力,甚至覺得自己不適合這份工作。

我們明明是一群以邏輯和理性為傲的生物,但我們的情緒和自我價值,卻常常被幾行文字輕易地左右。

我們渴望被認可、害怕被否定,我們努力寫出「別人眼中的好程式」,卻忘了問自己,這是不是「我心中的好程式」。

我們活在一個巨大的、無形的「他人評價系統」裡,不斷地追逐著別人的 +1 和 approve。

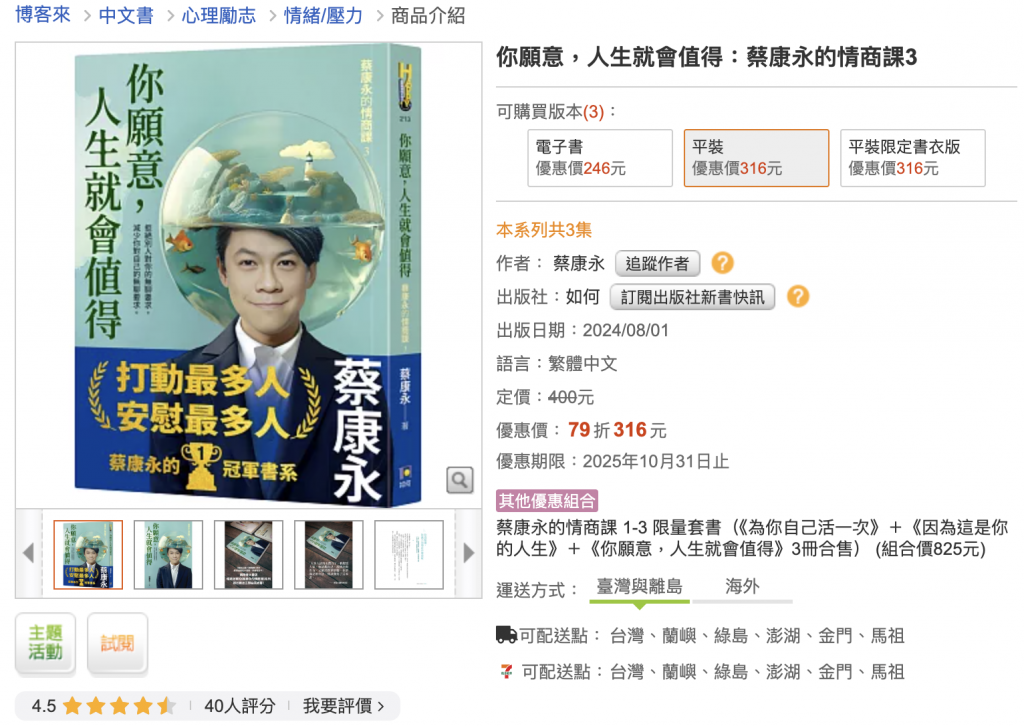

這種身心俱疲的感覺,在我讀了蔡康永的 《你願意,人生就會值得:蔡康永的情商課3》 後,可以獲得療癒。

書中的文字總能用溫柔的方式,刺破我們習以為常的盲點。

讀這本書時,我腦中不斷浮現「啊,原來是這樣!」的聲音。

其中,第一個讓我豁然開朗的觀念,就是我們從小被植入的「好人」設定。

蔡康永提到,我們總是被教育要「做個好人」、「做個有用的人」。

這句話的潛台詞是:你的價值,需要透過「對別人好」、「對別人有用」來證明。

於是,我們變成了辦公室裡的「濫好人」:

我們寫程式是為了滿足需求 (Requirement),但我們的人生,不該是為了滿足「所有人的需求」。

當你試圖讓所有人都滿意時,你正在寫一段註定會崩潰的義大利麵式程式碼 (Spaghetti Code)。

你的人生架構會充滿了不必要的依賴、混亂的邏輯,最終難以維護,效能低落。

這本書的關鍵,就在書名中的那三個字:「你願意」。

這三個字,代表著一種「權力的轉移」。

過去,我們把「評價自己」的權力,交給了主管、同事、父母,甚至是網路上的陌生人。我們的自信,是個外部 API,需要不斷地請求 (request) 他人的認可,才能得到短暫的回應 (response)。

而「你願意」,就是把這個權力收回來。

你願意,成為那個定義自己價值的人。

你願意,把自信從一個依賴外部網路的 API,重構成一個穩定、可靠的本地核心服務 (core service)。

你的價值,不是等你做出什麼豐功偉業之後才存在。你的價值,在你願意看重自己的那一刻,就已經存在。

這就像一個開源專案。

它的價值,不是由 GitHub 上星星的數量決定的。

就算只有一個使用者(就是你自己),只要它解決了你的問題,它就是有價值的。

星星的數量是「受歡迎程度」的指標,而不是「內在價值」的指標。

讀完這本書的第一部分,我最大的感受是「鬆綁」。

原來,我不需要窮盡一生去追求別人的 LGTM。

原來,「為自己而活」不是自私,而是身為一個獨立個體最基本的權利。

你不是為了滿足主管的 KPI 而存在。

你不是為了獲得同事的喜愛而存在。

你不是為了成為別人眼中那個「技術大神」而存在。

你,是為了你自己而存在。

從今天起,試著在心中練習這句話:「我願意,把評價我自己的權力,拿回來。」

這是啟動人生系統重構的第一步。

明天,我們來聊聊,當我們願意拿回主導權後,該如何動手修改我們內在的「預設值」,劃定人生的 API 邊界,不再讓別人隨意地呼叫與消耗我們的資源。

#你願意人生就會值得 #蔡康永 #情商課 #自我價值 #吳桑泥的升級書單