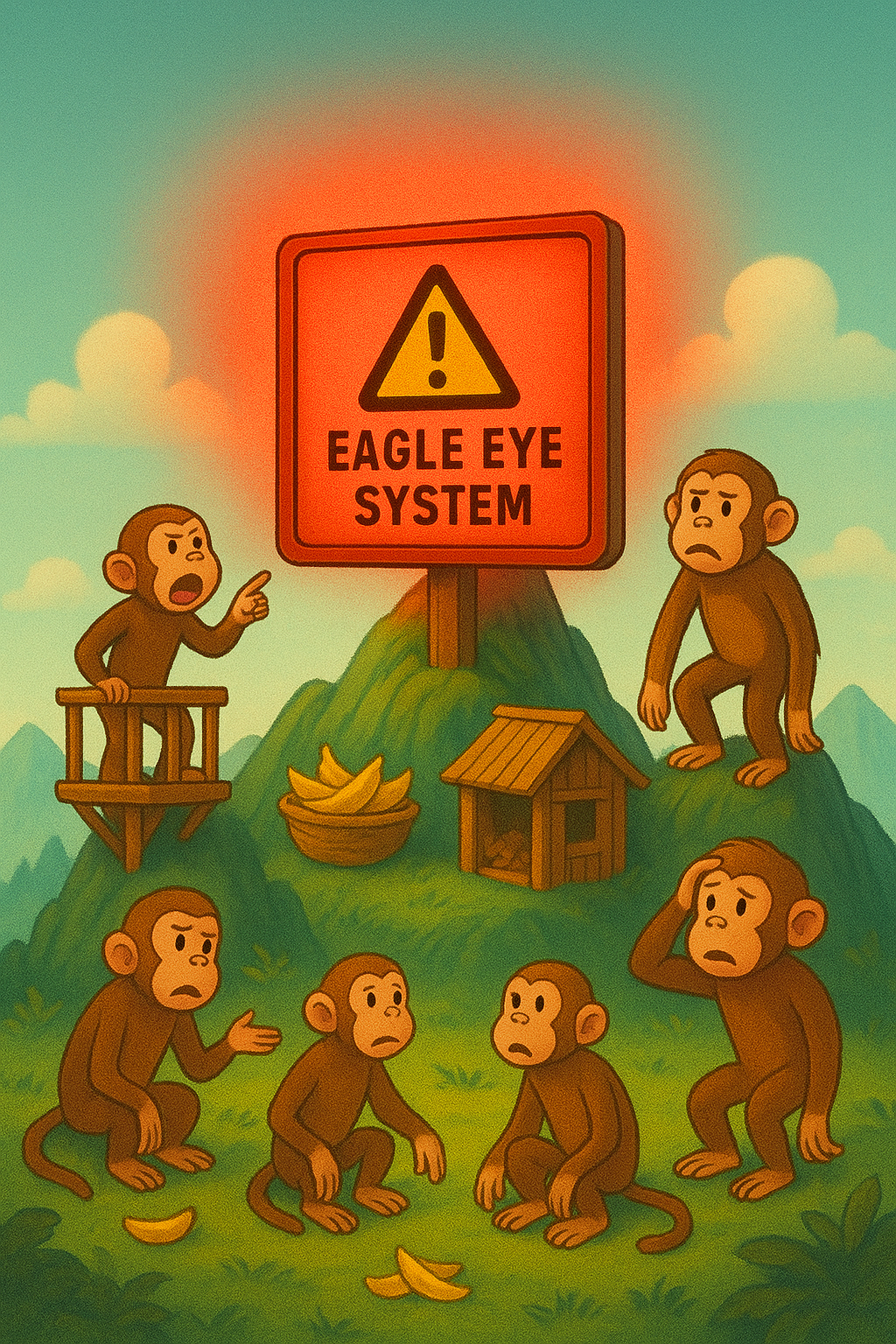

今天的主角,是 Project Banana Paradise AI 專案中的模組「鷹眼系統」,才剛上線沒多久卻出現紅色警戒!鷹眼系統被回報『很慢』,專案陷入緊急狀態!

AI Monkey Dashboard 上閃爍著刺眼的紅色警報,一則來自操作猿的緊急回報:「鷹眼系統反應嚴重延遲,慢到無法使用!」消息驚動了評審猿,他下達死命令:天亮之前,必須解決!

一場風暴,就此展開。

專案會議室裡,氣氛凝重。負責不同模組的猴子們齊聚一堂,但與其說是合作,不如說是一場大型甩鍋現場。

三方各執一詞,誰也說服不了誰。最後管理猿拍板定案:「既然都有可能,那就給我分頭去查!天亮前給我結果!」

於是,三組猴馬熬夜奮戰。前端團隊壓縮了圖片品質,後端團隊重寫了資料庫索引,維運團隊緊急擴充了伺服器。

第二天清晨,當所有猴子拖著疲憊的身軀回到崗位時,絕望地發現「鷹眼系統」還是一樣慢。

團隊士氣跌落谷底。

這時,一位剛加入專案的實習生小猴,怯生生地舉起手,問了那個最基本、卻被所有人忽略的問題:「那個…我們能不能請操作猿,分享一下他的螢幕,讓我們看看他所謂的「慢」,究竟是長什麼樣子?」

這個問題,像一道光照進了混亂的黑洞。連線後,操作猿分享了他的畫面。所有猴子都驚呆了:畫面載入和操作本身其實非常流暢,所謂的「慢」,是指畫面中香蕉樹的影像,跟現實世界相比,有將近五秒的延遲。

問題的根源,既不是前端渲染,也不是後端查詢,更不是伺服器負載。而是架設在山頂的網路攝影機,其訊號傳輸本身就有延遲!

就在真相大白時,不知情的管理猿怒氣沖沖地闖進來,對著筋疲力盡的團隊大吼:「為什麼你們沒摘到香蕉?!我明明說好要解決問題的!」

團隊的技術猿長抬起充滿血絲的雙眼,平靜地看著他,說了一個故事:「從前,有隻猴子也被這樣大罵:『為什麼你沒摘香蕉?明明說好要五根的!』牠低頭看著滿手的芭蕉,默默想:『但我們今天來的是檳榔園啊…』」

技術猿接著說:「老闆,我們花了整晚的時間在『香蕉園』裡埋頭苦幹,但真正的問題,卻發生在『檳榔園』。我們連問題的定義都沒搞清楚,又怎麼可能解決問題?」

這場 Debugging 鬧劇,完美地詮釋了「認知不同」會帶來多大的災難。

當你在討論別人或問題時,其實也在定義你自己:

猴子們都沒有錯,也只是基於自己的專業視角和經驗,做出了最直覺的判斷。

然而,在一個複雜的專案中,如果缺乏一個共同的問題定義,所有的努力都可能只是在浪費生命。

在下達指令或動手開工前,請務必提醒自己,先問「為什麼」,先對齊認知。

當然,如果你的組織文化就是「你照做就對了」,那或許該思考的,就不是怎麼解決問題,而是怎麼離開這個地方了。這次的慘案,源於對「問題」沒有共同的定義。

那麼在你的團隊中,你們是如何定義「完成 (Done)」或「問題已解決」的?有明確的標準嗎?

留言分享一下你們的作法吧🐵