嗨大家,我是 Debuguy。

昨天我們聊完了 Prompt 管理,今天要來解決一個更根本的問題:為什麼我的 ChatBot 每次都像失憶一樣?

想像一下這個場景:

👤 Debuguy:

@bot幫我查一下我們 API 的 authentication 文件🤖 Bot:

@Debuguy這是我們的 API authentication 文件連結:https://docs.company.com/auth👤 Debuguy:

@bot那 JWT token 的有效期限是多久?🤖 Bot:

@Debuguy不好意思,我不知道你指的是哪個 JWT token,請提供更多資訊。

「蛤?我剛剛才問過 API 的事情,你馬上就忘了?」

這就是典型的單輪對話問題。每次 Bot 收到新訊息時,它完全不記得之前發生過什麼事,就像每次見面都是第一次一樣。

讓我們回顧一下昨天的程式碼:

const chatFlow = ai.defineFlow(

{

name: 'chatFlow',

inputSchema: z.object({

text: z.string(),

user: z.string(),

ts: z.string(),

}),

},

async ({ user, ts, text }) => (await ai.prompt('chatbot')({

botUserId: process.env['SLACK_BOT_USER_ID']!,

prompt: `${user}@${ts}: ${text}`,

})).text

);

問題一目了然:我只把「當前這一則訊息」丟給 LLM,完全沒有提供任何歷史脈絡。

對 LLM 來說,每次收到的都是:

U1234567890@1699123456.123456: 那 JWT token 的有效期限是多久?

它怎麼可能知道你在問的是哪個 API 的 JWT token 呢?

一般來說,要實現多輪對話,標準做法是:

1. 設計資料庫 Schema

// conversations collection

{

_id: ObjectId,

user_id: String,

channel_id: String,

thread_id: String,

created_at: Date

}

// messages collection

{

_id: ObjectId,

conversation_id: ObjectId,

role: String, // 'user' or 'model'

content: String,

timestamp: Date

}

2. 實作對話管理邏輯

// 取得歷史對話

const conversation = await getOrCreateConversation(userId, channelId, threadId);

const history = await db.collection('messages')

.find({ conversation_id: conversation._id })

.sort({ timestamp: 1 })

.toArray();

// 建構完整的對話脈絡

const messages = [

{ role: 'system', content: systemPrompt },

...history.map(msg => ({ role: msg.role, content: msg.content })),

{ role: 'user', content: currentMessage }

];

// 儲存新訊息

await db.collection('messages').insertOne({

conversation_id: conversation._id,

role: 'user',

content: currentMessage,

timestamp: new Date()

});

const response = await generateResponse(messages);

await db.collection('messages').insertOne({

conversation_id: conversation._id,

role: 'assistant',

content: response,

timestamp: new Date()

});

3. 處理各種 Edge Cases

「哇,光是想到要寫這些程式碼就頭痛了...」

(雖然現在都是讓 AI 寫就是了 😜)

就在我準備開始設計資料庫 Schema 的時候,突然想到一個問題:

「等等,Slack 的 Thread 本身不就是一個對話串嗎?」

仔細想想,Slack Thread 具備了所有我需要的特性:

1. 天然的對話脈絡

2. 免費的儲存服務

3. 完整的 API 支援

thread_ts 取得整個 Thread 的訊息「這根本就是最被低估的資料庫啊!」

看到這裡,你的第一個想法是不是覺得,只要把 Thread 中的訊息按時間順序排列,然後一股腦丟給 LLM 就可以了?

U1234567890@1699123456.123456: 幫我查一下 API 文檔

assistant@1699123460.654321: 這是 API 文檔連結:https://docs.company.com/auth

U1234567890@1699123465.789012: 那 JWT token 的有效期限是多久?

我一開始的想法不是這樣。原因在於現代 LLM 本身就是基於對話格式設計的,它們定義了明確的 role 概念(最基本的就是 user、model),並且使用交錯的格式進行對話。

因此我第一個想法不是直接丟字串進去,而是要「偽造」LLM 的對話歷史,利用 LLM 本身熟悉的格式,讓它能「原地理解」對話脈絡。

現代 LLM 都是基於 messages 格式訓練的:

[

{ role: 'user', content: [...] },

{ role: 'model', content: [...] },

{ role: 'user', content: [...] }

]

將 Slack Thread 轉為標準 LLM 對話格式後,LLM 就不需要額外的算力去解析「我(LLM)之前說了什麼」,能專注於理解對話內容和生成回應。

看看我實際的 organizeMessages 函數:

function organizeMessages(

messages: { text: string; user: string; ts: string }[]

): { newMessages: string[], history: { role: 'user' | 'model', content: { text: string }[] }[] } {

const groups = messages.reduce((g, m) => {

const lastGroup = g[g.length - 1];

const role = m.user === process.env['SLACK_BOT_USER_ID'] ? 'model' : 'user';

m.text = role === 'user' ? `${m.user}@${m.ts}: ${m.text}` : m.text

if (lastGroup !== undefined && lastGroup.role === role) {

lastGroup.content.push({

text: m.text

});

} else {

g.push({

role: role,

content: [{ text: m.text }]

});

}

return g;

}, [] as { role: 'user' | 'model', content: { text: string }[] }[]);

return {

newMessages: groups.pop()!.content.map(c => c.text),

history: groups,

};

}

這個函數的關鍵設計:

const role = m.user === process.env['SLACK_BOT_USER_ID'] ? 'model' : 'user';

透過比對 user ID,自動識別訊息是來自 Bot 還是真人用戶。

if (lastGroup !== undefined && lastGroup.role === role) {

lastGroup.content.push({ text: m.text });

} else {

g.push({ role: role, content: [{ text: m.text }] });

}

這個邏輯處理了一個重要的現實情況:連續訊息的合併。

想像這個 Slack Thread:

👤 Debuguy: @bot 幫我查一下 API 文檔

👤 Debuguy: 特別是 authentication 的部分

🤖 Bot: 好的,讓我幫你找找

🤖 Bot: 這是 API authentication 文檔連結:https://docs.company.com/auth

🤖 Bot: 裡面有詳細的使用說明

👤 Debuguy: JWT token 的有效期限呢?

如果不做分組,LLM 會看到:

[

{ role: 'user', content: 'U1234@123: 幫我查一下 API 文檔' },

{ role: 'user', content: 'U1234@124: 特別是 authentication 的部分' },

{ role: 'model', content: '好的,讓我幫你找找' },

{ role: 'model', content: '這是 API authentication 文檔連結...' },

{ role: 'model', content: '裡面有詳細的使用說明' },

{ role: 'user', content: 'U1234@125: JWT token 的有效期限呢?' }

]

根據實戰經驗,有些 LLM 的 API 是不允許同一個 role 連續出現的,必須嚴格交錯。

但經過 organizeMessages 處理後:

[

{

role: 'user',

content: [

{ text: 'U1234@123: 幫我查一下 API 文檔' },

{ text: 'U1234@124: 特別是 authentication 的部分' }

]

},

{

role: 'model',

content: [

{ text: '好的,讓我幫你找找' },

{ text: '這是 API authentication 文檔連結...' },

{ text: '裡面有詳細的使用說明' }

]

}

]

現在 LLM 能清楚理解:用戶說了一輪話(包含兩個相關的請求),然後 Bot 回了一輪話(包含三個相關的回應)。

return {

newMessages: groups.pop()!.content.map(c => c.text),

history: groups,

};

這是一個特別的設計:把最後一組訊息從歷史中分離出來,作為「當前要處理的新訊息(prompt)」,而前面的部分作為「對話歷史」。

async function formatMessages(event: AppMentionEvent, client: WebClient): Promise<{ text: string; user: string; ts: string; }[]> {

if (event.thread_ts) {

const threadReplies = await client.conversations.replies({

channel: event.channel,

ts: event.thread_ts,

});

if (threadReplies.ok && threadReplies.messages) {

return threadReplies.messages

.filter((message) => Boolean(message.text && message.user && message.ts))

.map((message) => ({ text: message.text!, user: message.user!, ts: message.ts! }));

}

}

// 如果沒有 thread / reply,就只處理當前訊息

if (event.text && event.user && event.ts) {

return [{ text: event.text, user: event.user, ts: event.ts }];

}

return [];

}

這個函數負責:

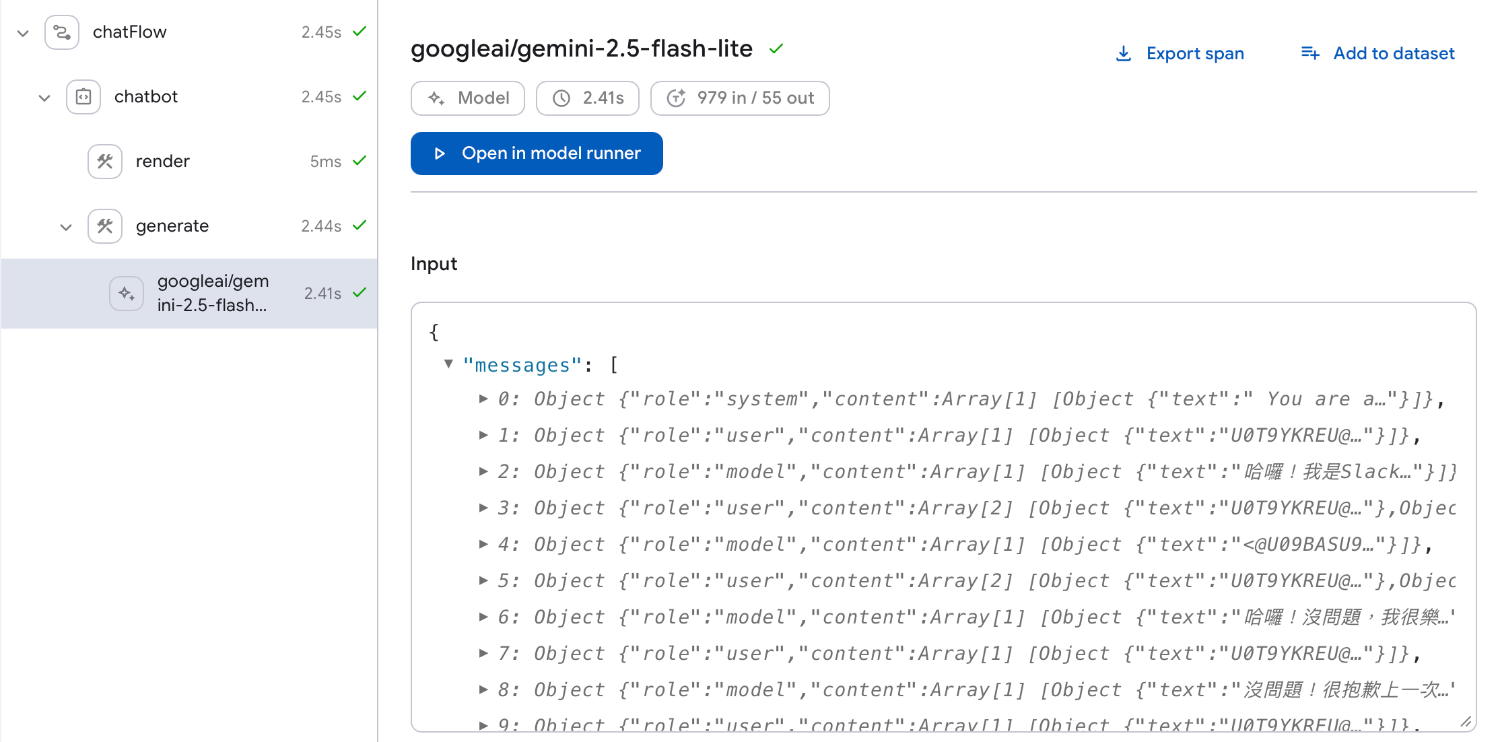

thread_ts 參數){ text, user, ts } 格式,方便後續處理const chatFlow = ai.defineFlow({

name: 'chatFlow',

inputSchema: z.object({

messages: z.array(z.object({

text: z.string(),

user: z.string(),

ts: z.string(),

})),

}),

},

async ({ messages }) => {

const { newMessages, history } = organizeMessages(messages);

return (await ai.prompt('chatbot')({

botUserId: process.env['SLACK_BOT_USER_ID']!,

prompt: newMessages,

}, {

messages: history // 這裡傳入標準化的對話歷史

})).text;

}

);

這個設計的精妙之處:

organizeMessages 專門處理訊息分組,Flow 專注於業務邏輯messages 格式async function startSlackBolt() {

const app = new slackBolt.App({

token: process.env['SLACK_BOT_TOKEN']!,

appToken: process.env['SLACK_APP_TOKEN']!,

socketMode: true,

});

app.event('app_mention', async ({ event, say, client }) => {

const messages = await formatMessages(event, client);

const response = await runFlow({

url: 'http://127.0.0.1:3400/chatFlow',

input: {

messages,

}

});

await say({ text: response, thread_ts: event.thread_ts || event.ts });

});

await app.start();

}

對應的 chatbot.prompt 檔案也需要調整:

---

model: googleai/gemini-2.5-flash-lite

config:

temperature: 0.2

topP: 0.95

topK: 30

thinkingConfig:

includeThoughts: true

thinkingBudget: -1

input:

schema:

botUserId: string

prompt(array): string

---

{{role "system"}}

You are a helpful AI assistant operating as a Slack bot.

Your Slack ID is {{botUserId}}.

The user who mentioned you is the one you must address in your reply.

You will receive a message from a user in a Slack channel. format is <USER_ID>@<TIMESTAMP>: <MESSAGE>.

**Your Response Style:**

* Be helpful, friendly, and conversational.

* When you finish your response, tag the user who originally mentioned you using their User ID, the format is <@USER_ID>.

* Always maintain a natural, human-like tone while being clear that you're an AI assistant.

Remember: You are not just executing commands; you are participating in conversations as a helpful team member.

{{role "user"}}

{{#each prompt}}

{{this}}

{{/each}}

為什麼 prompt 要用陣列?

因為 newMessages 可能包含多條連續的訊息:

// 當用戶連續發送多條訊息時

newMessages = [

"U1234@123: 幫我查一下 API 文檔",

"U1234@124: 特別是 authentication 的部分"

]

使用 Handlebars 的 {{#each}} 語法,可以把這些訊息都正確組合成一個 user role 的內容。

👤 Debuguy:

@bot幫我查一下 API authentication 文檔🤖 Bot:

@Debuguy這是文檔連結...👤 Debuguy:

@botJWT token 的有效期限呢?🤖 Bot:

@Debuguy請問你指的是哪個 JWT token?

👤 Debuguy:

@bot幫我查一下 API authentication 文檔🤖 Bot:

@Debuguy這是我們的 API authentication 文檔連結:https://docs.company.com/auth👤 Debuguy: JWT token 的有效期限呢?

🤖 Bot:

@Debuguy根據剛才提到的 API authentication 文檔,JWT token 的預設有效期限是 24 小時。你也可以在請求時透過expires_in參數自訂有效時間,最長不超過 7 天。

感受到差異了嗎?Bot 現在能:

LLM 收到: "U1@1: 查API文檔\nbot: 這裡是連結\nU1@2: JWT有效期?"

LLM 需要自己解析這個混亂的格式,浪費算力。

1. 資料庫維護零成本

2. 效能優化外包給 Slack

3. 資料生命週期管理

「當我意識到不用自己寫資料庫時的心情,就像在外套口袋找到 200 塊一樣開心!」

天然的對話體驗

透明的對話歷史

當 Thread 中有多個人參與時,對話會變得更複雜。這個我們明天會深入討論。

長對話可能會超過 LLM 的 context window,需要考慮歷史訊息的截斷策略。

每次都要呼叫 Slack API 取得 Thread 歷史,在高頻使用時可能需要考慮快取機制。

這次的解決方案證明了一個重要的設計原則:

善用現有的基礎設施,而不是重新發明輪子

Slack Thread 作為對話容器帶來的好處:

透過智慧型的訊息分組設計,我們實現了:

當然,這個方法不見得適用於所有場景,但對於 Slack ChatBot 來說,它是一個相當優雅的解決方案。

「有時候最好的技術決策,就是少寫一些程式碼」

明天我們來面對更大的挑戰:多人對話。當你的 Thread 中不只有你和 Bot,還有其他同事參與時,事情會變得更有趣(也更複雜)。

完整的原始碼在這裡,記得試試看多輪對話的效果!

AI 的發展變化很快,目前這個想法以及專案也還在實驗中。但也許透過這個過程大家可以有一些經驗和想法互相交流,歡迎大家追蹤這個系列。

也歡迎追蹤我的 Threads @debuguy.dev