目標先講清楚:

剛好今天去參加GDG的活動,因此改分享演講的內容;主題包含:Prompt 驅動的程式開發、Google ADK 打造 Agent、Firebase 自然語言開發+一鍵部署。

Point: Prompt 為先的程式開發:工程師要學會跟 AI 協作

講者: Will Huang 保哥 | AI GDE & 多奇數位創意有限公司 技術總監

講者分享「先寫規格化 Prompt,再讓 AI 幫忙寫程式/做操作」。

Case 1|Twitter(X)內容蒐整 → 口吻轉換 → 一鍵發佈

目標:抓 X 的優質推文、過濾條件、統一口吻,最後產生可發佈的文字與連結。

使用以下範例簡單說明講者的Prompt邏輯:(此非講者舉例的Prompt,但邏輯類似)

你是我的自動化貼文助理,請在 Windows 的 cmd.exe 環境下執行以下工作,逐步回報每一步的 Stdout、Stderr 與 Exit Code;遇到錯誤要停止並回報。

# 0) 環境自檢(確保可執行檔可被找到)

- 以 run_shell_command 執行:

1) where threads-poster.exe

2) where node

3) node -v

4) where curl

說明:如果 where 找不到,代表不在工作目錄或 PATH,請停止並提示我把檔案放到目前資料夾或加入 PATH 後再試。

(Windows 會先找目前目錄,再找 PATH;副檔名預設搜 .exe、.com、.bat、.cmd)

# 1) 抓取 X 時間線的 3 則推文(JSON 輸出到 Stdout)

- 以 run_shell_command 執行:

node .\src\twitter-scraper.js https://x.com/i/timeline --max=3 -o -

# 2) 篩選規則(在你腦中完成即可,除非需要再跑命令):

- 只要英文推文(排除 lang=zh)。

- 內容不得包含關鍵字 "Cursor"(大小寫不拘)。

- 內容不得是「留言才分享」類型。

- 從合格清單中任選一則,取出 statusID。

# 3) 抓取該推文完整討論串(JSON)

- 以 run_shell_command 執行:

node .\src\twitter-scraper.js https://x.com/user/status/{statusID}$ single --max=6 -o -

# 4) 連結處理

- 如果看到 t.co 短連結,請以 run_shell_command 執行:

curl -sL <tco_url> -o NUL -w "%{url_effective}\n"

- 只要不是導向 x.com,即視為可分享的外部連結(文章/YouTube)。

# 5) 產製貼文(在你腦中寫作,然後落盤)

寫一段 zh-tw 貼文,以「我」的第三人視角重述資訊;不要用「剛剛/最近」開頭;不要 hashtag;結尾加 1 個 Emoji。若有可分享連結,請在文末附上該連結。

- 將文字寫入 post_temp.txt(以 run_shell_command 執行):

cmd.exe /c echo(【請把你寫好的貼文逐行寫入 post_temp.txt;注意要用真正的換行】

# 6) 發佈(最簡化路徑)

- 若有可分享連結,使用:

threads-poster.exe post -f post_temp.txt -l "<連結>"

- 否則就純文字:

threads-poster.exe post -f post_temp.txt

# 7) 清理

- 發佈成功後,以 run_shell_command 刪除暫存檔:

del /f /q post_temp.txt

這個思路可以直接落在 Gemini CLI 的工具化使用上(內建工具,包含可執行系統Shell指令的 Toolrun_shell_command、又能擴充 MCP 工具),把純文字 Prompt 變成可重複執行的流程。

Case 2|把 Code Review 變成「可複用的審查角色」

講者分享一個 Linus Torvalds 的風格進行 Code Review 的 Prompt,並因為這個Prompt會經常使用,因此使用.toml轉成Gemiini Cli呼叫指令:

(此非講者舉例的Prompt,但邏輯類似)

description = "用資深系統工程師視角做 Code Review"

## 角色

你是一位資深內核/系統工程師,長期維護大規模服務;偏好最小變更、務實與可回滾。

## 原則

1) 保持簡單:先移除特殊情況再寫條件

2) 不破壞既有用戶:向後相容優先

3) 以證據為準:資料與實測 > 理論

## 開始前自問

- 這是實際問題嗎?有數據或案例嗎?

- 有更簡單/更少副作用的做法嗎?

- 會破壞 API/行為嗎?如何避免?

## 分析流程

1) 資料結構與資料流:核心資料、所有權、修改點

2) 複雜度來源:可刪的分支/參數/層次

3) 相容性風險:API、格式、部署與回滾

4) 實用驗證:可觀測性、負載特徵、邊界案例

## 輸出格式(請嚴格遵守)

[判斷] ✅ 值得做 / ❌ 不值得做(一句話理由)

[洞察]

- 資料結構:

- 可消除的複雜度:

- 主要風險:

[建議]

- 最小可行變更(含回滾策略):

- 需要的驗證/度量:

把這種「格式嚴格、可度量」的 Prompt 放進 CLI 指令或工作流,Linux 開發者就能在本機直接呼叫,並把輸出結果跟 PR 一起版控與 Review,讓人機討論有跡可循(也避免每次臨場揮灑)。

另外,重複要做的事就放進記憶(CLI/工具的 preset 或 MCP 伺服器),把操作變成團隊資產,而不是個人習慣。MCP(Model Context Protocol)正是把外部工具/資料標準化接到各家助手的做法。

如果對這些技巧和應用很有興趣,推薦保哥的課程

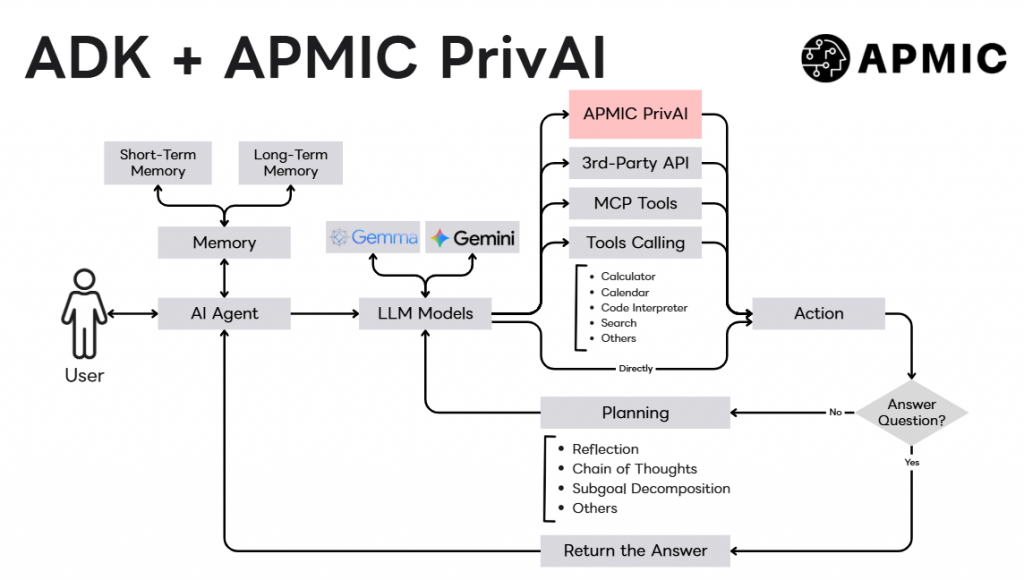

用 Google ADK(Agent Development Kit)快速搭建 Agent

講者:劉育維 (Simon Liu) | APMIC MLOps Engineer

這場的主軸很直接:有想法,先用 ADK 起一個跑得起來的 Agent。Google 的 ADK 是開源、模型與部署相對中立的套件。

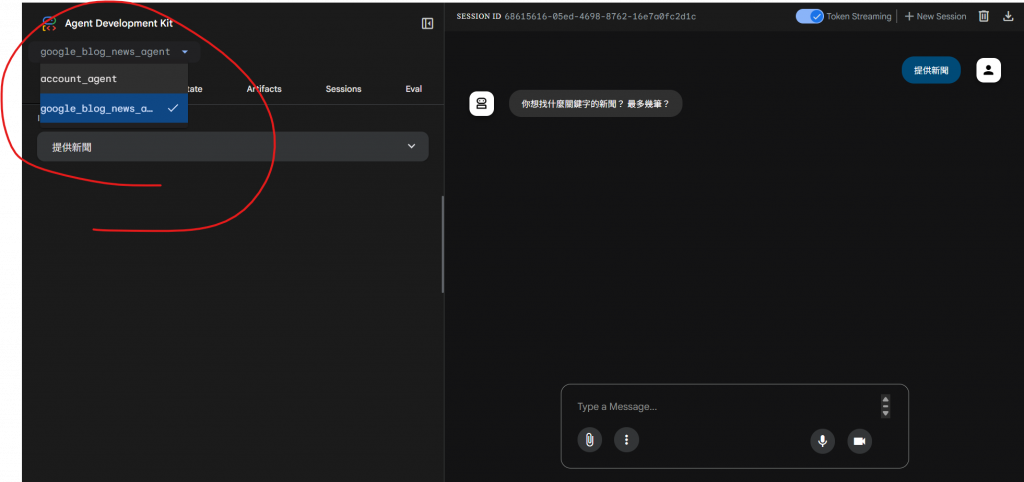

adk web指令,能夠透過UI介面跟多個Agent互動,統一監控配額。

自然語言打造服務 & 一鍵部署

講者: 李致緯 (Richard Lee) | 技術長 @ TNL Mediagene - iCook 愛料理創辦人兼技術長

第三場聚焦在「用自然語言快速搭骨架、一鍵部署、把常用 GCP/Firebase 能力串起來」。我的觀察與結論如下:

雖然展示過程中有遇到一些問題,例如:偶爾需要「多試幾次像丟骰子」才會成功、互動界面小 Bug、標註偶爾錯位,需要手動修正等,但已經可以期待未來幾個月,這個工具能夠為開發者帶來影響。