在 昨天 (Day 6) 我們讓 LLM 學會使用工具,能查天氣、看文件、甚至寄出 email。

這樣的 AI 已經會「動手」,但它還缺少一個關鍵能力:安排順序。

想像你交代 AI:「幫我規劃今天去美泉宮、美景宮、聖史蒂芬大教堂。」

如果它只是單純查詢資訊、逐一回覆,最後你拿到的仍然是一堆零散結果,而不是一個完整的行程表。

這就是 Planning(規劃) 的價值:

能把一個目標拆解成一系列可執行步驟,並考量前後順序與限制,讓 AI 的行動更有條理。

Planning Pattern 的精神是 Plan → Execute:先規劃,再執行。

圖:Planning Pattern 流程圖,展現「先規劃、再執行」的典型模式。計劃一次生成,不會在過程中重排,只能在執行階段根據情況微調。

以下用「一日三景點行程」來展示最小可行範例。

規劃今天從上午 9 點出發,參觀維也納三個景點:

美泉宮、美景宮、聖史蒂芬大教堂。

條件:

- 每個景點至少 2 小時

- 景點之間交通 30 分鐘

- 必須在 18:00 前結束

import google.generativeai as genai

import json

from datetime import datetime, timedelta

# ---- 初始化 LLM ----

genai.configure(api_key="你的_API_KEY")

llm = genai.GenerativeModel("gemini-2.5-flash")

# Step 1: 請 AI 生成計劃(要求 JSON 格式,含 place)

query = """

請規劃今天從上午 9 點出發,參觀維也納三個景點:

美泉宮、美景宮、聖史蒂芬大教堂。

條件:

- 每個景點至少 2 小時

- 景點之間交通 30 分鐘

- 必須在 18:00 前結束

請只輸出 JSON 格式,每個步驟包含:

title, place, minutes, indoor (是否室內, true/false)。

"""

response = llm.generate_content(query).text

print("AI 原始輸出:", response)

# Step 2: 清理 JSON(避免 LLM 輸出帶有 ```json ... ```)

raw = response.strip()

if raw.startswith("```"):

raw = raw.split("```")[1]

raw = raw.replace("json", "", 1).strip()

plan = json.loads(raw)

# Step 3: Tool (模擬天氣 API)

def get_weather(city: str):

return "rain" # 假設今天下雨

# Step 4: 執行計劃

weather = get_weather("Vienna")

print("\n今日天氣:", weather)

time = datetime.strptime("09:00", "%H:%M")

end = datetime.strptime("18:00", "%H:%M")

for task in plan:

duration = task["minutes"]

if weather == "rain" and "前往" in task["title"]:

duration = int(duration * 1.5) # 下雨天交通延長 1.5 倍

task["title"] += "(因下雨延誤)"

finish = time + timedelta(minutes=duration)

print(f"{time.strftime('%H:%M')}–{finish.strftime('%H:%M')} {task['title']}")

time = finish

print("行程可行!" if time <= end else "行程超時!")

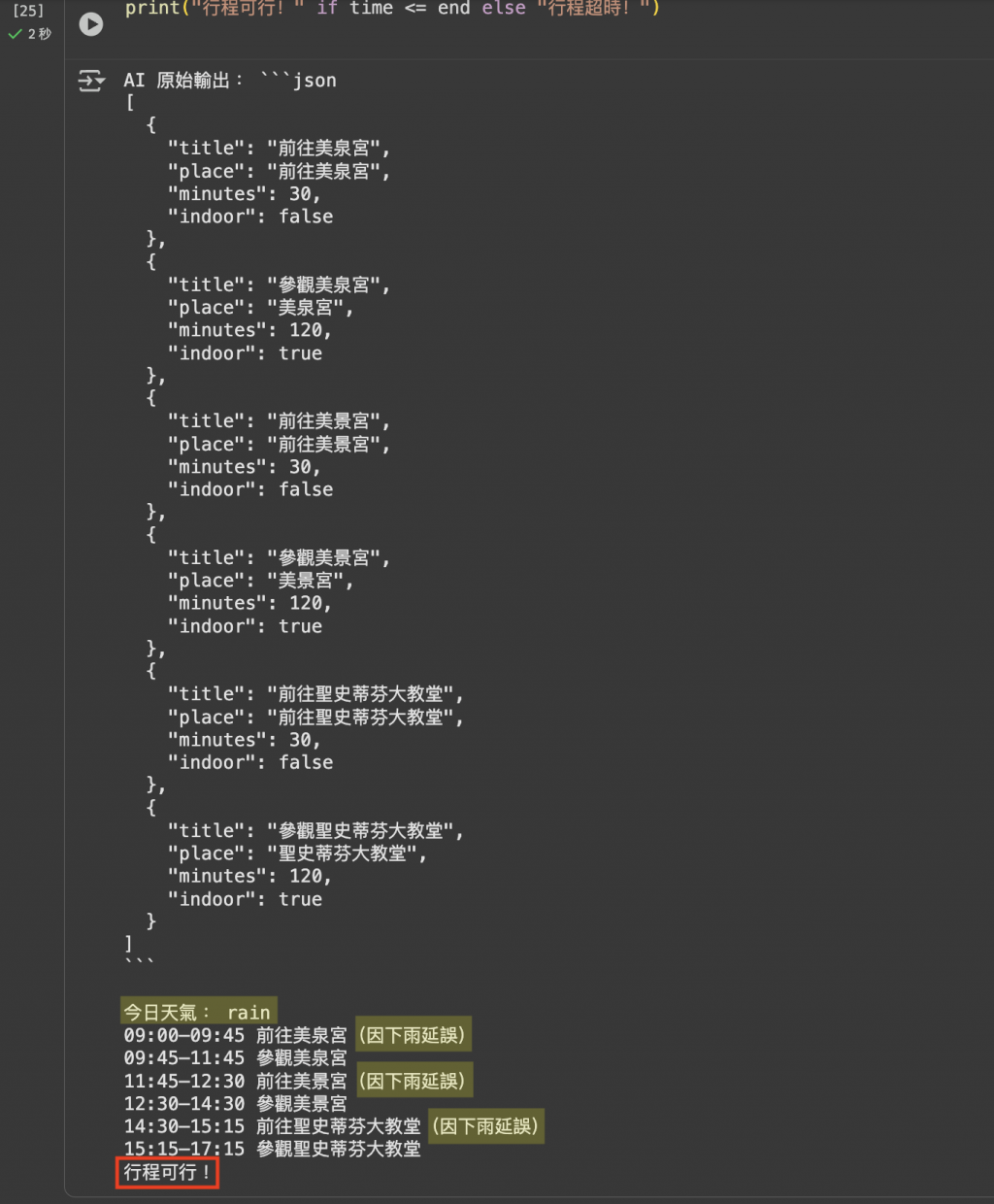

圖:Demo 1 執行結果。行程表完全依照 AI 事先產生的靜態計劃執行,下雨只影響交通時間,但仍能在限制時間內完成行程。

你可能會注意到:這份計劃裡 沒有「查天氣」這個步驟。這不是錯誤,而是 Planning Pattern 的特性。

在 Plan-and-Execute 模式中:

換句話說,計劃本身是靜態的,外部世界的變化只會在執行時影響最終結果。

這也是為什麼在後續的章節,我們會介紹 ReAct,讓 AI 不僅能規劃,還能邊想邊查。

假設今天臨時發現 美景宮休館,在 Planning Pattern 下,AI 不會自動幫你「重排新計劃」,而是系統在執行階段偵測到問題後,刪掉無法執行的步驟,然後繼續照原本的計劃執行下去。

import google.generativeai as genai

import json

from datetime import datetime, timedelta

# ---- 初始化 LLM ----

genai.configure(api_key="你的_API_KEY")

llm = genai.GenerativeModel("gemini-2.5-flash")

# Step 1: 請 AI 生成計劃(包含 place 欄位)

query = """

請規劃今天從上午 9 點出發,參觀維也納三個景點:

美泉宮、美景宮、聖史蒂芬大教堂。

條件:

- 每個景點至少 2 小時

- 景點之間交通 30 分鐘

- 必須在 18:00 前結束

請只輸出 JSON 格式,每個步驟包含:

title, place, minutes, indoor (是否室內, true/false)。

"""

response = llm.generate_content(query).text

# Step 2: 清理 JSON(避免 LLM 輸出帶有 ```json ... ```)

raw = response.strip()

if raw.startswith("```"):

raw = raw.split("```")[1]

raw = raw.replace("json", "", 1).strip()

plan = json.loads(raw)

# Step 3: Tool (模擬天氣 API)

def get_weather(city: str):

return "rain" # 假設今天下雨

# Step 4: Tool (檢查景點是否開放)

def check_open(place: str):

closed_places = ["美景宮"] # 假設美景宮休館

return place not in closed_places

# Step 5: 執行計劃

weather = get_weather("Vienna")

print("\n今日天氣:", weather)

time = datetime.strptime("09:00", "%H:%M")

end = datetime.strptime("18:00", "%H:%M")

for task in plan:

# 如果是參觀景點,先檢查是否開放

if "參觀" in task["title"]:

if not check_open(task["place"]):

print(f"{task['place']} 今日休館,跳過此步驟")

continue

duration = task["minutes"]

# 下雨 → 戶外交通延長 1.5 倍

if weather == "rain" and "前往" in task["title"]:

duration = int(duration * 1.5) # 交通延長 1.5 倍

task["title"] += "(因下雨延誤)"

finish = time + timedelta(minutes=duration)

print(f"{time.strftime('%H:%M')}–{finish.strftime('%H:%M')} {task['title']}")

time = finish

print("行程可行!" if time <= end else "行程超時!")

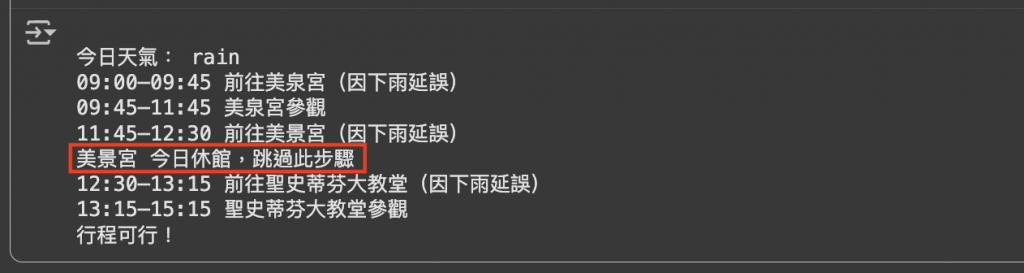

圖:Demo 2 執行結果。遇到美景宮休館時,AI 僅刪除該步驟,沒有重新安排行程。

可以看到,在 Planning Pattern 下:

這就是 Plan-and-Execute 的限制:計劃雖然清楚,但缺乏靈活性。

如果要讓 AI 能夠「臨時改去其他景點」或「重新規劃完整路線」,就需要更進階的方法,例如 ReAct 或 Multi-Agent。

圖:維也納卡爾教堂(Karlskirche)。夜色下的巴洛克建築展現嚴謹的對稱與秩序,如同 Planning Pattern 所強調的「先規劃、再執行」:AI 不只是行動,更需要結構化的安排,才能讓複雜任務井然有序。(攝影:作者自攝)