當我們在訓練神經網路時,其實模型就像是一個學生在學習。

我們給它資料、給它目標答案,它就一步步調整自己,希望能越來越聰明。

但問題來了:我們怎麼知道它到底學得好不好?

是不是有過度學習(overfitting),又或根本還沒學會(underfitting)

,還是其實是在偷玩遊戲?

在這時候,「訓練過程可視化」就派上用場了。

顧名思義,就是要讓我們的眼睛可以看到它的學習過程,而不是只透過冷冰冰的文字。

我們會透過把 Loss (損失值)和 Accuracy (正確率)隨著訓練回合(epoch)的變化畫出來,

就能夠清楚地看到模型的學習曲線。

而今天,我們就會著重在介紹以下兩種曲線形式:

**「Loss 曲線」**與 「Accuracy 曲線」,

並針對這兩個呈現方式與實作結合,進行可視化呈現。

事不宜遲,馬上開始!!!

那接著,我們就先來介紹一下這兩個曲線所代表的含意:

Loss 就像是「考卷上總共扣了幾分」。它不是單純的對或錯,

而是衡量「模型的答案和正確答案之間的差距」。

如果 Loss 很高,代表模型答得很離譜,學得不好。

如果 Loss 越來越低,代表模型正在逐漸掌握規則,答案越來越接近正確。

Loss 曲線 就是把這個「扣分情況」隨著學習時間(Epoch 數)畫出來。

通常我們希望 Loss 曲線能夠隨著訓練逐步下降,

越來越靠近零,代表模型真的有在進步。

Accuracy 就比較直觀,它就是「考試答對的題目比例」。

如果 Accuracy 是 0.8,代表有 80% 的題目答對了。

Accuracy 越高,模型的表現就越接近我們的目標。

Accuracy 曲線 就是把這個「答對比例」隨著學習時間畫出來。

通常我們希望 Accuracy 曲線能一路往上升,最後穩定在一個較高的數字,

代表模型學到了一個可靠的規則。

光看訓練的 Loss 和 Accuracy,有時會誤導我們。

因為模型有可能只是「死記」訓練資料,導致在新的資料上表現不好。

因此我們會同時畫兩條曲線:

訓練曲線 → 告訴我們模型在「課堂作業」的表現。

驗證曲線 → 告訴我們模型在「模擬考」的表現。

大家上過課也都知道,作業通常都是很經典的題型或考古題,

有時候多花一點時間就能把大概的計算方式記起來,甚至一看到題目就知道答案了。

但模擬考就是完全不一樣的世界了,總是會有你沒有接觸過的題目類型,

這也就是為什麼考試才是比較有鑑別度的方式。

這個邏輯也可以套用到我們的訓練過程中,

如果訓練 Accuracy 越來越高,但驗證 Accuracy 卻停滯甚至下降,

這就好像剛剛我們說到的情況:

學生背熟了練習題,卻無法靈活應用,這就是典型的**「過度學習」**(Overfitting)。

在今天的實作中,我們將會延續第 13 天的 Keras 程式,

只是這次需要在訓練後多加上「繪製曲線」的程式碼。

以下就直上程式碼了,請看:

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.datasets import load_iris

from sklearn.model_selection import train_test_split

from tensorflow.keras.models import Sequential

from tensorflow.keras.layers import Dense

from tensorflow.keras.utils import to_categorical

# 1. 載入資料

iris = load_iris()

X = iris.data

y = iris.target

# 2. 資料前處理

y = to_categorical(y, 3)

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(

X, y, test_size=0.2, random_state=42

)

# 3. 建立模型

model = Sequential([

Dense(10, activation='relu', input_shape=(4,)),

Dense(8, activation='relu'),

Dense(3, activation='softmax')

])

# 4. 編譯模型

model.compile(

optimizer='adam',

loss='categorical_crossentropy',

metrics=['accuracy']

)

# 5. 訓練模型(保留訓練紀錄)

history = model.fit(

X_train, y_train,

epochs=50,

batch_size=5,

validation_split=0.2,

verbose=1

)

# 6. 繪製訓練過程圖表

plt.figure(figsize=(12, 5))

# 損失曲線

plt.subplot(1, 2, 1)

plt.plot(history.history['loss'], label='訓練 Loss')

plt.plot(history.history['val_loss'], label='驗證 Loss')

plt.title('Loss 曲線')

plt.xlabel('Epoch')

plt.ylabel('Loss')

plt.legend()

# 正確率曲線

plt.subplot(1, 2, 2)

plt.plot(history.history['accuracy'], label='訓練 Accuracy')

plt.plot(history.history['val_accuracy'], label='驗證 Accuracy')

plt.title('Accuracy 曲線')

plt.xlabel('Epoch')

plt.ylabel('Accuracy')

plt.legend()

plt.show()

# 7. 評估模型

loss, acc = model.evaluate(X_test, y_test, verbose=0)

print(f"測試集損失值: {loss:.4f}")

print(f"測試集正確率: {acc:.4f}")

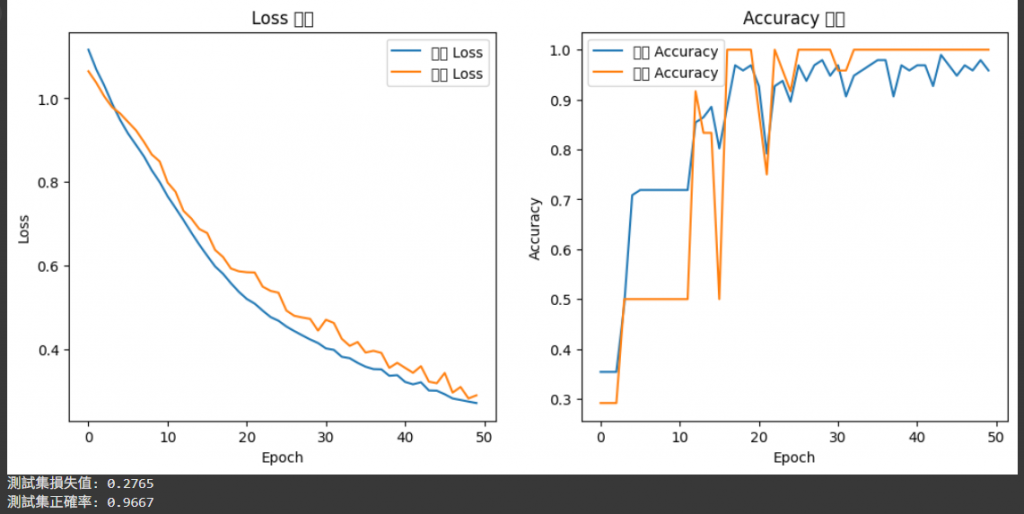

以下則是產生出的結果:

我們可以發現,Loss(損失值)在不斷降低,

而Accuracy(正確率)則在不斷攀升。

同時我們看到最後的結果也可以發現最終的準確率是非常高的,

符合我們期望的結果。

除此之外,驗證與訓練曲線的貼近,也代表模型沒有嚴重過擬合,泛化效果良好。

透過這個幾乎滿分的結果,

我們也可以宣布:完成了這次訓練過程可視化的實作了!