上一篇文章我們聊到「錯誤預防」和「辨識而非記憶」,強調了如何幫助使用者減少出錯、降低腦力負擔。

今天要介紹的是兩個看似風格不同,但其實互補的原則:「彈性與效率」與「簡約美學」。

前者談的是讓同層次的使用者都能順暢操作;後者則提醒我們 「少即是多」,讓設計保持專注和清晰。

Nielsen 提出的「彈性與效率」強調:系統要能同時滿足新手與熟練使用者的需求。

這就像一條高速公路,設計時要讓小客車、貨車、重機都能順利行駛,不管速度快慢,都要有對應的車道。

總結來說:「彈性與效率」提供了多種途徑,讓不同程度的使用者都能以最適合自己的方式完成任務。

「簡約美學」不是追求空白或極簡風格,而是提醒我們:介面上每一個元素都應該有其存在的意義,避免資訊過度堆疊。

過多的按鈕、字體、顏色,會讓使用者無法專注在真正需要的任務上,簡約設計就是幫助使用者減少干擾,把注意力放在關鍵操作。

總結來說:簡約美學不只是「漂亮」,而是讓使用者的注意力保持在任務本身,減少思考成本。

要如何一邊要提供多種方式滿足不同層次的使用者,一邊要盡量精簡、減少干擾 ?

我們可以 👉 分層呈現。

✅ 初始介面保持簡潔,避免讓新手嚇到。

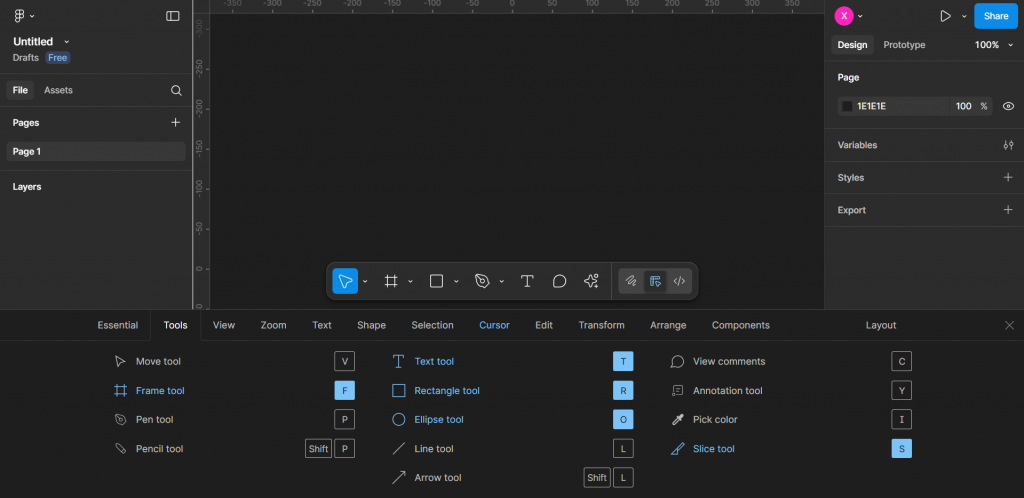

✅ 進階功能則可以隱藏在選單、設定中,或透過快捷鍵調用。

✅ 介面只保留「最常用、最重要」的選項,把「進階操作」留給熟練使用者探索。

舉例來說:

這樣一來,系統既能保持簡潔的第一印象,又能提供足夠的彈性,滿足不同層次使用者的需求。

「彈性與效率」讓使用者能根據自身程度,自由選擇最合適的操作方式;「簡約美學」則透過清晰、舒適的介面,幫助使用者專注在任務上。

這兩個原則看似不同,一個偏功能、一個偏感受,但在實際設計中,它們是相輔相成的:

不是「塞更多」或「砍更多」,而是剛剛好,才是最佳體驗。