有些人明明技術能力很強,寫起 Code 邏輯清晰、效能優化做得很好,但一遇到需要「做決策」的場景,就開始出錯:

這不是人不夠聰明,而是大腦被「認知偏誤 (Cognitive Bias)」綁架了。

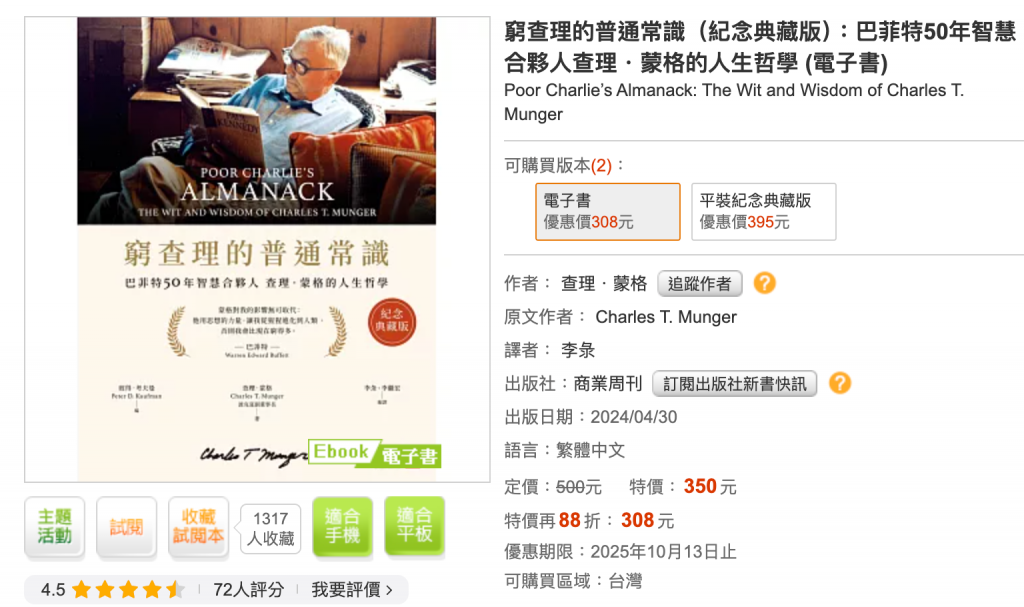

查理·蒙格在《窮查理的普通常識》中花了大量篇幅討論這個主題。

他認為,了解人類的思維缺陷,比學習更多知識更重要。

窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學

典型災難場景:

🔧 技術選型會議

工程師A:「我建議用 MongoDB,它很適合我們的需求」

工程師B:「但我們的資料有很強的關聯性,用關聯式資料庫會不會更好?」

工程師A:「MongoDB 也可以做 Join 啊,而且彈性更高」

工程師B:「可是我們團隊都比較熟悉 PostgreSQL」

工程師A:「學習新技術也是一種成長啊」

工程師B:「MongoDB 的 Transaction 支援沒那麼完整」

工程師A:「我們可以在應用層處理」

---

📅 3 個月後

PM:「為什麼這個功能這麼難做?」

工程師A:「因為 MongoDB 的 Transaction 支援不夠完整...」

PM:「那當初為什麼選它?」

工程師A:「......」

為什麼人只聽得進自己想聽的?

人很容易陷入了「確認偏誤 (Confirmation Bias)」:

人類傾向於尋找、詮釋、記憶那些支持自己既有信念的資訊,而忽略反駁的證據。

一旦你心中有了偏好(比如「我想用 MongoDB」),你的大腦就會自動過濾掉不利的資訊,只看到有利的資訊。

蒙格說:

"我從不允許自己對任何事情抱持意見,除非我能比我的對手更好地反駁我自己。"

改變你的決策流程:

錯誤做法:

1. 選定方案 A

2. 尋找支持方案 A 的證據

3. 說服團隊選擇方案 A

正確做法:

1. 列出所有可能的方案(A, B, C)

2. 針對每個方案,刻意尋找「為什麼它不適合」的證據

3. 找一個人扮演「魔鬼代言人 (Devil's Advocate)」,專門挑戰你的選擇

4. 綜合正反意見,做出決策

實際應用案例:技術選型的「紅隊演練」

🎭 角色分工

【藍隊】支持方案 A(MongoDB)

- 工程師 A、B

【紅隊】反對方案 A,支持方案 B(PostgreSQL)

- 工程師 C、D

【評審】中立評估

- Tech Lead

---

🔵 藍隊論點

1. Schema-less,開發彈性高

2. 水平擴展容易

3. JSON 格式原生支援

🔴 紅隊反駁

1. 彈性高 = 資料結構不穩定,容易出錯

2. 我們現在的流量根本不需要水平擴展

3. PostgreSQL 也支援 JSONB,而且效能更好

🔵 藍隊再反駁

1. 我們未來可能需要快速調整資料結構

2. 提前規劃擴展性是好事

3. MongoDB 的開發體驗更好

🔴 紅隊再反駁

1. 「未來可能」是不確定的,不應該為假設的需求過度設計

2. PostgreSQL 也可以水平擴展(Citus)

3. 開發體驗是主觀的,團隊熟悉度更重要

---

⚖️ 評審總結

透過紅藍對抗,我們發現:

- MongoDB 的優勢在「未來可能」,而不是「當前必要」

- 團隊對 PostgreSQL 更熟悉,學習成本更低

- 資料有強關聯性,關聯式資料庫更適合

【決策】選擇 PostgreSQL + JSONB

我的實踐工具:「決策前檢查清單」

## 技術選型前的自我檢查

### 第一步:列出正反證據

- [ ] 我列出了至少 3 個支持這個方案的理由

- [ ] 我列出了至少 3 個反對這個方案的理由

- [ ] 我認真思考過反對理由,而不是隨便找藉口反駁

### 第二步:尋求反對意見

- [ ] 我主動詢問過至少 2 個同事的意見

- [ ] 我問過「這個方案有什麼問題?」而不是「你覺得這個方案好嗎?」

- [ ] 我願意改變自己的想法

### 第三步:測試假設

- [ ] 我的理由是基於「事實」還是「假設」?

- [ ] 我是否過度樂觀地評估了優點?

- [ ] 我是否過度忽略了缺點?

典型災難場景:

📋 需求討論會議

PM:「這個功能看起來不複雜,大概要多久?」

工程師:「嗯...應該一週就可以了吧」

(心裡想:就是個 CRUD,能有多難?)

PM:「好,那我跟客戶說下週可以交付」

---

📅 一週後

PM:「功能好了嗎?」

工程師:「呃...遇到一些問題」

- 資料庫設計要調整

- 第三方 API 文件不清楚

- 還要加權限控制

- 前端需要改版面

PM:「那還要多久?」

工程師:「再一週...吧?」

---

📅 又一週後

PM:「怎麼還沒好?」

工程師:「系統測試發現效能問題,要優化...」

PM:「客戶已經在催了!」

工程師:「......」

為什麼你的估時總是不準?

你陷入了「錨定效應 (Anchoring Effect)」:

第一個出現的數字,會成為你判斷的「錨點」,影響後續所有的決策。

當 PM 問「大概要多久」時,你腦中浮現的第一個數字(比如「一週」),就成了錨點。之後你會不自覺地圍繞這個數字調整,卻忽略了真實的複雜度。

蒙格說:

"用統計數據對抗直覺,用歷史經驗對抗樂觀偏誤。"

改變你的估時方式:

錯誤做法:

PM:「這個功能要多久?」

工程師:「嗯...一週吧」(基於直覺)

正確做法:

PM:「這個功能要多久?」

工程師:「讓我先分解任務,並查看類似功能的歷史數據」

【任務分解】

1. 資料庫設計與建立(4 小時)

2. API 開發(8 小時)

3. 前端介面(12 小時)

4. 整合測試(4 小時)

5. Bug 修復與優化(預留 30% buffer)

---

總計:28 小時 × 1.3 = 36 小時 ≈ 5 個工作天

【歷史數據對照】

- 上次類似功能(用戶管理):預估 3 天,實際 7 天

- 上上次(訂單系統):預估 5 天,實際 10 天

- 平均膨脹係數:2x

【最終答案】

「保守估計需要 10 個工作天(2 週)」

實際應用工具:「估時公式」

實際所需時間 = 理想時間 × 複雜度係數 × 歷史膨脹係數

【複雜度係數】

- 簡單任務(純 CRUD):1.0

- 中等任務(需整合第三方):1.5

- 複雜任務(涉及核心邏輯重構):2.0

- 超複雜(未知領域):3.0

【歷史膨脹係數】

- 查看過去 10 個類似任務

- 計算「實際時間 ÷ 預估時間」的平均值

- 我的個人係數是 1.8(我總是太樂觀 😅)

【範例】

理想時間:5 天

複雜度係數:1.5(需要整合第三方 API)

歷史膨脹係數:1.8

實際時間 = 5 × 1.5 × 1.8 = 13.5 天 ≈ 3 週

我的實踐:建立「個人估時資料庫」

我用 Notion 建立了一個簡單的表格:

| 任務名稱 | 預估時間 | 實際時間 | 膨脹倍數 | 問題紀錄 |

|---|---|---|---|---|

| 用戶登入功能 | 3 天 | 7 天 | 2.3x | 第三方 OAuth 文件不清楚 |

| 訂單列表頁面 | 5 天 | 8 天 | 1.6x | 效能優化花了額外時間 |

| 報表匯出功能 | 2 天 | 5 天 | 2.5x | Excel 格式調整很繁瑣 |

每次做完一個任務,我會記錄實際時間和遇到的問題。幾個月後,我就能算出自己的「平均膨脹係數」,未來估時就會越來越準。

蒙格說:

"我們要做的,不是變得更聰明,而是變得不那麼愚蠢。"

我為自己建立了一份「決策前檢查清單」,每次做重要決定前都會過一遍:

## 認知偏誤檢查清單

### 確認偏誤檢查

- [ ] 我是否只尋找支持我觀點的證據?

- [ ] 我是否認真考慮過反對意見?

- [ ] 我是否請別人挑戰我的想法?

### 錨定效應檢查

- [ ] 我的估計是否基於第一印象?

- [ ] 我是否查看了歷史數據?

- [ ] 我是否給了足夠的 buffer?

### 其他常見偏誤

- [ ] 過度自信:我是否高估了自己的能力?

- [ ] 從眾效應:我是否因為「大家都這樣做」而跟風?

- [ ] 近因偏誤:我是否被最近的經驗過度影響?

查理·蒙格說:

"我想知道我會死在哪裡,這樣我就不會去那裡。同樣,我想知道我會在哪裡犯錯,這樣我就能避免它。"

認知偏誤不是「性格缺陷」,而是人類大腦的「出廠設定」。

即使是最聰明的人,如果不了解這些思維陷阱,一樣會做出愚蠢的決定。

關鍵實踐:

當你開始有意識地對抗這些偏誤,你會發現,你的決策品質會有質的飛躍。

不是變得更聰明,而是變得不那麼愚蠢——這就是蒙格教會我最重要的一課。

#窮查理的普通常識 #認知偏誤 #理性決策 #吳桑泥的升級書單 #工程師思維 #決策能力