還記得我們在第一篇所提出的問題嗎?「為什麼你總是越拼越累?」

這個問題不只屬於泛 PM 職能,同時也屬於每一位 IT 工作者。開不完的會議、寫不完的文件、永遠不夠的時間和資源,總讓人陷入一種「怎麼努力都還是追不上」的焦慮。

這 30 天,我們透過一步一步拆解工作流,重新建構一套適應智能時代的專案管理能力。我們一路從第一篇走到最後一篇,應該會漸漸發現:高效的關鍵不在於做得多、做得快,而在於懂得分工—什麼該由人來做,什麼可以交給自動化,什麼可以交給 AI。

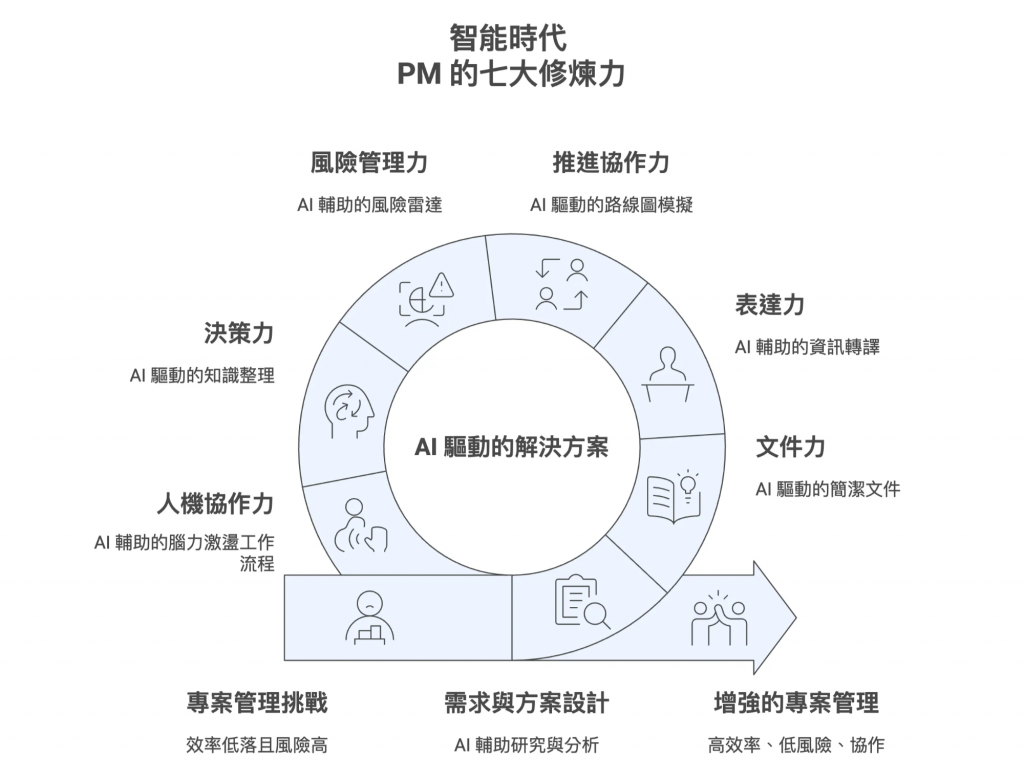

需求憑空冒出,是所有 PM 的惡夢。過去我們常常陷入資訊不足、調研不全,腦暴會議最後卻只剩第一個點子的困境。在這一系列裡,我們看到 AI 如何幫助我們成為研究神隊友:透過 Whisper 紀錄與轉錄、用 Perplexity 搜尋與驗證、再用 Notebook LM 串接,讓調研更全面,方案更快被收斂。除了加快速度之外,也降低了模糊不清帶來的風險。

PRD 失焦、版本地獄,這幾乎是所有工程師與設計師的集體抱怨。過厚的文件沒人讀,過薄的文件又讓需求細節全靠口耳通靈。Notebook LM 與 ChatGPT 幫助我們把落落長的規格說明,轉化為短小、清晰、隨時可更新的文件。文件不再是一次做完就送出不關我事的「冷」文件,而是可以持續演進的協作載體。

同一份專案,老闆嫌你講太細、工程師嫌你講不清、客戶嫌你講太抽象。這就是表達力的挑戰。這系列裡,我們練習如何把同樣的專案資訊轉譯成不同版本:高層版要的是方向、工程師版要的是細節、客戶版要的是價值。再搭配視覺化工具,資訊不再是冰冷的數字,而是一個能被看懂、被買單的故事。

計畫常常「不可信」,每天三場會議卻一事無成,這是 PM 的日常病灶。傳統的靜態排程,無法對應快速變動的專案需求。本系列提出新方法幫助團隊提前看到不同情境下的未來;並且讓會議重點可以自動提煉,讓工程師不用再因為會議疲勞而失去生產力。

PM 不該是進度糾察隊,而是風險導航員。過去我們總是事後才看到問題,但 AI 時代帶來了新的風險—A幻覺、數據偏差,以及我們過度依賴 AIGC。在這個部份,我們學會了如何透過交叉檢驗、搜索型 AI、以及自身專業判斷,建構一個「AI 輔助的風險雷達」。這樣,PM 才能真正做到未雨綢繆,而不是亡羊補牢。

資訊過載是這個時代最大的挑戰,PM 常常要在陌生領域裡迅速做出判斷,但靠自己硬啃文件,速度與精力都跟不上。本系列中,我們看到 AI 如何成為幫你的領域知識補課的老師,並且他還能幫助你快速整理多視角的資訊,避免被單一來源誤導。這讓決策不僅更快,也更有所本。

在腦力激盪的篇章中,我們已經看到新的工作方式:一個傳統的工作者與 AI 的對話討論,可以快速打破慣性思維;多個人與 AI 的互動,能把不同專業觀點匯聚起來;甚至 AI 與 AI 的互動,再加上人類的判斷,構成新的「三層腦暴」工作流。這些實驗,已經初步描繪了未來的人機協作型態。

回顧這趟 30 天的旅程,不只是討論了各種實戰技巧,還有三個層次的轉變。

在工具層,我們掌握了許多具體可馬上使用的實用技巧,從 AI 研究助理到 Notebook LM 文件,從 Whimsical 到 AI 會議助理。

在方法層,我們建立了一套七大模組的底層邏輯,從需求、文件、表達,到協作、風險、決策與人機協作。

在心態層,我們完成了最重要的轉變——從「AI 威脅論」到「AI 協作夥伴」。不再害怕被取代,而是主動設計人機分工,把 AI 放進正確的位置。

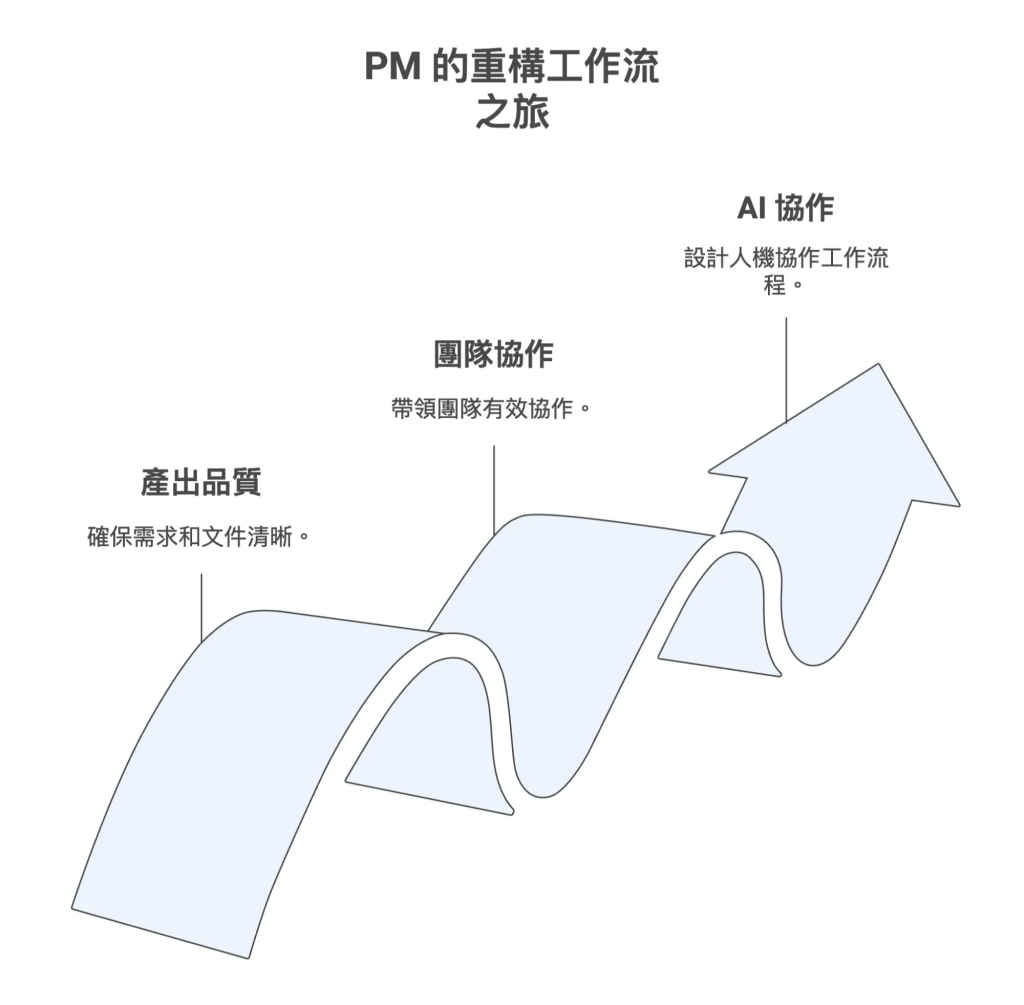

這整個系列的內容是有一個漸進式的順序設計的,請容我娓娓到來:

首先,先從內向外:PM 最核心的價值是能把需求轉化為清晰的產出,因此必須先解決產出的品質問題,也就是需求、文件、表達。這是基礎,如果這一步沒有打好,後面的協作與管理都只是空中閣樓,很容易就倒。

接著是從個人到團隊:當我們能產出清晰的需求與文件,接下來才有資格帶動團隊。這時候的挑戰變成如何推進協作、如何控制風險。這是第二層次,讓 PM 從「個人效率」跨越到「組織效能」。

最後則是從當下到未來:解決了團隊層的問題之後,我們需要面對更複雜的決策場景,並且要開始設計人機協作的新工作流。這不僅是解決眼前的專案,而是為未來建立一個可持續進化的能力與經驗。

這個順序的背後邏輯,是一條我自己學習與思考的路徑。從確保產出品質,到帶領團隊協作,再到成為能與 AI 協作的領航員。這樣的路徑讓 PM 在每一步都有落地感與手感,也能逐步累積起面對未來挑戰的能力。

如果要用一句話來概括這個系列組文,那就是:從生存到進化。

生存,代表我們不被 AI 淘汰,學會分工,讓自己不再被各種會議和大量文件淹沒。

進化,則代表我們主動善用 AI,設計新的工作流,讓自己成為人機協作的設計者與領航者。

真正的高效,並不是自己一個人能衝得多快,而是我們能設計出一個讓人、AI、工具各就其位的節奏。當做到這一點之後,我們就不再只是會用工具,而是 AI 時代的設計賦能者。

在寫這篇完結文章時,我人正在香港機場,準備轉機前往加拿大。在一整大片落地窗前邊寫作,邊看著窗外巨大的飛機起降,此刻我想真誠地和你分享,在這趟 30 天的旅程中,對我而言,不只是工具測試或方法整理,而是一段對於過去職業價值的再思考。

PM 的價值,不在於會多少技能,而在於能不能設計出一個能夠讓人與技術協同共舞的系統,讓混亂變得清晰、讓模糊變得具體、讓團隊能走得更快也更穩。在變化加速度狂飆的今日,我們沒有人能保證未來的答案是什麼。但可以確定的一件事是:只要我們持續保持好奇心、勇於嘗試,就能在這場白領變革中找到自己的定位。

在 AI 的夾擊下,與其擔心會不會被取代,不如思考如何設計一條屬於自己的成長路徑。

這就是屬於我們的重構 PM 工作流之旅,從被動求生存,到主動求進化。

依循著Rson的文章,跟著實作練習,發現這些重構流程真的滿有用的,原來可以善加利用這些工具,串接起來就是很好的工作流,把時間精力花在更需要PM專案職能上,讓自己更上一層樓,謝謝Rson!