在上篇中,我們談到拼貼上下文的幾種方法論:幫資訊做分類打標籤、將上下文切片處理、拼貼分成多個步驟 ... 等等。下篇要分享的,是如何把他們應用到實際的產品或工作場景中。

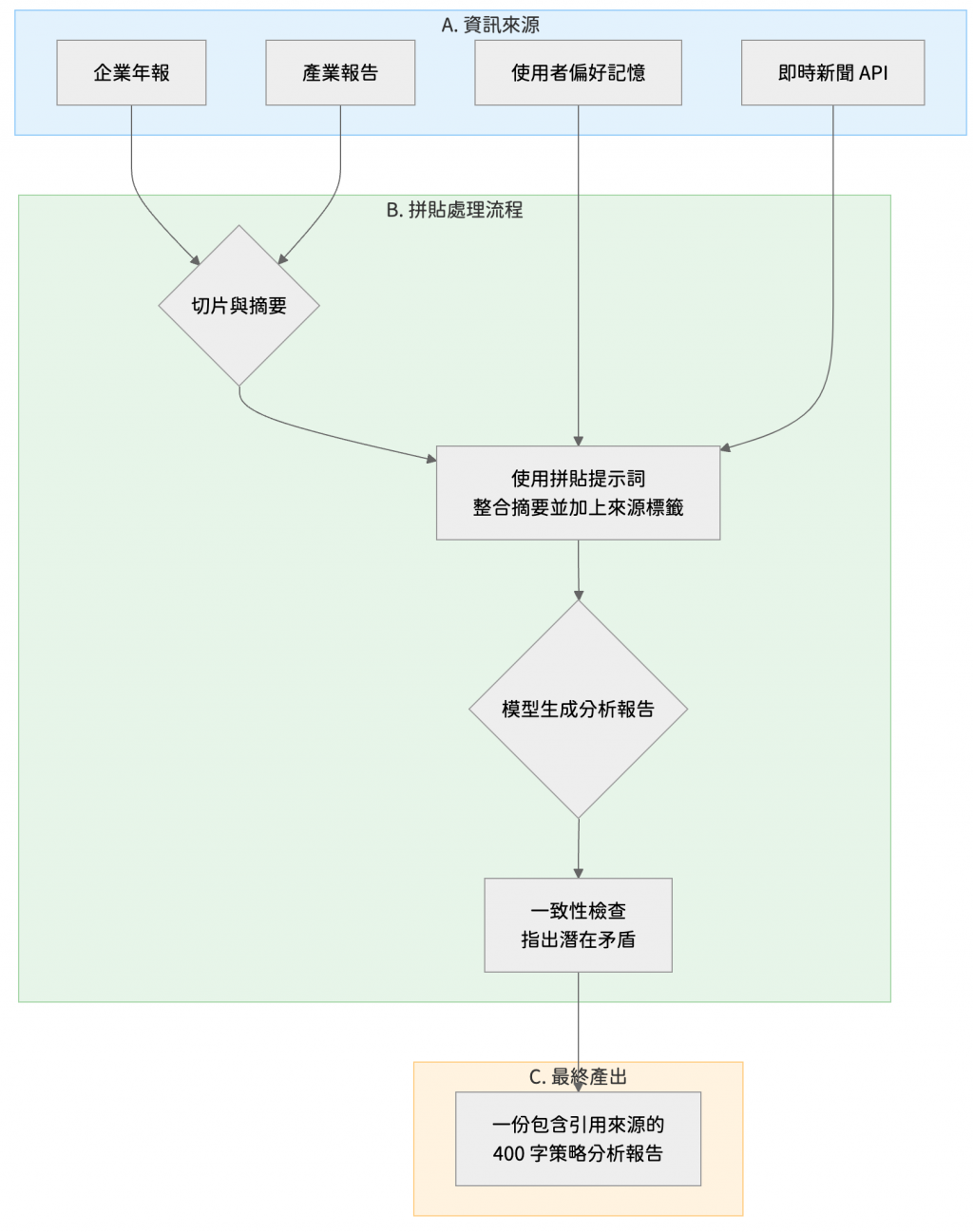

假設我們要產出一份競爭對手 (A 公司) 的策略分析報告,需要拼貼以下四種來源:

# 背景資訊

以下是來自 4 個來源的片段(部分已摘要),請詳閱:

[年報摘要]: A 公司在去年的財報中,強調其研發投資增加了 20%,主要集中在 AI 領域。

[產業報告]: 報告指出,智慧穿戴裝置的市場需求預計將持續上升,但供應鏈瓶頸是主要風險。

[記憶庫]: 歷史紀錄顯示,我的使用者偏好「簡潔設計」與「高性價比」的產品。

[新聞 API]: 最新新聞標題:「全球晶片原材料價格本季上漲 15%」。

# 你的任務

請整合以上所有片段,為我撰寫一份約 400 字的 A 公司策略分析報告。在報告中,你需要:

1. 總結 A 公司的當前策略重點。

2. 點出其面臨的市場機會與潛在風險。

3. 若發現來源之間存在潛在矛盾,請明確指出並說明你的判斷。

4. 在報告內文中,以括號形式引用你所參考的資訊標籤 (例如 `(根據年報摘要)`)。

除了競爭分析,拼貼上下文常見在各種系統設計中

在 RAG 裡,拼貼是整個流程的核心。如果我們只是單純的把索引到的文件片段拼接起來,就像是把一堆未經整理的筆記直接釘在一起,使用者很難消化,甚至會被誤導。所以我們通常會執行以下步驟:

以下是檢索到的片段:

[片段 A] …

[片段 B] …

[片段 C] …

任務:請基於以上內容,撰寫一份 500 字的報告。

要求:

- 每個事實需引用來源標籤

- 若片段有矛盾,請明確指出

- 報告結構分為:現況、挑戰、解決方案

在實際的團隊協作中,不同部門往往會以各自的角度與專業提出需求,例如 PM 關注專案進度與目標達成,行銷部門在意對外傳播與市場效果,工程師則專注於技術可行性,設計師則更強調使用者體驗與美學。

當 AI 扮演協作助理的角色時,它不只是單純接收文字,而是需要具備將這些來自不同角色的上下文進行整合的能力,包含辨識彼此間的差異與衝突,找出共通點,並重新拼貼成一份結構化的文件,讓團隊可以基於同一份整合後的語境做決策。

舉例來說,當公司準備開發一個新產品的儀表板時:

這四種輸入若各自孤立,很難直接成為產品需求書。但經過 AI 拼貼與結構化處理後,就能輸出一份有條理的文件,例如將需求分成功能、設計、技術三大類,並且附帶每個部門的註解。這樣一來,整個團隊便能基於同一份清晰的上下文展開協作,避免資訊碎片化所帶來的溝通成本。

以下是來自不同部門的輸入,請將它們整合成一份結構化的產品需求文件。

[PM]

需要能追蹤專案進度,並在週會時快速檢視關鍵數據。

[行銷]

希望儀表板能自動產生週報,方便發佈給客戶或媒體。

[工程師]

必須提供 API 介面,好讓數據能與現有系統對接。

[設計師]

介面需要有深色模式,並保持簡潔的設計風格。

任務:

1. 請將這些輸入歸納並整合,避免重複或矛盾。

2. 最終輸出請分為三個部分:「功能需求」、「設計需求」、「技術需求」。

3. 輸出需控制在 400 字以內,語氣保持中立、專業。

在許多需要決策支援的場景裡,光有靜態知識是不夠的。例如產業白皮書或市場研究報告往往只能反映過去的趨勢,但實際的業務決策卻需要結合即時資料,像是最新的銷售數據、匯率波動、新聞事件等。拼貼上下文的價值就在於,能把這些靜態背景和即時數據整合成一個可操作的分析語境,讓 AI 在回答時既有歷史脈絡,也能對現況做出合理推論。

如果缺少這種拼貼機制,AI 可能只會輸出過去的趨勢,忽略現實中已經出現的變化;反過來說,如果只看即時數據,又會缺乏長期觀點與比較基準。把靜態知識與即時資料結合,才能更好的進行分析

範例 Prompt:

[靜態背景]

過去三年,智慧手錶市場年均成長 10%

消費者最在意:健康監測、續航力、價格

[即時數據 API]

本季銷售數據:

- 北美:+5%

- 亞洲:+18%

- 歐洲:-2%

任務:請撰寫 300 字的市場速報,需包含:

1. 現況

2. 差異

3. 推論

要求:

- 同時引用 [靜態背景] 與 [即時數據]

- 語氣保持專業與中立

拼貼上下文就像我們在做資料處理或 API 整合一樣,不是把東西全部丟進去就算完成,而是要經過格式統一、去重、壓縮、排序,最後才餵給系統。對 AI 來說,這一步就是 Context Engineering 裡的拼貼。

從我們前面談過的實務場景,不論是競爭分析、RAG 系統、跨部門協作,還是即時數據分析,本質都在於一件事:如何在有限的 Token 視窗裡,塞進剛好夠用的訊息,還能保持結構清晰。

以上有任何問題,都歡迎留言討論