不知道你追《鬼滅之刃》時,對「猗窩座」這位上弦之三有什麼感覺?

他對強大的執著近乎偏執,不斷尋找更強的對手,渴望與強者(如炎柱)永無止境地切磋下去。

從表面上看,他似乎在玩一場「讓自己不斷變強」的無限遊戲。

但他的悲劇在於,他早已忘記自己最初是「為何而戰」。

他那份保護重要之人的初衷,被無盡的殺戮與對力量的追求所取代,最終變成了為老闆(無慘)的目標服務的空洞機器。

我們是不是有時候,也很像猗窩座?

我們拼命學習最新的框架、熬夜鑽研演算法、追求更高的職位和薪水... 我們不斷地「變強」,但曾幾何時,我們停下來問過自己:「我這麼做,究竟是為了什麼?」

是為了那個早已模糊的、想用技術改變世界的夢想?還是只為了贏得下一季的績效考核、在同事中脫穎而出?

當我們忘記了「為何而戰」,再強大的技術,都可能只是在為別人的目標服務,而不是在成就自己。

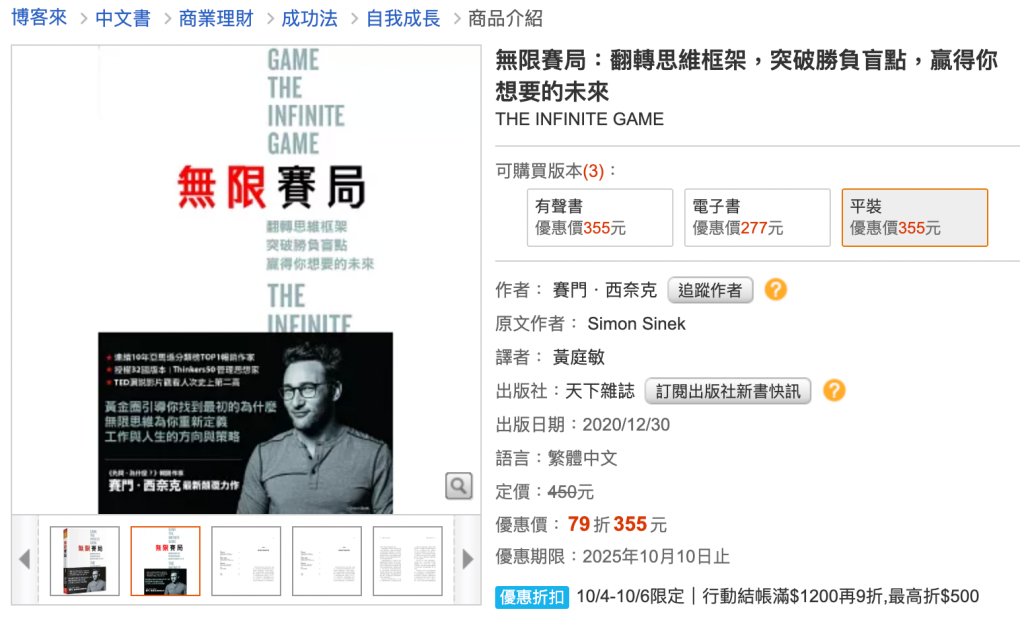

這個反思,正是我讀完賽門.西奈克(Simon Sinek)的 《無限賽局:翻轉思維框架,突破勝負盲點,贏得你想要的未來》 後,感受最深的一點。

這本書提供了一個強大的心態工具,幫助我們重新校準自己的職涯與人生。

這本書的重點很簡單:世上的遊戲分為兩種。

有限賽局:目標是「獲勝」。有明確的規則、玩家和終點。像是一場籃球賽,或我們工作中的一個 Sprint。時間一到,勝負分曉,遊戲結束。

無限賽局:目標是「讓遊戲能繼續下去」。沒有終點,規則也可能改變。商業、人生,還有我們的「職涯」,都是無限賽局。

問題是,我們常常用「有限賽局」的思維,去玩一場「無限賽局」。

我們想「贏得」職涯、「打敗」同事、「破關」人生。

於是我們追求短期目標,為了贏得績效,不惜犧牲程式碼品質;為了證明自己,在職場上與其他人針鋒相對。

我們贏了一場又一場的小戰役,卻可能在過程中耗盡熱情,累積了無法償還的技術債,最終讓自己在這場無限賽局中提前「出局」。

這本書不是什麼心靈雞湯,它提供的是一個能應用在日常工作中的「操作系統」。

猗窩座的悲劇,是忘記了內心的「信念」。在無限賽局中,這被稱為 「崇高的信念」(Just Cause)。

這不是指公司牆上貼的標語。對我們工程師來說,這更像是一個個人的 README.md,裡面寫著:

我是誰? 我是一個樂於分享、追求程式碼工藝的開發者。

我為何而戰? 我寫程式,是為了打造出穩定可靠、能真正解決使用者問題的產品。

我的原則是什麼? 我絕不為了趕進度而犧牲測試。我認為好的溝通跟好的程式碼一樣重要。

當下一個季度 KPI 要求你「快速上線三個功能」時,你的個人 README.md 會提醒你,在「快」的同時,不能捨棄你所堅信的「品質」與「穩定」。

這個內在的信念,能讓你在外部壓力下保持穩定,不會迷失方向。

猗窩座渴望與炎柱永遠戰鬥下去,因為炎柱這樣的 「可敬的對手」(Worthy Rival),能映照出自己的強大,並激發自己變得更強。

在職場上,你一定也遇過那種讓你感到壓力,甚至有點嫉妒的同事。

他技術比你強、學習比你快。

有限思維:把他當成要「打敗」的敵人。

無限思維:把他當成炎柱一樣的「可敬對手」。去研究他好的程式碼是如何寫的?他解決問題的思路是什麼?他有哪些你所欠缺的軟實力?

把他當成一個提升你功力的「活教材」,而不是競爭排名的對手。

這種心態的轉變,會讓你的成長速度遠超乎想像,而且過程會是充滿敬意的學習,而非零和的鬥爭。

無限賽局是團隊作戰,而一個團隊的體質好壞,在壓力最大時看得最清楚。

線上服務出錯後的事後檢討,就是團隊文化最真實的「壓力測試」。

當系統掛掉、事故解決後,會議室裡的氣氛,決定了這個團隊玩的是有限賽局還是無限賽局。

有限思維:缺乏安全感的團隊,會議的焦點是 追究「誰」的責任。

無限思維:擁有安全感的團隊 會議的焦點是 探討「為什麼」會發生。

一場好的事後檢討,追求的不是找到該被責備的人,而是找到能被改善的系統。

這正是一個無限賽局玩家的思維:不在乎單次的勝敗,而是致力於打造一個能讓賽局長久玩下去的強韌體質。

《無限賽局》這本書,像一面鏡子,照見了我們在職涯中的迷惘與焦慮。

它提醒我們,職涯不是一場有終點的衝刺賽,而是一場比誰能玩得更久、更有意義的馬拉松。

與其像猗窩座一樣,在追求強大的過程中迷失自我,不如從今天起,為自己建立一個無限賽局的思維:

寫下你的個人 README.md:定義你自己的工作信念與原則。

找到你的「炎柱」:把你身邊的強者,從競爭對手,重新定義為學習的榜樣。

擁抱錯誤,升級系統:將每一次的線上事故,都視為強化團隊與系統的寶貴機會,而非追究個人責任的戰場。

那麼,你現在玩的,是什麼遊戲?更重要的是,你,為何而戰?

#無限賽局 #職涯發展 #思維框架 #心理安全 #吳桑泥的升級書單