在(診斷篇)我們洞悉了阻礙深度思考的九個陷阱。

在(框架篇)我們學會了用「模式」與「物力論」這兩把 MIT 的武器,來剖析問題的系統結構。

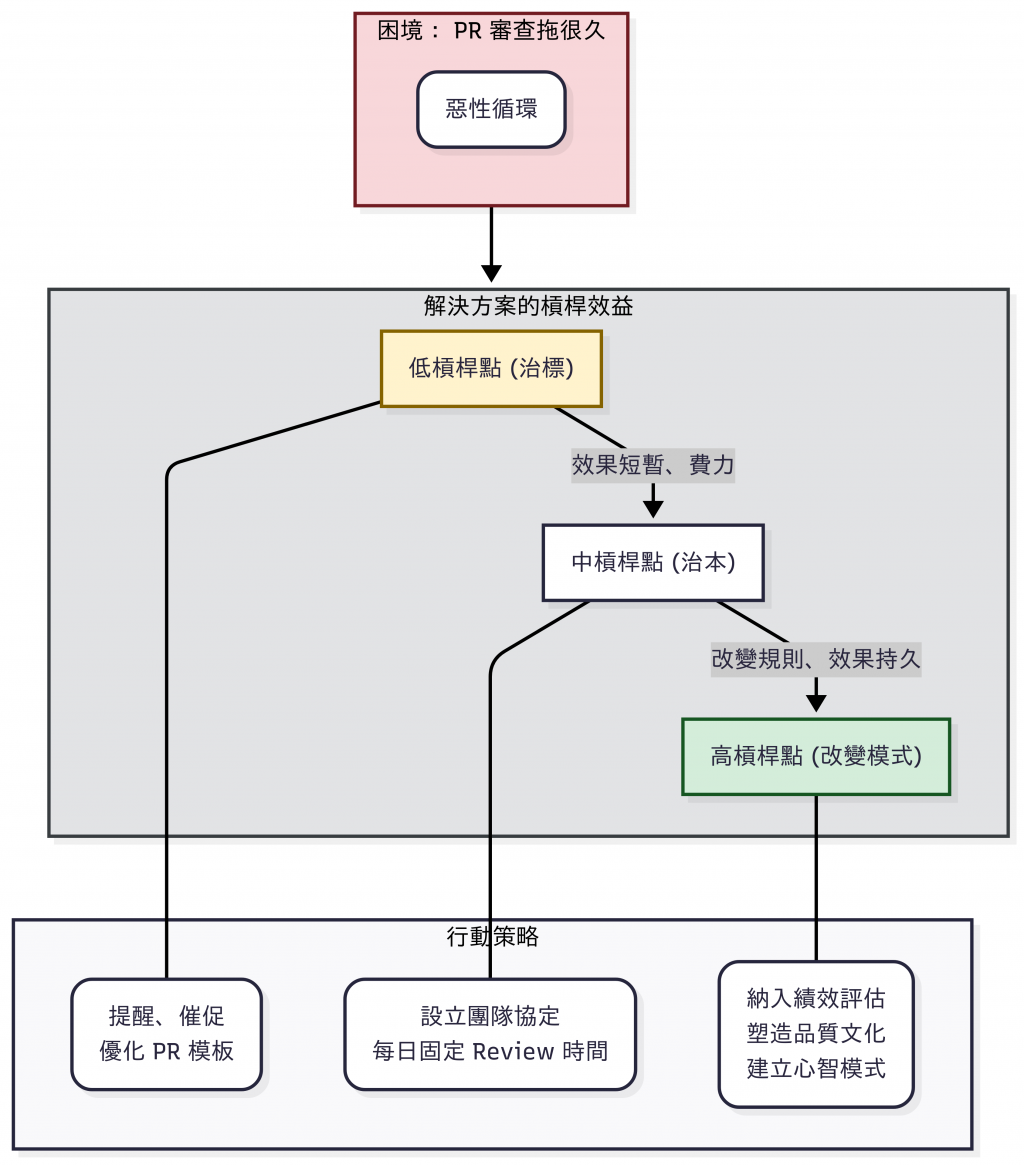

前面,我們手中已經有了一張關於「Code Review 困境」的詳細診斷圖。

可以清晰地指出其中的惡性循環,也能預測它隨時間演變的趨勢。

現在,我們要回答那個最關鍵的問題:我們到底該從哪裡下手?

物理學家阿基米德曾說:「給我一個支點,我就能舉起整個地球。」

在系統思考中,這個神奇的支點被稱為 「槓桿點」(Leverage Point)。

它指的是系統中某個微小的位置,只要在這裡施加一個小小的改變,就能引發整個系統發生巨大且持久的變化。

「治標」之所以效果差,就是因為我們總是在非槓桿點上使蠻力。

例如,我每天花力氣去「提醒」同事,就是在用盡全力推一堵牆,牆紋絲不動,自己卻累得半死。

那麼,如何找到真正的槓桿點?《本質思考》提供了一些線索:

回到我們的 Code Review 案例,真正的槓桿點在哪?

當你改變了團隊的規則、激勵方式和共同信念時,那個「Code Review 拖很久」的惡性循環,自然就會被打破。

找到了槓桿點,制定了策略,接下來就進入最後一步,也是最重要的一步:

步驟四:採取行動,從實踐中得到回饋

任何策略都只是一個「待驗證的假設」。

我們必須在真實世界中去實踐它,觀察系統的回饋,然後不斷修正,也是軟體開發的敏捷精神:Build-Measure-Learn。

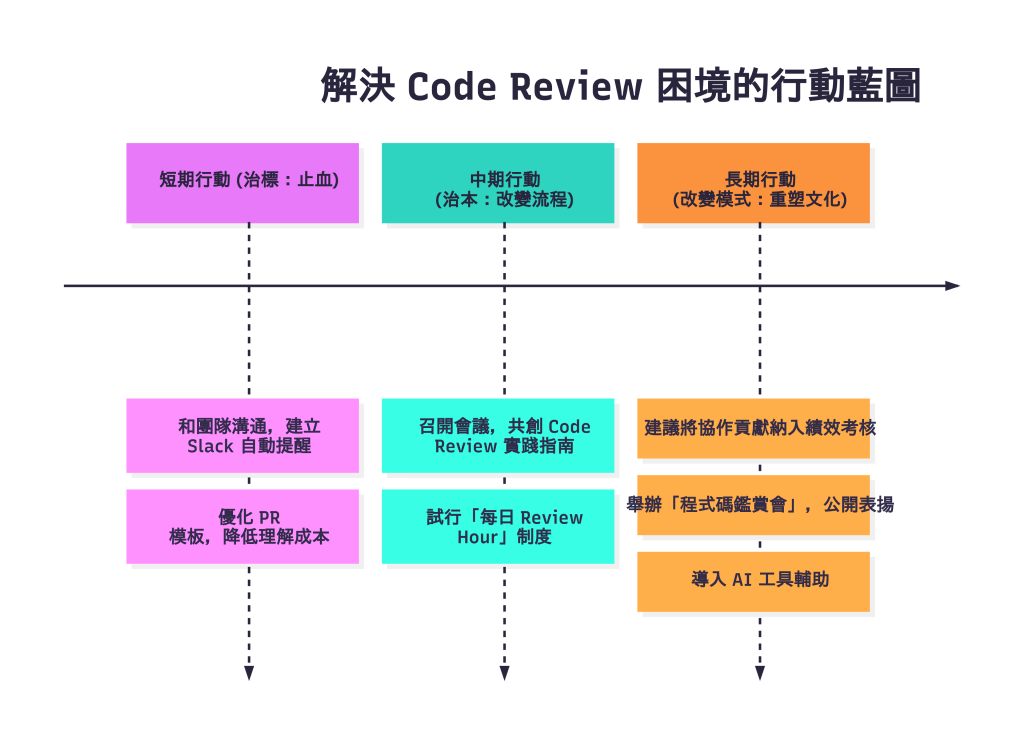

針對 Code Review 問題,行動方案會分幾個層次:

這個「短、中、長」的行動框架,讓我們既能應對當下,又能佈局未來,穩健地推動系統向好的方向演進。

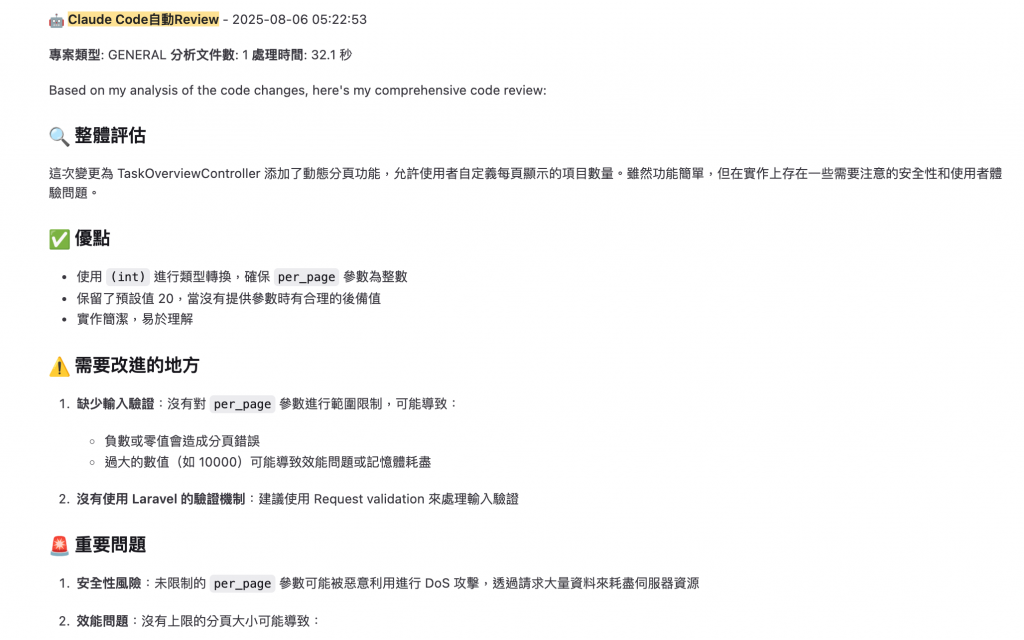

甚至也能導入 AI 工具,來加速這件事情的執行。

妥善運用 AI 工具 Code Review

解決一個 Code Review 問題,只是牛刀小試。

要真正將本質思考內化為我們的第二天性,需要刻意練習。

以下是我根據書中建議和個人實踐,整理出的一份訓練指南:

每日反思練習:

每天睡前問自己:「今天遇到的最大挑戰是什麼?它的表面原因是什麼?深層的系統性原因又是什麼?」

增加「思考的原型」:

多分析商業案例或技術架構演進的歷史。會發現很多問題的模式都是相似的,例如「公地悲劇」、「成長上限」等。當腦中的原型庫越豐富,你看透問題的速度就越快。

將思考「視覺化」:

不要只在腦中空想,拿出紙筆或白板,把問題的「模式圖」畫出來。畫圖的過程,本身就是一個強迫你理清邏輯的思考過程。

讓別人聽聽自己的想法:

找一位你信任的同事,把你的分析過程講給他聽。在解釋的過程中,你會發現自己思考不周的地方。這就是費曼學習法的妙用。

向經典學習:

閱讀那些能提升你思維層次的經典著作:

把「本質思考」當作一個新的思維框架,而不只是一套分析工具。

一開始練習時,確實會有點不習慣。

我們總是被催促著去解決眼前的 bug,習慣了直線式的「問題->解法」路徑。

但開始練習畫出系統的因果迴路、找到關鍵的槓桿點時,看待問題的解析度會完全不同。

這讓我們從不斷「救火」的循環中跳出來,真正去處理那些深層的結構性問題。

這需要耐心,也需要挑戰現狀的勇氣,但回報是值得的:用更聰明、更省力的方式,去創造更持久的正面影響。

這也是身為工程師,我們真正的價值所在。

#本質思考 #問題解決 #系統思維 #槓桿點 #行動計畫 #習慣養成 #ITHome