由前面的文章可以知道,需求已經表達得很清楚,仍可能存在缺口與不一致之處。我們該如何在開發之前就發現這些問題,而不是之後才發現?我們要如何確保需求的正確性和完整性、是否在每次開發前,就能確認呢?要怎麼做到?

之前曾經過人家講個笑話,需求文件中最重要的資訊,不是完整的需求文件本身,而是撰寫該文件的那個人的電話號碼。如果找不到那個人,需求文件本身黑的,都可以說成白的。

圖 4-1 以前最重要的不是文件,而是寫文件的人的聯絡方式

不知大家聽過 Gerald Weinberg (傑拉爾德·溫伯格) ,他是美國軟體工程界最著名的人士之一,也是電腦軟體開發以及心理學與人類學領域的作家與講師。他在《Exploring Requirements》一書中寫道:

檢查需求最有效的方法之一是使用測試案例的精神,來描述需求要做什麼。

圖 4-2 軟工界大佬 - Gerald Weinberg (傑拉爾德·溫伯格)

你會說:「David,大佬說的每個字我都懂,但是合起來不確定他想表達什麼?」。

你知道測試案例裡面最重要的元素是什麼嗎?就是「輸入資料」、「執行步驟」、「預期結果」。「執行步驟」大家都知道,就是你想要怎麼來操作受測系統,來進行測試。那其他兩個呢?

輸入資料就是在進行測試時,你打算餵給受測系統的資料。一般人不太會注重它,例如你可能只是會說要讀入兩個數字,但是輸入2和3,跟輸入0和-1,你覺得哪一種找到錯誤的機率大呢?

預期結果則是另一個會被忽略的項目,很多人會說就是寫受測程式要沒有問題。讓我們來看看一個範例,假如你要測試一個系統的安裝功能,你覺得怎樣叫做安裝成功呢?你會怎麼寫預期結果呢?

以下是一些常說的答案:

「一直按Next,直到最後出現OK,或是成功為止。」

「最後可以成功登入進系統。」

「安裝完後可以成功操作系統某項功能。」

你知道我之前遇到的測試人員會寫什麼嗎?

複製132個檔案

建立27 registry key

會啟動 7 個 processes

所有檔案的 checksum等於多少 …

聽到這裡你就可以知道,為什麼他抓得到Bug,而你可能抓不到Bug。你們兩個檢查的詳細程度不同,很多人都是在有做的程度,但是專業的測試人員是要做好做對。

你有沒有注意到,他列出的這些細項,其實都是受測系統要做的功能,他只是把這些需求完整列出,在執行完後逐一檢查。

所以Gerald Weinberg在這邊想要表達的是說,如果我們能夠用描述測試案例的精神,來描述需求,這樣就比較不會有模糊的空間。因為我們有具體的輸入值,明確地操作步驟,以及詳盡要檢查的預期結果清單。這樣需求很難被理解錯誤。

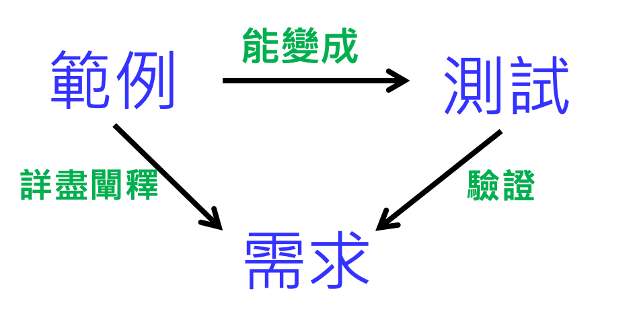

以這樣的觀念出發,在確認需求時,業務分析師經常與客戶一起討論,透過一些實際的範例來釐清需求,這些範例需要符合測試案例的精神來撰寫。確認業務分析師、客戶和開發人員都了解後,開發人員就可以去進行程式撰寫。到程式撰寫完畢後,把這些範例轉換成測試案例,來驗證所開發出的系統,是否能通過當初那些範例場景。

我們可以用下圖來表示這個觀念:

圖 4-3 實例化需求的概念起源

測試就是需求?

梅比斯環是一種只有一個面和一條邊的幾何形狀。你從任意一點出發沿著表面前進,會發現你竟然繞了一圈回到起點——但你已經在「另一面」了,卻又從來沒跨越任何邊界。

這正好對應到一種極致的開發境界:

測試=需求,需求=測試,兩者本質是一體兩面,彼此流動,不可分割。

圖 4-4 梅比斯環的極致 : 測試=需求,需求=測試

當一個團隊已經把「測試」不再視為驗證或事後補救的工具,而是當作需求溝通與對齊的語言時,就進入了「梅比斯環式開發」的境界。

在這個境界下:

每一個需求都有範例來說明,這些範例本身就是測試案例。

驗收標準不是在事後才定義,而是需求出現時就寫出來。

測試不是 QA 寫的、也不是 RD 寫的,而是 PM + RD + QA 一起討論出來的。

開發不再是「猜測需求」,而是「實作範例」。

每個測試都不只是驗證程式,而是訴說業務邏輯與商業價值。

在這個過程中,PM、RD、QA 要怎麼一起努力?

這樣的流暢梅比斯環,不是自動產生的,而是三個角色通力合作的成果:

(1) PM:價值詮釋者與語境提供者

描述商業目的與業務規則,提供「為什麼要這樣做」的背景

幫助大家聚焦在真正有價值的例子,而不是隨機的輸入輸出組合

將需求場景拆解成具體的驗收條件(例如:Gherkin)

(2) RD:實作引導者與技術轉譯者

根據測試範例設計架構與模組

提出技術上的可行性與邊界條件,協助補足測試盲區

與 QA 討論該測什麼、如何自動化,並保證可重現性

(3) QA:風險感知者與品質守門人

把需求範例轉成可驗證的測試腳本

提醒場景覆蓋是否足夠:是否考慮錯誤狀況?邊界條件?使用者誤用?

幫助團隊建立測試基礎設施與資料驅動策略

而當整個團隊都能用這樣的方式工作時,就等於進入了:

一邊寫需求,一邊驗證,一邊實作,一邊交付,一氣呵成的流動狀態。

這,就是現代軟體開發中最優雅的梅比斯環式協作。