我很想多人或許聽過Behavior Driven Development (BDD, 行為驅動開發)、Acceptance Test Driven Development (ATDD, 驗收測試驅動開發) 、Specification by Example (SBE, 實例化需求),聽起來很像,但是它們又有不同名字,並且是不同人發明的,那到底是怎麼一回事呢?

他們都是屬於「以範例驅動開發」的範疇,目的在於促進需求澄清、建立共同理解、提升系統品質。它們彼此之間有很多重疊,但也有各自的歷史背景與實踐重點。讓我們進一步來聊聊他們。

起源

(1) Behavior Driven Development (BDD, 行為驅動開發)

Dan North 在 2006 年發表的一篇名為 "Introducing BDD"[1] 的文章,詳細闡述了BDD的初衷和核心思想。BDD 的誕生是對當時Test-Driven Development (TDD) 的一種回應,主要目的是為了幫助新的敏捷開發團隊,更容易理解和實踐測試驅動的開發方法。

North 提出 BDD 的主要動機,是改進 TDD 的教學和實踐,他觀察到,通過使用更貼近業務語言的術語(例如使用“行為”而不是“測試”),可以更有效地向開發人員傳達測試的價值和意義,並將開發過程,與業務價值和用戶需求緊密聯繫起來。

[1] Introducing BDD, Dan North, March 2006.

https://dannorth.net/introducing-bdd/

(2) Acceptance Test Driven Development (ATDD)

Kent Beck 在 2003 年出版的《Test Driven Development: By Example》 一書中簡要提到了 Acceptance Test Driven Development (ATDD),但他當時對這種方法持保留態度,認為其在實踐中可能難以應用。

圖 4-1 Test Driven Development: By Example 書籍封面

儘管如此,ATDD 的基本思想,即在編寫程式碼之前定義驗收標準,並使用這些標準來驅動開發,在當時的敏捷社群中已經開始受到關注。

儘管 Kent Beck 最初對 ATDD 持保留態度,但由於 Fit (Framework for Integrated Test) 和 FitNesse 等工具在 2003 年至 2004 年間的普及,ATDD 開始被更廣泛地接受。這些工具提供了一種以客戶可理解的方式,編寫和自動化驗收測試的方法,從而使得 ATDD 的實施變得更加可行。

Ken Pugh 的《Lean-Agile Acceptance Test-Driven Development》是另一部推廣 ATDD 的重要著作,它深入探討了如何在敏捷環境中實施 ATDD 並實現更好的團隊協作。此外,Markus Gärtner 的《ATDD by Example: A Practical Guide to Acceptance Test-Driven Development》提供了一個實用的、入門級的 ATDD 指南,通過具體的案例研究和示例,幫助讀者理解和應用 ATDD 的原則和實踐。

另一個有名的推廣者:Bas Vodde,他強調ATDD 不僅僅是“測試先行”或自動化驗收測試的技術實踐,而是一種促使業務、開發與測試團隊在早期就攜手合作建立共識的重要機制。

他通過大量的務實的做法,幫助團隊導入ATDD,並在會議、工作坊、研討會中分享實戰案例,向業界展示,如何通過 ATDD 促使需求對齊與減少重工。在他的著作中:《Practices for Scaling Lean & Agile Development: Large, Multisite, and Offshore Product Development with Large-Scale Scrum》的測試章節,Bas 詳細論述了ATDD在大規模敏捷轉型中的作用,並以具體案例說明,如何與這方法結合,從而打造一個完整的需求與驗收流程。

(3) Specification by Example (SBE)

在2004年,Martin Fowler創造了"Specification by Example" [2]這個術語。然而,Gojko Adzic被認為是SBE的主要推廣者。

Adzic撰寫了多本關於此主題的權威書籍,包括 2011 年出版的《Specification by Example: How Successful Teams Deliver the Right Software》和 2009 年的《Bridging the Communication Gap: Specification by Example and Agile Acceptance Testing》。

Adzic 的著作記錄了許多團隊的做法,包含使用範例來指導軟體的分析、開發和測試過程,並且還總結了SBE的核心原則和實踐模式。

[2] Specification by Example, Martin Fowler, 2004

https://martinfowler.com/bliki/SpecificationByExample.html

Specification by Example 的核心思想是一種協作方法,它強調使用真實的、具體的示例來說明軟體的需求,而不是依賴於抽象的、或模糊不清的陳述。這種方法的主要目標,是讓業務(如產品負責人、業務分析師)和軟體開發團隊(包括開發人員和測試人員)之間,能夠有好的溝通方式。

適用時機

(1) Behavior Driven Development (BDD)

適合需要高頻溝通、快速迭代的敏捷團隊,特別是想讓非技術人員參與規格定義時。打破技術與業務的語言隔閡,讓需求更貼近用戶視角。在這個過程中,要從使用者行為角度出發,描述「怎麼做」與「應該怎麼反應」時,讓所有人(包括非技術人員)透過直觀的語法(如 Given-When-Then)理解需求。

(2) Acceptance Test Driven Development (ATDD)

強調在開發前,由業務、測試與開發三方一起討論並設定明確的驗收條件,避免後期返工。

當需求需要明確界定成功與失敗的標準,也就是要有個結構化的方式驗證業務需求,以確保功能完成時,真的能符合業務的預期。

(3) Specification by Example (SBE)

適用於當需求複雜,且易產生誤解時,透過具體例子來討論和確認需求。尤其在跨部門(業務分析、開發、測試)需協同工作時,這些範例可以提供溝通橋樑。

當需要形成一份隨系統演進而持續更新的「活文件」,SBE 可將討論過程中的範例轉化為自動化驗收測試,確保需求在實作過程中不斷被驗證。

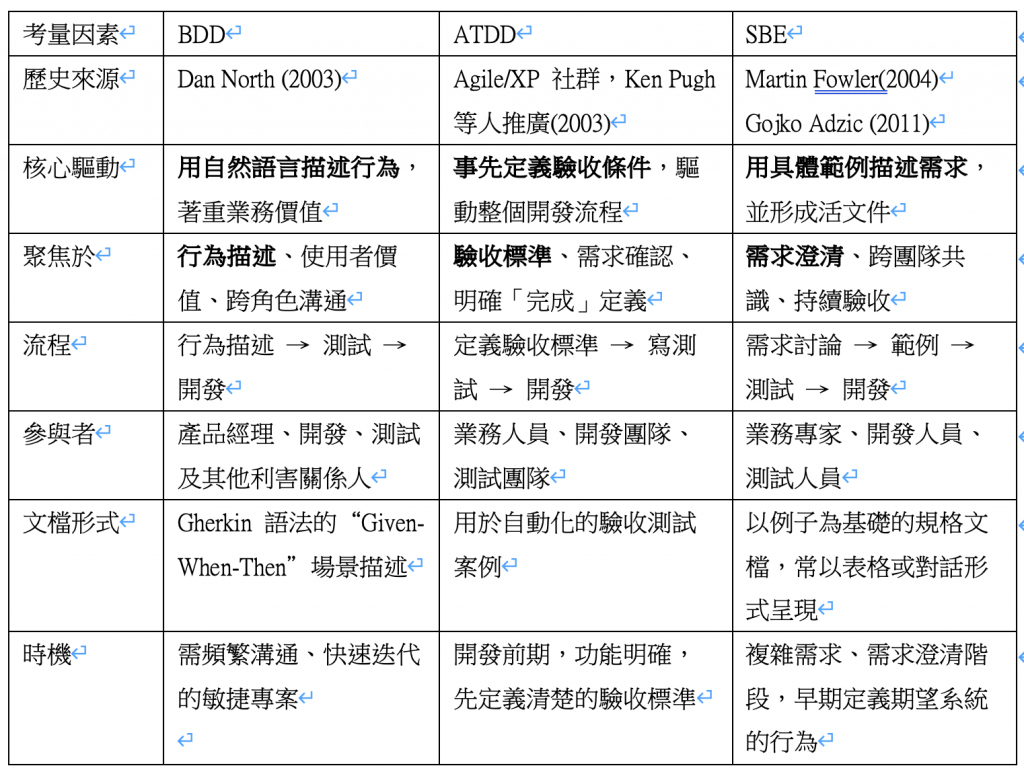

下表是他們三個方法的簡單比較: